■アバターで“空間を超えた”新たな働き方を

国山ハセンキャスター:

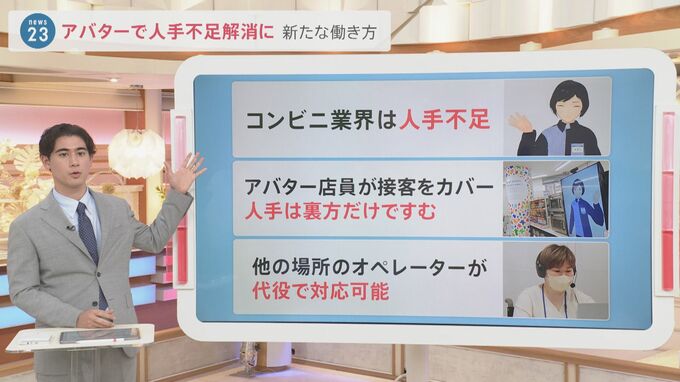

・コンビニ業界は慢性的な人手不足。働きたくても子供がいる、持病がある、交通の便が悪いなど様々な理由で働けない人を発掘することが狙いの一つ。

・無人のセルフレジを使ってアバター店員が接客をカバーすれば、人手は商品補充を中心とした裏方だけで済む。

・体調によって勤務時間を調整したり、急に体調が悪くなっても、他の場所のオペレーターが代役として対応したりすることが可能。

AIだと少し冷たく感じる場合もあるかと思うんですが、アバターになるとその向こう側に人がいるんだなと実感できたので、とてもいい取り組みなのではないかなと思いました。

小川彩佳キャスター:

コミュニケーションを取っているという感覚があるわけですね。働きたくても働けないという環境にある方が、こうして遠隔で現場に立てるというのはとても意義深いことだなというふうに思うんですけれども、こうしたアバターとしての勤務、これは働き方の選択肢が増えたということになりますが、これはどんどん広がっていく動きなんでしょうか。

慶應義塾大学 宮田裕章 教授:

コンビニを皮切りに、例えば企業の受付だったり、あるいは観光地の案内などいろいろな場面でこういった形の働き方が広がっていくということが今後期待されるので、いわゆるダイバーシティ・インクルージョンの観点からも非常に有用な選択肢だと思います。

一方で、時間の稼働を予測すれば、例えば1人でいわゆる稼働が少ない店舗であれば複数店舗をカバーしたりもできるわけですよね。空間を超えて働いていくと。AIと仕事を取り合うのではなくて、AIが補うことで連携をしながら、より生産性が高いというか、賃金を上げるような新しいお仕事に、こういったアバターとの連携が拡張していける可能性があるんじゃないかなと思います。

小川キャスター:

より効率的な人員の配置の選択と集中ができるということですね。