土地の取り引きの目安となる「地価」が16日公表され、県全体ではマイナス0.9%と、34年連続で下落しました。

鹿児島市の商業地は上昇した一方、人口減少が進む地域では下落し、二極化が続いています。

地価調査は県内424地点の1平方メートルあたりの土地の価格を調べたものです。県全体の平均は4万2100円で、前の年からマイナス0.9%と34年連続で下落しました。

県内の商業地で最も高かったのは鹿児島市東千石町14番3の104万円。

上昇率トップは鹿児島市山之口町8番40の5.0%です。

天文館周辺ではコロナ後の経済回復が続いているため土地の需要が高まり、商業地は2年連続で上昇しました。

この3連休中も天文館は観光客らでにぎわっていました。

(京都から観光)「かき氷を食べてお昼は豚を食べて次は温泉に入る」

(東京から出張)「(コロナ禍が)明けてからちょくちょく出張はある。機会があればまた来たい」

県内の住宅地で最も高かったのは、鹿児島市上荒田町17番5の26万円。上昇率トップは鹿児島市上之園町33番9で、3.2%でした。

こうした中心部での需要が伸びていることから、JR鹿児島中央駅に近い住宅地が上位を占めました。

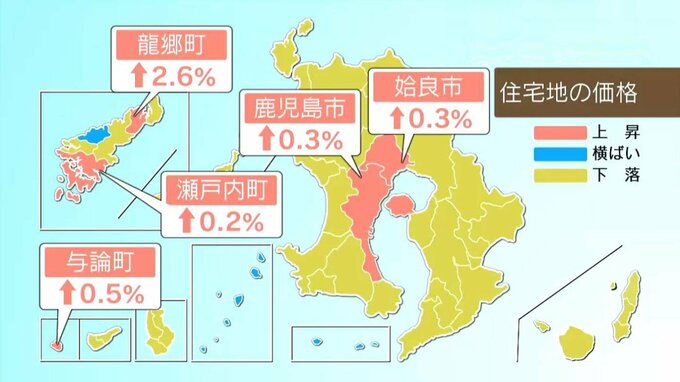

市町村別の住宅地の価格は鹿児島市、姶良市、龍郷町、瀬戸内町、与論町で上昇した一方、35の市町村で下落しました。

下落幅が大きい上位5地区のうち、4地区を占める南さつま市です。南さつま市坊津町の人口はこの10年間で3300人から2300人に減りました。

泊集落では高齢化も進み、60代や70代が中心となって地域の行事を運営しています。

(73歳)「産業もないし、人が来ないし、このまま衰退していくのかなとも思うが、できる限りのことはやりたい」

(57歳)「定年を迎えた人たちをUターン、Iターンで呼び込みたい。UIターンが集まることで活気が出る」

交通の利便性が高く、土地の取り引きが堅調な鹿児島市の中心部と、人口減少が進み、需要が低迷する地域。こうした二極化の傾向はしばらく続くとみられています。