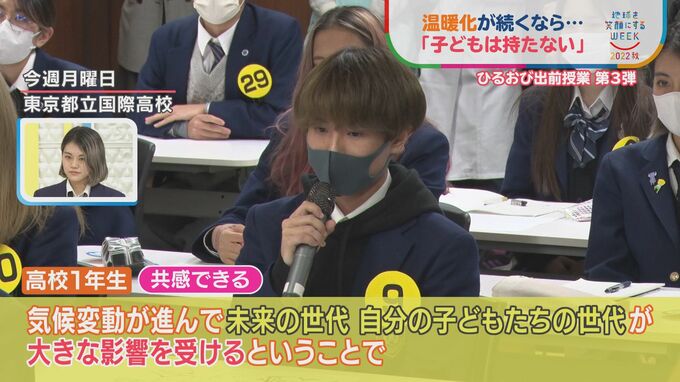

■「温暖化が続くなら子どもは持たない」若者が持つ危機感

別の手段で危機を伝えようとする若者もいます。それが、2019年のニューズウィーク日本版でも取り上げられた、『バースストライキ』。「このまま地球温暖化の危機が続くなら、子どもを産まない」と訴える一部の若者たち。高校生たちの意見が分かれました。

しゅうまさん(高1):【共感できる】

気候変動が進んで、未来の世代、自分たちの子どもたちの世代が大きな影響を受けるということで、自分が子どもを作るということが、子どもを苦しめることになるかもしれないと考えたら、ちょっと無責任じゃないかなと思いました。

高校2年生:【共感できない】

無責任だっていう言葉も理解できるんですけど、それより今できることをやることがもっと重要なんじゃないのかなって。

高校1年生:【共感できない】

問題に対して、ネガティブな解決法じゃない解決をした方が良いと思う。

COP26日本ユース代表 佐座マナさん:

メディアにも大きな問題があると思う。ネガティブな話をすると発信をしますよね。でもポジティブな話ってなかなか思った以上に広まらない。危機意識を煽ることはとても大切。それ以上に大切なのは「その人たちの仲間になりたい」って思わせること。それにより、継続的なアクションが生まれていくと思うんですよね。

恵俊彰:

「怒りを持ってもっとぶつけていい」。でも一方では「そうじゃない解決策もあるんじゃないか。」子どもたちによっていろいろな意見が出ていることは素晴らしいと思いました。

コメンテーター 栗栖良依:

今の10代20代の若い人たちは、常識にとらわれないすごくフレッシュなアイディアを持ってるんじゃないかと思うので、その解決策をぜひ大人にぶつけて欲しい。

〈3〉今できることは?

■「自分のしている事の意味は?」葛藤も・・・

地球の未来を変えたい。そんな思いを胸に活動する生徒たち。しかし、自分のやっていることに意味があるのか葛藤することもあるそうです。

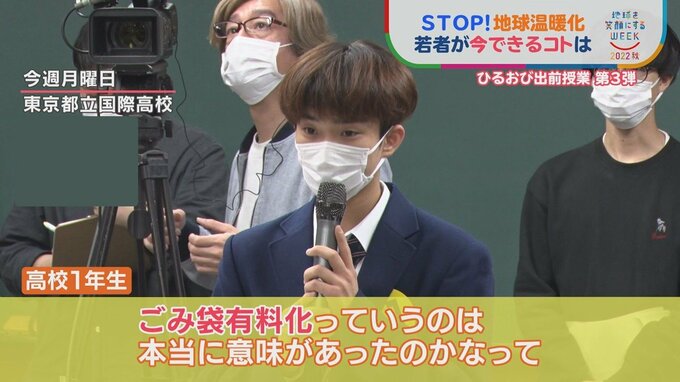

たくまさん(高1):

今プラ袋が有料化して、マイバックを持ち歩こうという運動がありますが、ごみ袋有料化っていうのは本当に意味があったのかなって。

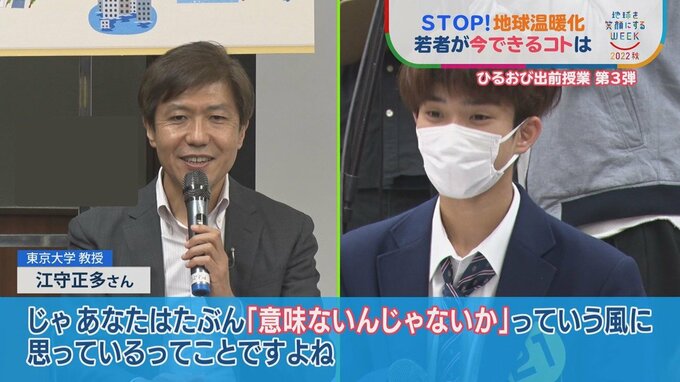

東京大学 江守正多教授:

あなたは多分、「意味ないんじゃないか」っていう風に思っているってことですよね。これは僕の考えでは、意味があったんじゃないかと思っています。有料化になって、“皆さんの常識が変わった”。それによってゴミの量は減っていくと思います。

高校2年生:

ゴミ拾いをしていたり、団体のリーダーとかしてるんですけど、日常生活で、例えば過剰放送されてるものを見たときに何か落ち込んじゃったり、結局自分がしていることって小さいんじゃないかなと思ったりしてしまう。

COP26日本ユース代表 佐座マナさん:

ゴミ活動については、本当に拾うことって大切です。でもそれ以上に大切なのが、例えば企業に連絡してみることだと思うんですよね。「これって過剰包装されてませんか?」「なんでそれしてるんですか?」と連絡をすることも大切ですし、周りの人たちにちゃんと『プラスチックNO』を促すこともすごく大切だと思います。

さらにこんな質問も…

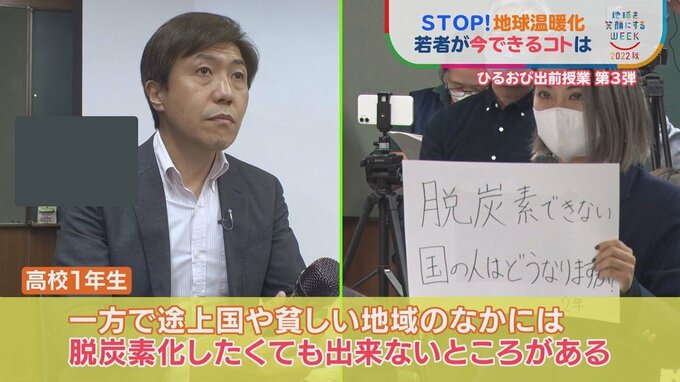

高校1年生:

脱炭素できない国の人はどうなりますか?先進国の視点だけでは、経済発展が止まってしまったりとか、一方で途上国や貧しい地域の中には脱炭素化をしたくてもできないところがあると思います。

東京大学 江守正多教授:

めちゃくちゃ本質的なご質問だと思います。もう答えは一つしかないと思っていて、先進国が途上国に対してもっと思い切り技術や資金を支援する必要があると。それによって、これから発展する国はCO2を出さないやり方で発展していってくださいと。先進国が途上国の脱炭素を実現しないと、地球全体の脱炭素は実現しないと思います。

■“地球の未来を変える”アクションとはー

COP26日本ユース代表 佐座マナさん:

今やっぱり日本に足りていないのは、「声を上げる人たち」と「行動に移す人」、この2つだと思っています。皆さんが学校の外にも、いろいろな人たちを巻き込む力を、仲間作りをしてうながせていけたら、もっと未来は面白いんじゃないかと思います。

東京大学 江守正多教授:

気候変動の問題は、「世代間の不公平・不公正」だと言われていて、若い人が声を上げないと、権利が同じように獲得されないという問題。自分の人生をかけて取り組む問題だと、ものすごく刺さる人もいると思うし、一方でそんなに過激なことをやってもみんなひくし、みたいな感じの人も多い。たまたま自分が「刺さっちゃった」っていう人は思いっきりやってください。そうでもないなっていう人は、刺さっちゃった人が頑張るのを応援してください。

授業を終えて―

高校1年生:

自分ができることって一つじゃないんだ。小さくてもいろんな方向から気候問題は倒していけるのではないかということを学ぶ、いい機会だったと思います。

高校1年生:

すごく自分の視点が広がったなって思ってます。周りの人に発信することがどれだけ大事か、自分にできることは小さいことだったとしても、それをどんどん積み重ねていって、周りの人たちを巻き込んで何か変えるきっかけになれるようになりたい。

恵俊彰:

いい議論ですね。みんな言いたいことをしっかり言えてるなという気がしました。今できること、たくまくんは何かやってる?

たくまさん(高1):

まずは自分が気候問題について知ることから始めていて、知ったことを、インスタグラムの「ストーリーズ」を使って、自分から友達にまずは伝える、という行動を起こしています。もっとみんなが危機感を持って、若者とか大人とか関係なく、みんなで未来の地球とか未来の日本について考えていきたいなって思いました。

東京大学 江守正多教授:

今日ここでこうやって盛り上がってますけど、やっぱりこのテレビ見ながらですね、Twitterでディスってるおじさんとかいっぱいいると思うんですよ。でもやっぱり社会の価値観は多様なので、それを我々が理解した状態で、かつ諦めないで、行動していくことが必要かなと思います。

(ひるおび 2022年11月3日放送より)