ナレーションもAIで…進歩する一方で残る課題

高柳キャスター:

TBSでも新たな取り組みをしています。それが、AIナレーションシステムの「音六AI」というものです。テキストを入力すると、自動で音声を生成してくれます。さらに、指定した秒数で読むこともでき、日本語以外の言語にも対応しているということです。

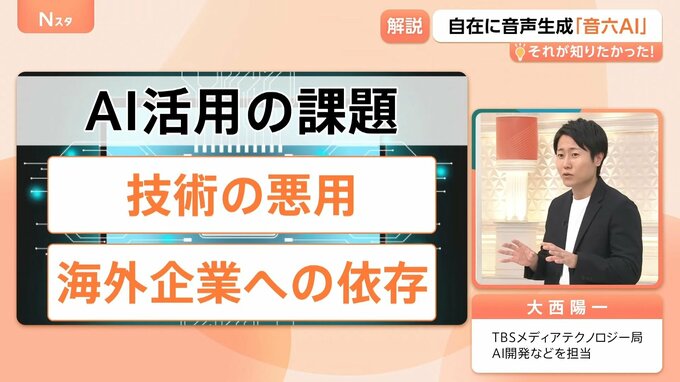

いろいろなことができるようになっているAIですが、まだ課題もあります。

TBSメディアテクノロジー局 大西陽一さん:

課題はいくつもあり、▼技術の悪用リスクと、今後さらに発展することによって▼セキュリティなどのリスクも出てくると思います。

特に悪用のリスクに関しては、使う側で考えると、「どのようにAIが使われているのか」に対して反応できるように、感度を上げておく必要があると思います。

身近なAIを実際に使ってみて、感度を上げつつ、リスクに対処できる、違和感に気が付ける能力を高めることが重要だと思います。

一方で、▼海外企業への依存などの問題もあります。日本の中から選択肢が増えるよう、AIの企業が増えてくるといいなと思います。

井上キャスター:

IQ(知能)の部分では、人間を上回るレベルで、EQ(感情)の部分でも2028年ぐらいには完全に人間を上回ると言われています。

新しい技術なので、リスクもあるし、怖い部分もありますが、「だから触れない」ということにはいかない気がします。

スポーツ心理学者(博士) 田中さん:

結局使うのは人間です。そしてテクノロジーとして、どれだけEQが良くなったとしても、私達が今この瞬間何を感じているのかを、どう主観的に話すかは、人間ならではなので、「うまく使うリテラシー」を私達は考えなくてはいけないと思います。

==========

〈プロフィール〉

大西陽一

TBSメディアテクノロジー局 AI開発など担当

SASUKE体力測定で腕立て100回クリア

田中ウルヴェ京さん

スポーツ心理学者(博士)

五輪メダリスト 慶応義塾大学特任准教授

こころの学びコミュニティ「iMia(イミア)」主宰