過疎地に「子どもの声」地域が変わり 子どもたちが変わる

「こんにちは」

当初、地域の人たちは受け入れに消極的だったといいます。

(ファミリーホーム リンクス 渡邊則子さん)

「虐待を受けた子どもたちと聞いた時に、『そんな恐い子どもが来てもらったら困る』と言われていた」

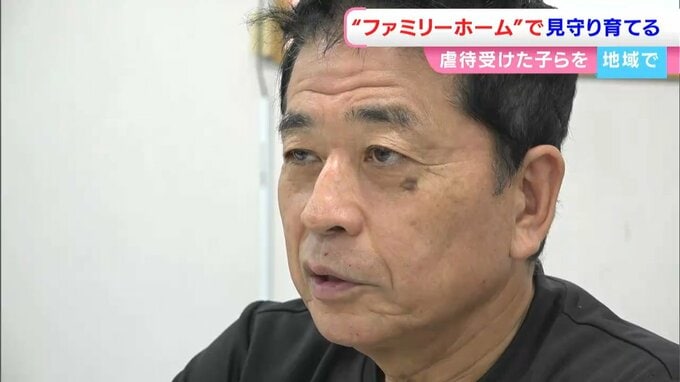

(ファミリーホーム リンクス 秋山秀行さん)

「今、だいたい東京でも児童相談所がマンションに出来るだけでも住民反対運動が起こるらしいですね。価値が下がると」

そこで、秋山さんは住民向けの説明会を何度も開き理解を求めました。さらに…。

(男の子(6))

「これ何?」

(ファミリーホーム リンクス 秋山秀行さん)

「でんでん太鼓や【画像⑰】。よーし行くぞ、仲間ができた」

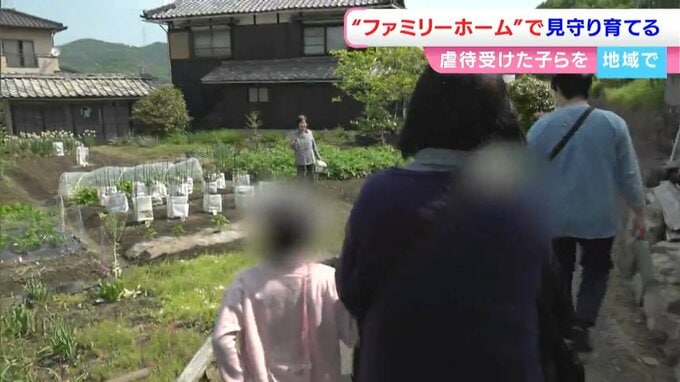

駄菓子店にホームの子どもたちを招き、地域の人と触れ合う機会も設けました。楽しい祭りなどのイベントにも、一緒に参加します。

(綿菓子を渡す出店の人)「どうぞ~」

(男の子(6))「あっきんだ」

次第に、地域全体で子育てをしているような雰囲気が出てきたといいます。

(子どもたち)

「おはようございます」

(地域の住民)

「町内会の人も、『いい人が入って来られた』とみんな言うようになった。ここらへんは過疎地でしょう。年寄りばっかりで子どもの声を聞くことがなかったんですよ」

「それが明るくなった。どんどんこんな施設が増えていったら、そういう子どもは幸せになるんじゃないかなと思います」

地域の人との触れ合い【画像⑳】は、子どもたちにとっても良い影響を及ぼしました。

(男の子(6))

「幸せ。みんなが相手にしてくれるから」

(女の子(9))

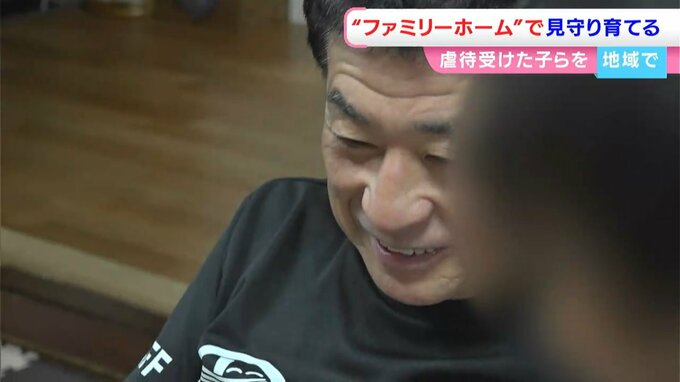

「あっきんのために描きました」

(秋山秀行さん)

「ありがとう嬉しいな。首がちょっと長いな」【画像㉒】

かつては虐待を受けた子どもたち。始めは他人への関心がなかったそうですが、少しずつ変わりつつあるといいます。

(ファミリーホーム リンクス 秋山秀行さん)

「生まれもって変な子はいない。辛いとか苦しいとか一個もない。行くたびに感動。かわいいよ、めちゃくちゃ可愛い」

地域に開かれた、瀬戸内市のファミリーホームです。多くの人に見守られ、子どもたちはまるで「宝物」のような日々を過ごしています【画像㉕】。

(男の子(6))

「何をしよん。(鼻水を)兄ちゃんの手になしらんでください」

「いえーい。もう一回しよ」

【スタジオ】

ファミリーホームは、国が2009年に制度化したもので、現在、岡山県内には10か所、香川県内には3か所が設置されているということです。

秋山さんは「ファミリーホームが広まり、一人でも多くの子どもが笑顔になれば」と話していました。