過去には胎児を“被害者”と認めた例も

実は、裁判所が胎児を被害者と認めた交通事故がある。よく知られているのは、2003年の鹿児島地裁の判決だ。

妊娠7か月の女性がけがをし、その後、脳に障害が残って生まれた子どもを被害者として認定した。交通事故をめぐっては異例の判断だったという。

この根拠となったのが…

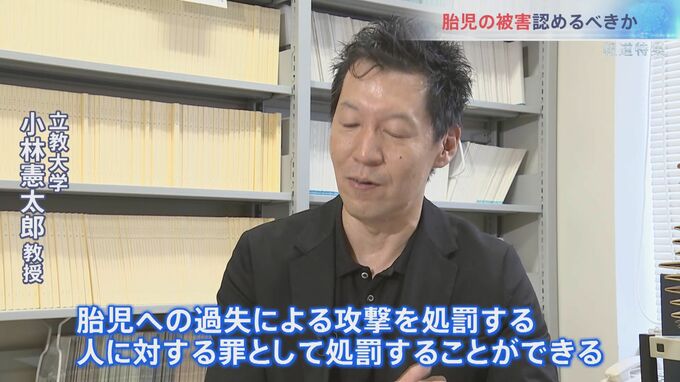

立教大学 小林憲太郎教授(刑法)

「昭和63年に非常に重要な最高裁の決定が出された」

1988年の最高裁決定。それは四大公害病である水俣病をめぐるものだった。

母親が汚染された魚介類を食べ、その胎内にいた子どもが受けた有害物質の影響について、被害を認定した。「胎児は人かどうか」を判断せずに、刑事責任を認めるという例外的な決定だったという。

立教大学 小林憲太郎教授(刑法)

「この考え方によると、非常に例外的ではあるけども、胎児への過失による攻撃を処罰する、人に対する罪として処罰することができる」

鹿児島地裁の判決も、妊娠中に起きた交通事故の影響で、生まれた子どもに障害が残った場合、処罰できると判断した。

胎児が人かどうかの判断を避けた最高裁決定には、刑法学者の間でも批判がある。

しかし、交通事故被害者などの支援にあたる弁護士は、救済のためこの解釈をもっと反映すべきだと指摘する。

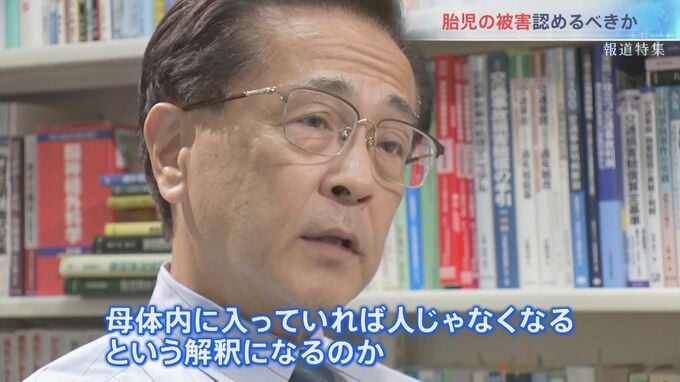

高橋正人弁護士

「(最高裁が)救済するためには、どういう理屈を立てたらいいかを考えた。だから救済できた。法律はあくまでも、生活を良くしていくための手段。自動車事故の過失犯でも同じことが言える。人としての形、機能を持っているのに、母体内に入っていれば人じゃなくなる、という解釈になるのか。解釈自体をもう見直さないといけない」