「核兵器廃絶」が「核抑止」と渡り合うために

2025年3月、アメリカ・ニューヨークで開かれた核兵器禁止条約・第3回締約国会議。

核兵器を全面的に禁止する多国間条約ですが、核保有国や、核の傘に依存する国は参加しておらず、日本も唯一の戦争被爆国でありながら、賛同していません。

条約の発効から4年。締約国による会議を毎年傍聴してきた河合教授は、今回、核抑止論に渡り合うための新たなステージに進んだと感じています。

河合教授「(核兵器が)禁止だという根拠は、『核兵器は非人道的だからだ』と(これまで)こういう議論に留まっていたんですね。でもそうすると『非人道的で恐ろしい兵器だから、相手を脅せて抑止できるでしょ?』(とも捉えられる)」

そこで新たに打ち出されたのが、「安全保障」をめぐって「核抑止」と「核兵器廃絶」を比較する考えです。

「80年間、核兵器は使われなかった」という「経験的根拠」に基づく「核抑止」か? それとも「核兵器が使用されればどのような事態がもたらされるか」という「科学的根拠」に基づく「核兵器廃絶」か?

河合教授「『どちらの政策が良いかということを根拠をもって議論しましょう』と、そういう側面を前面的に押し出してきた」

河合教授は、これによって生まれる議論が核兵器廃絶への足がかりになることを期待すると共に、個人レベルでも、対話を生み出し、議論を深めることに貢献できると考えています。

河合教授「『問いを投げかけること』です。主張すると、見解の相違で議論が平行線になる。しかし、問いを投げかければ、こたえが返ってくる可能性があるわけです。じゃあ、長崎であれば、どういう問いを立てるか? まさに(長崎の)体験に根ざした問いです」

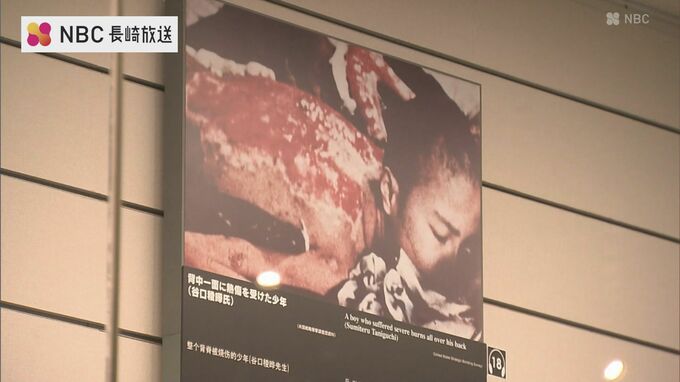

被爆者が命をかけて証言し続けてきた体験を受け継ぐ私たちは、何を問いかけていくべきか?

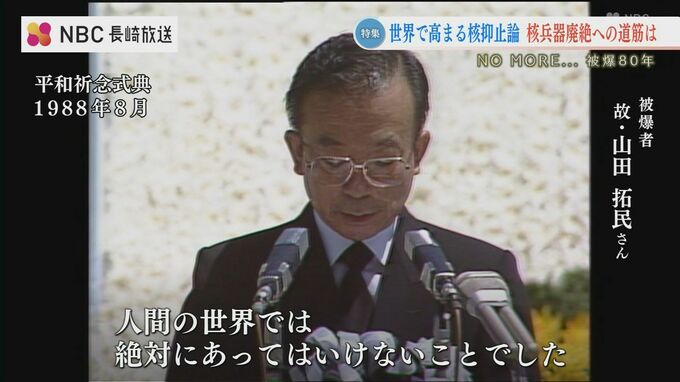

(1988年の平和祈念式典「平和への誓い」)被爆者代表 故・山田 拓民 さん「あの日、長崎で起こったことは、人間の世界では絶対にあってはいけないことでした。核兵器に戦争の抑止力を期待するなど、とんでもないことです」

考え、行動する時は、いまです。