「核抑止」は現実的なのか?

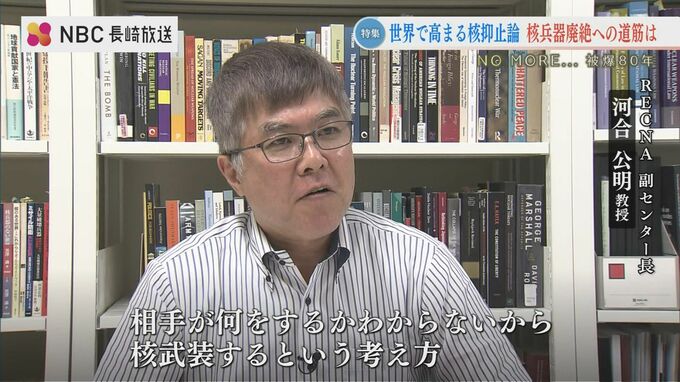

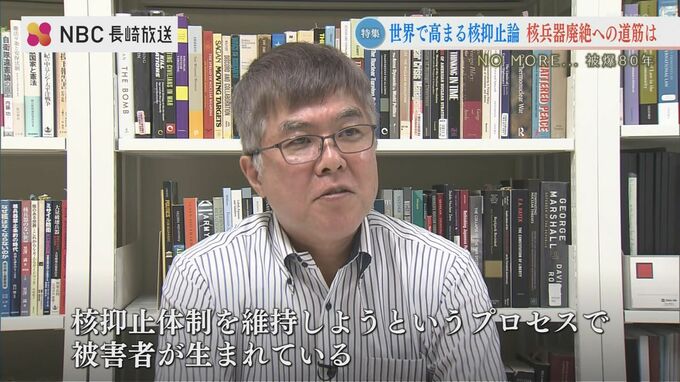

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)河合 公明 副センター長「すごく心配しています。相手が何をするかわからないから核武装するという考え方ですからね。不信と相手の状況によってそれを強める・弱めるという話しじゃないですか。だからもう論理がずっと核抑止の中で完結しているわけですよ。それ以外の選択肢が入ってきようがないですよね」

RECNAの副センター長・河合 公明 教授は、国際法の視点から核問題を研究しています。

「現実的な政策」だとして支持が広がる「核抑止」ですが、実は現実を見ていないと指摘します。

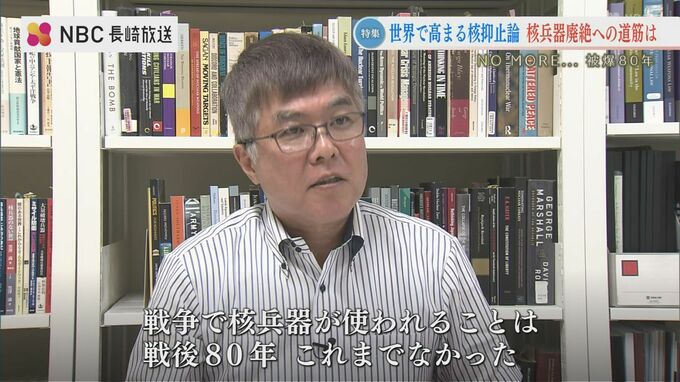

河合教授「戦争で核兵器が使われることは、戦後80年これまでなかった。でも『それが(この先も)保証されますか?』と聞かれた時に、『保証されます』とは、核抑止の立場でも言えないんですよね」

また、たとえ核兵器が使われなかったとしても、核抑止政策そのものに問題があると言います。

河合教授「核抑止体制を維持しようというそのプロセスで、被害者が生まれている。核兵器を質的に向上させなきゃいけない、そのために色々な実験をしなきゃいけない。環境が破壊されたり、そこのプロセスに関わった人がまた被爆したり」

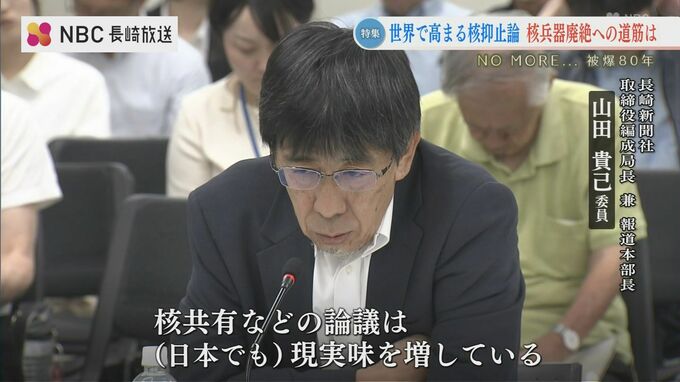

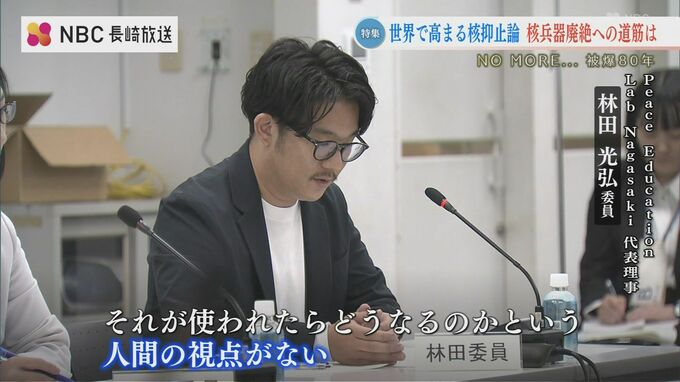

平和祈念式典で長崎市長が世界に発信する「平和宣言」の内容を検討する起草委員会でも、委員から「核への依存の高まり」に対し、被爆地・長崎として何を訴えるべきか意見が挙がりました。

長崎新聞社 取締役編成局長 兼 報道本部長 山田 貴己 委員「核共有などの論議は(日本でも)現実味を増していると。非核三原則の堅持・法制化というようなことの主張は、本来、国是であって言うまでもないことなんですけども、これを言わざるを得ないような状況になってきていると」

Peace Education Lab Nagasaki 代表理事 林田 光弘 委員「被爆地に生きる一人の人間として非常に憤りを感じていまして、それはやっぱり(抑止力の)道具としての核兵器で、それが使われたらどうなるのかという人間の視点がない」