戦争へと突き進む日本 きっかけに「治安維持法」と「特高警察」

今から80年以上前、日本は国民から自由を奪い、戦争へと突き進んでいった。

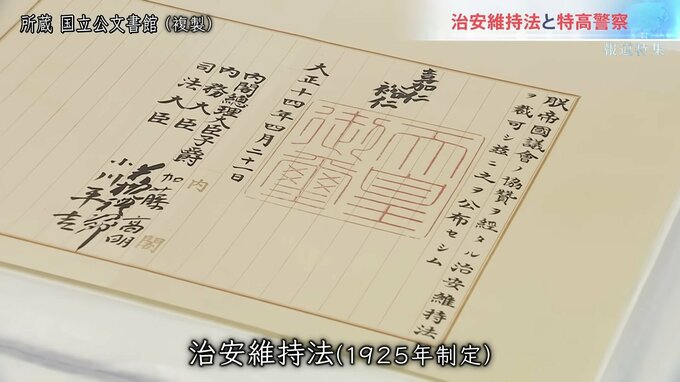

そのきっかけになった法律がある。ちょうど100年前に制定された「治安維持法」(1925年制定)だ。この法律をもとに取り締まりを行っていたのが特別高等警察、いわゆる「特高警察」だ。

国家権力の中枢を担う内務省の管轄下に置かれていた「特高警察」は、戦前の共産党員をはじめ、それに資する活動をした者たちを日常的に監視し、次々に検挙した。

カニ漁の漁夫たちの過酷な労働環境を描いた「蟹工船」の著者・小林多喜二。天皇制や軍国主義に反対し、労働運動にも深く関わっていた多喜二は1933年、特高警察に逮捕され、拷問の末、亡くなった。

当初、治安維持法は共産主義運動などを取り締まるための法律だったが、戦時体制が進むにつれ、適用範囲を拡大。戦争や軍に反対する一般市民も取り締まりの対象になった。

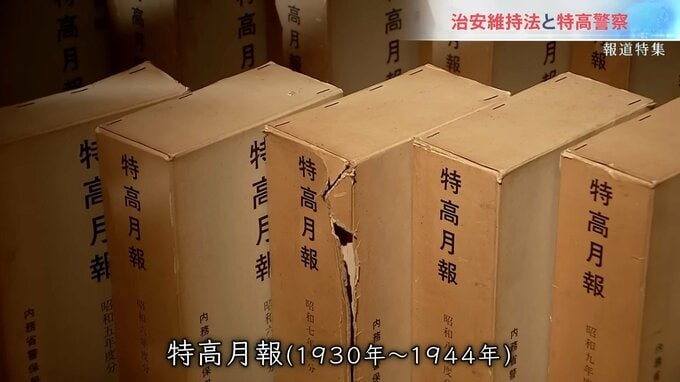

当時の特高警察の活動をまとめた内部資料「特高月報」。1930年から終戦の前の年にかけて作成されたこの資料には、反戦・反軍的な発言から、落書きやビラに至るまで、市民を厳しく取り締まっていた事例が細かく記録されている。

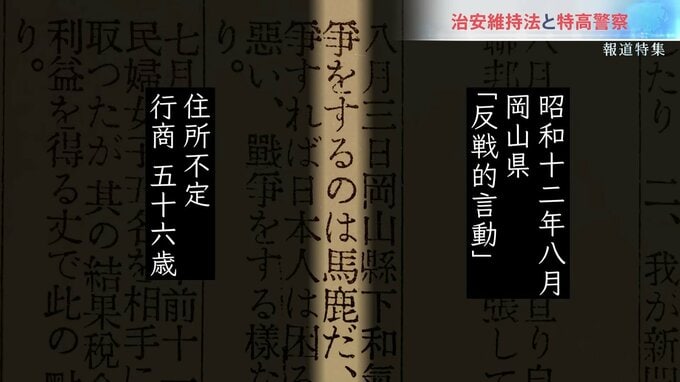

昭和十二年八月 岡山県「反戦的言動」 住所不定 行商 五十六歳

「応召軍人並び、その見送り人ら五、六十名に対し『戦争をするのは馬鹿だ、戦争すれば日本人は困るばかりだ。国民は苦しい目にあうばかりだ』と絶叫したる」

▼「拘留二十日に処す」

昭和十三年六月 宮崎県「反戦言辞」 住所不定 無職 四十五歳

「乗合自動車内において、乗客九名に対し『忠義を尽くした何のと言って死んで、金鵄勲章を貰えば何になるか、戦争なんか馬鹿のすることだ云々』と反戦言辞を弄す」

▼「禁錮四月に処せられ服罪す」

なぜここまで徹底した取り締まりが行われていたのか。