■世界の水産資源は“枯渇”…代替シーフードは成長の可能性アリ

――シーフードは肉に比べるとかなり難易度が高いのではないか。

入山章栄氏:

肉はだいたい牛肉、豚肉、鶏肉の3種類ぐらいですが、魚は種類がものすごくあるわけです。種類が多いからこそ、一つひとつのマーケットが小さくなるので、投資が小さくなるのです。ここが代替シーフードの課題だと思うのですが、逆に、いろいろな種類のシーフードがあるからこそ、いろいろな可能性があって、原材料にもいろいろなものが使われる可能性があります。例えば、今回紹介されたのは大豆と海藻ですが、ほかにトマトからできたマグロ、こんにゃくからできた刺身もあります。そういった素材と魚の種類のいろいろな組み合わせで、まさにイノベーションが出てきたらいいなと思っています。

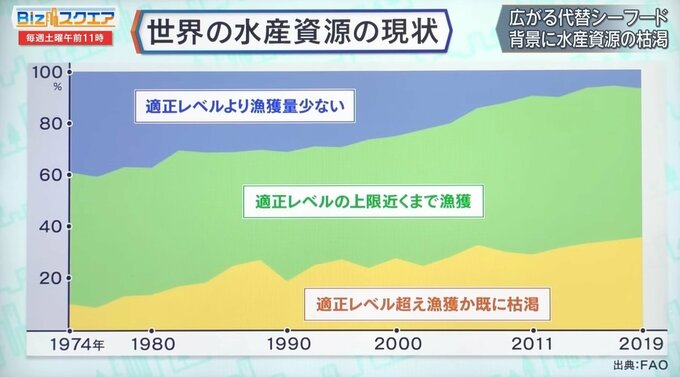

世界の資源が枯渇しているという状況があり、肉から魚という流れがあって漁獲量もどんどん増えてきた。

FAOの調査による世界の水産資源の状況を見ると、2019年の時点では適正レベルを超えた漁獲か、すでに枯渇していることを表す黄色のエリアが35%までに拡大、資源に余裕のある青色のエリアが7%まで縮小している。

――こうした中で、代替シーフードや代替ミートというのは、これから大きな成長産業になるということか。

入山章栄氏:

私は非常に期待しています。ただ、日本の水産業はまだ現状の中でもできることが結構あると思っています。例えば今日本の漁獲高の3割ぐらいは廃棄されています。つまり、大きさが小さかったり違う種類だったり、市場の需要に合わないものは廃棄されているという現状があるので、こういったものを改善する努力も大事だと思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 11月19日放送より)