■求められる賃上げ努力 新しいチャレンジを促す流動化も必要

消費者物価指数のグラフを見ると、生鮮食品を除く総合指数が2%に乗ったのが2022年4月で、9月は3.0%だった。それが一気に10月は3.6%になった。エネルギーを除いたいわゆるコアコアという指数でも2.5%で、初めて日銀が目標とする2%を超えた。

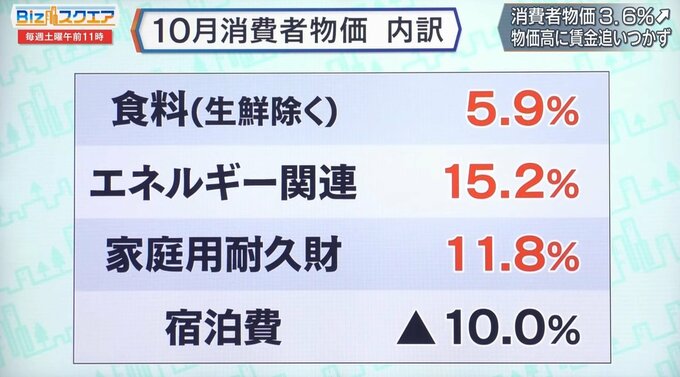

内訳をみると、食料やエネルギーは相変わらずだが、ここに来て耐久財や携帯電話など物の世界に値上がりが広がってきている。10月は全国旅行支援があって宿泊費が10%のマイナスになっている。これが0.17ポイントぐらい指数を押し下げているので、実態は4%近い上昇ということで家計にとってはかなりのショックだ。

入山章栄氏:

苦しいですね。本来の健全なインフレというのは、目の前の消費を喚起します。なぜかというと、今後も物価が緩く上がり続けるだろうと思っていたら今買った方が得なので。ところが、今日本で起きていることは物価が上がっているはずなのに、今買おうとしないのです。30年ぐらい我々は長い間デフレに浸かりすぎているので、いつか下がるだろうと思っているわけですよね。そうすると消費も抑えてしまう。ここがいいサイクルで回ってくることが大事。ただ、そのためには背景として当然賃金が上がるということがやはり重要だと思います。

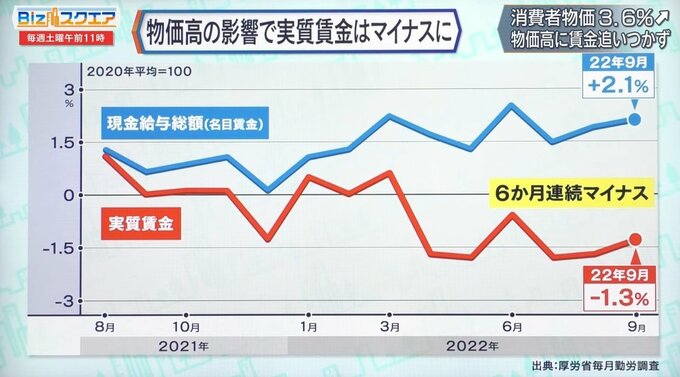

――肝心の賃金を見ると、実質賃金がずっとマイナスになっている。これだけマイナスが続くと、リベンジ消費が一巡したら誰でも買えなくなる。日本経済にとって賃金の上昇が何より大事だということか。

入山章栄氏:

そう思います。例えば最近話題になっている東京大学の渡辺努教授の「世界インフレの謎」という本にも書いてあるのですが、物価と賃金はサイクルになっているのです。物価が上がると思うから、本来なら賃金を上げなければやっていけません。賃金が上がると、それが反映されて物価が上がるというサイクルが望ましくて、日本はもう40年間その逆をやってきたわけです。物価は上がらないだろうから賃金を抑える、賃金は抑えられているから物価は上げなくていいというサイクルが染み付いてしまっているわけです。ですから、これを逆回転させていくということが何より重要で、今物価が外圧的な要因ではありますが、少し上がってきているので、ここで賃金を一段上げていくという企業努力、これが日本経済に非常に求められているということだと思います。

――何より賃金を上げることが成長に不可欠だということはみんな言っているが、実際に上げるかとなると、売り上げが伸び悩んでいるとか、利益が減っているから上げられないというふうになりはしないかという懸念がある。

入山章栄氏:

大手企業などはぜひ上げてほしいのですが、日本のほとんどは中小企業で、中堅の会社から見ると賃上げは死活問題なのです。なぜかというと、日本は長い間、終身雇用制度の中で雇用を確保するということを大前提にやってきているので、雇用を確保したままで賃金を上げると当然会社の経営はひっ迫しますから、それができません。雇用を守る代わりに賃金は抑えるというやり方なわけです。ただ、これだけの賃上げ圧力が出てくると、どこかで雇用の流動化を見直していかざるを得ないわけです。だから、欧米型の働き方、つまりいろいろな会社にいろいろな人が転職して、より給料が上がる会社に前向きに転職していくという社会を作っていくことが大事なのだろうということになるわけです。

――そこに労働規制の緩和といったことも出てくる。流動化というと結局解雇しやすくするだけで、人々がより収入の少ない職種に転落していくということを招いてしまう。そうではなく、より給料の高い会社がどんどん出現するような世界を作り、そこに流動化していくということが担保されないとなかなか踏み切れない。

入山章栄氏:

日本では「流動化=解雇」というイメージがあるのですが、大事なのはそれで人がより新しいチャレンジをしてもっと高い報酬を得られるということなのです。Twitterが大量解雇したけれども、解雇された側は意外と裁判もそんなにまだ起こしていない。つまり、あれはアメリカのああいう産業だと仮に解雇されても絶対に次があるのです。もしかしたら、次の転職先は給料がもっと上がるかもしれないということがあるから、あれだけの流動化が進むのであって、日本はまだそこが十分ではないということです。