2022年10月の消費者物価指数は2021年の同月比で3.6%上昇し、40年8か月ぶりの歴史的な上昇幅となった。物価の上昇は想定以上に高く、幅広く及んでいる。物価上昇を上回る賃金の上昇が実現しなければ、見えてくるのは日本経済の失速だ。物価と賃金の好循環を生むためにいま求められているのは何か。専門家に聞いた。

■GDP年率換算4四半期ぶりのマイナス…“リベンジ消費”振るわず

10月の全国の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除いて3.6%上昇した。オイルショックの影響が残る1982年2月以来、40年8か月ぶりの大きな上昇だ。原油価格高騰の影響で都市ガス代が26.8%、電気代が20.9%上昇した。また、原材料高や円安の影響で食パンなど食料が5.9%上昇したほか、ルームエアコンなど家庭用耐久財が11.8%上昇、携帯電話機も16.5%上昇するなど、物価の上昇は想定以上に高く、幅広く及んでいる。

こうした状況に、物価の番人を代表する日銀の黒田東彦総裁は「かなりの消費者物価の上昇になっているということは事実」と述べたが、年明け以降は輸入物価による物価押上げ効果は薄れるという見解を改めて示した。

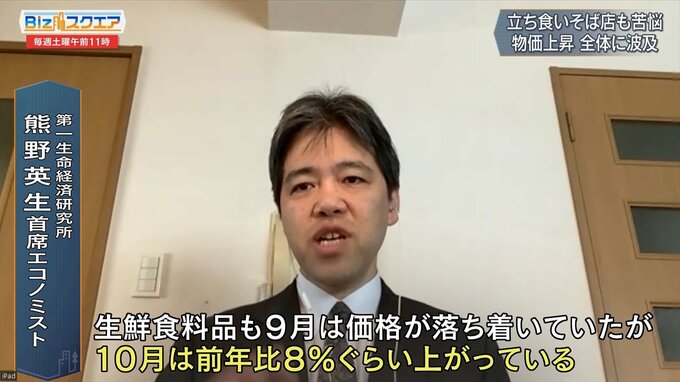

物価上昇の勢いについて、第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生氏は、部分的なものから全体的なものへと広がっていると指摘する。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

生鮮食料品は前年比で8%ぐらい上がっていますから、生鮮食料品を含めた総合指数で見ると、おそらく12月には4%を超えてくる可能性もあるのではないでしょうか。これは川上の生鮮食料品や小麦粉などの材料から食料品の川下へと物価上昇が広がって、コスト転嫁が広がってきているので、物価上昇の勢いが部分から全体に波及してきています。

――一方、期待されるのが物価の上昇を上回る賃上げだが?

第一生命経済研究所 熊野氏:

企業としてはコロナの時に雇用を守ったのだから、賃金の上昇というのは少し欲張りだろうという気持ちはあるのではないかと思いますが、政治的な環境としては、賃上げをしないと物価上昇の痛みは止まらない。

2022年7月から9月までのGDP(国内総生産)が年率に換算するとマイナス1.2%と4四半期ぶりにマイナスに転じた。コロナからのリベンジ消費が期待したほど振るわなかったことが理由の一つだ。中でもスマートフォンや家電など耐久消費財の販売が大きく落ち込んでいる。

第一生命経済研究所 熊野氏:

震災の時の円高を契機にして、家電製品は実は輸入した方が安いのだという考え方、つまり家電製品を輸入する時代がここ10年ずっと続いていました。2022年3月以降の急激な円安によって輸入する家電製品が割高になって、冷蔵庫も炊飯器も洗濯機も軒並み値上がりし、実質GDPの前期比がマイナスに突っ込んできたのです。家電製品は値上げによって販売数量が落ちているということを反映しているので、これは値上げによって実質ベースの成長が脅かされているということだと思います。