終戦2年前生まれ同級生3人が知る復興する「仙台」の姿…そして願いとは

8月1日、庄子さんら3人は戦災復興記念館に集まりました。

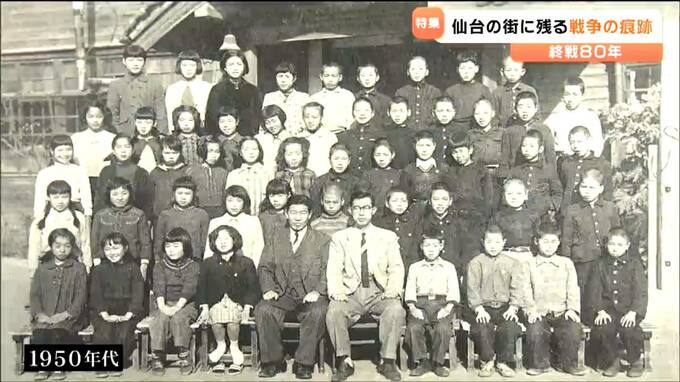

1943年、終戦の2年前に生まれた3人は、高校の同級生。子どものころの思い出を語り合いました。

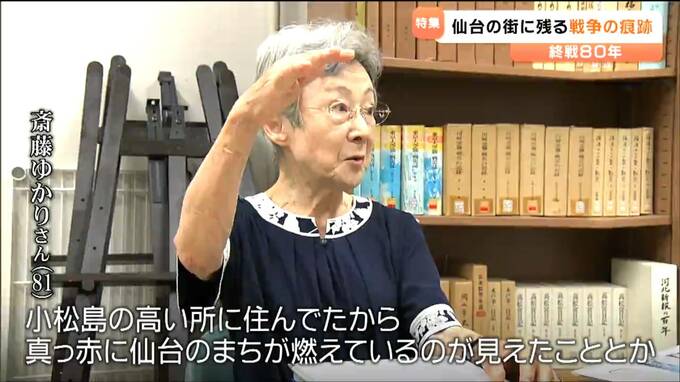

斎藤ゆかりさん:

「主人が私の6つ上ですから、戦争のことをたまにおしゃべりしてくれて。小松島の高いところに住んでたから、真っ赤に仙台のまちが燃えているのが見えたこととか」

3人とも戦時中の記憶はほとんどないものの、幼い頃に経験した戦後の生活はいまも鮮明に覚えています。

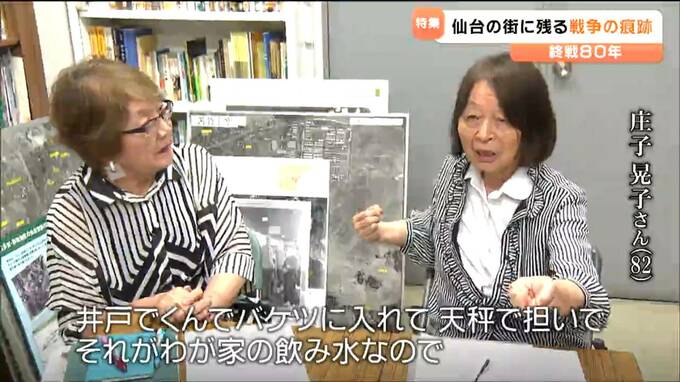

庄子晃子さん:

「水道なんてレベルじゃない、井戸で汲んでバケツに入れて天秤で担いで、それが我が家の飲み水なので水を入れる提焼の大きいものに水を入れておいて料理とかに」

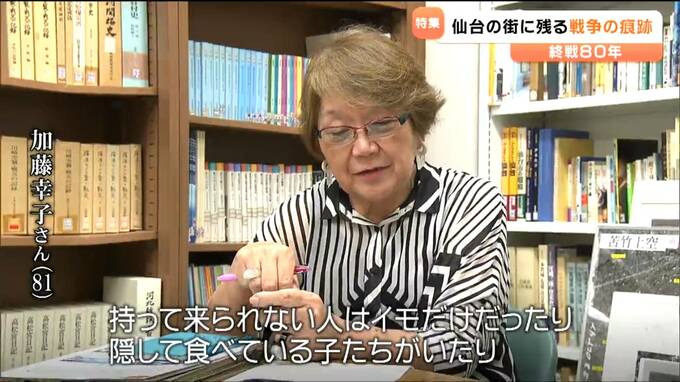

加藤幸子さん:

「小学校の頃、食べ物がなかったから、給食の始まる前は、お弁当持参で日の丸弁当。梅干しだけのお弁当で持ってこれない人は、芋だけだったり、隠して食べている子たちがいたり」

当時のことを語るうちに思い出したのは、脱脂粉乳の独特のにおい。一クラス60人以上いたにぎやかな小学校。

なにもかもを失い、焼野原になった仙台が変わっていく姿を目の当たりにしてきました。

斎藤ゆかりさん:

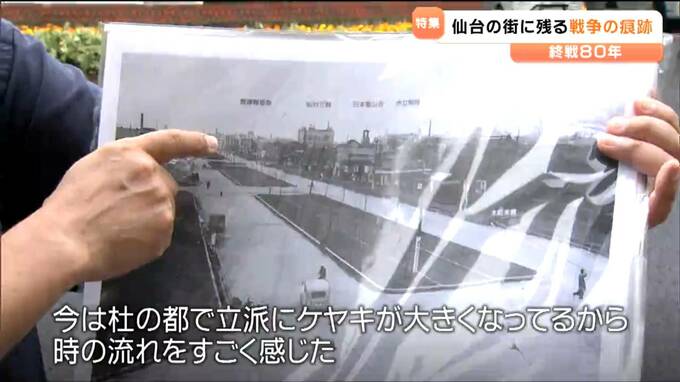

「すごく小さいケヤキの定禅寺通りの写真を街歩きのときに見た。今は杜の都で立派にケヤキが大きくなってるから時の流れをすごく感じた」

そして、いまも世界から紛争や戦争が絶えないことに対し、強い怒りを持っています。

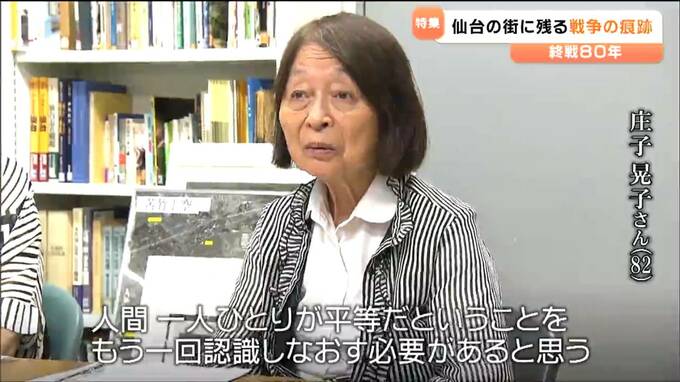

庄子晃子さん:

「人間一人一人が平等だということをもう一回認識しなおす必要があると思う。生まれてきたからには、みんな平等」

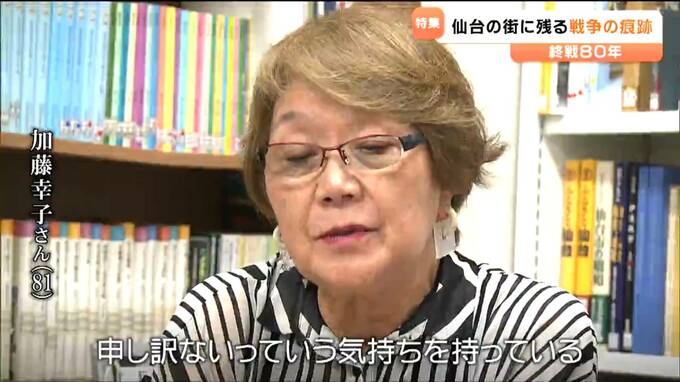

加藤幸子さん:

「戦後という時代をずっと生きてきて80年で、私は戦後という言葉でずっとこれからも行くんだと思っていたのに、戦前の様相があるということは、次の世代に対してそういう世の中に持って行ってしまった大人の一人として申し訳ないっていう気持ちを持っている」

終戦から80年。築き上げてきた平和をこれからの世代に受け継いでいくことが求められています。

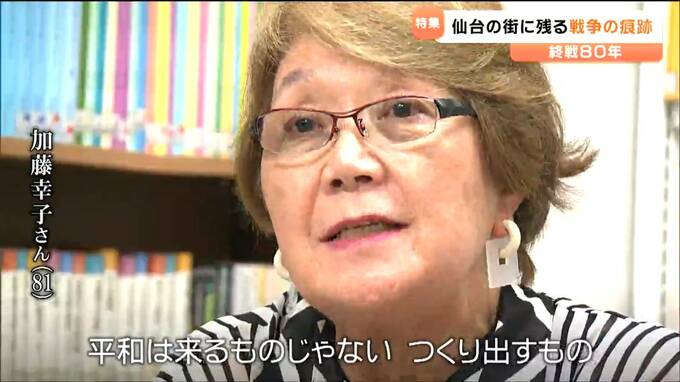

加藤幸子さん:

「平和は来るものじゃない。作り出すもの。みんなで作っていくということを願っている。平和は大切です」