■動き始めた働き方改革 “厚労省離れ”を防げ

若手改革チーム

若手改革チームこうした状況に危機感を覚え、2019年の春に立ち上がったのが20代から30代の若手職員の有志たち。厚労省のおよそ4000人の職員に対して働き方に関するアンケート調査を行い、当時の根本厚生労働大臣に対して緊急提言を提出しました。

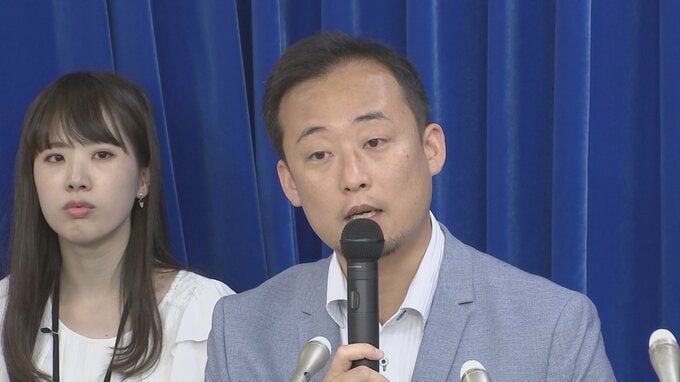

厚労省「若手改革チーム」職員

「職員からは『家族を犠牲にしなければこの仕事はやっていけない』といった声も上がっている。働き方改革の旗振り役として、しっかりと働き方改革を進めていかなければならない」

職員からの生の声を受け「できることはすぐに取り組む」と表明した根本大臣。最近では若手の“厚労省離れ”を防ぐため「1on1ミーティング」と呼ばれる雑談形式の面談制度を取り入れたり、仕事へのモチベーションや充実度などを測るアンケートを通じて、積極的に若手の声に耳を傾けているといいます。

2022年10月に入省 前田知聖さん(23)

「厚労省に入ってみて、上司とコミュニケーションが取れる機会がこんなに設けられていることに驚きました。業務で不安に思っていることも、好きなアイドルの雑談などを通じて尋ねやすくなった」

■「二つ返事で取得はOK」男性育休の取得率は民間の5倍以上

また「ワークライフバランス」を所管する省庁らしく、男性の育児休業の促進にも力を入れています。2021年度の厚労省の男性育休取得率は77.5%。全国平均の13.97%を5倍以上も上回っています。

大臣官房の人事課に所属する渋井勇哉さん(28)。2022年7月に待望の長女が誕生し、1か月間の育休を取得しました。

育休の希望を職場に申し出たのは3か月前の4月。1年間出向していた地方の労働局から厚労省本省に戻ってきた異動初日のことでした。

厚労省・大臣官房 人事課 渋井勇哉さん(28)

「男性育休を所管しているのが厚労省ということもあってか心理的なハードルは低かったです。希望を上司に伝えても『いいよ、いいよ』と二つ返事でOKでした」

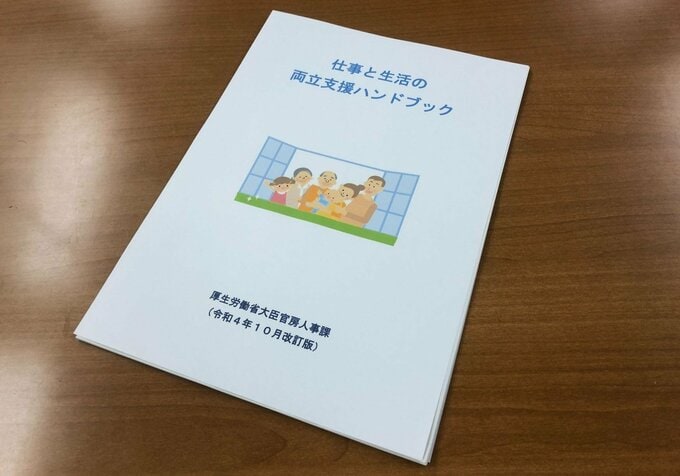

厚労省では男性でも育休が取りやすい環境を作っていくために、職員向けのメールマガジンで取得方法を周知したり、厚労省が独自で作成した「育休ハンドブック」を配布するなどして、理解を進めているのだといいます。

さらに、コロナ禍で急速に広まったテレワークの行いやすさも、仕事と子育てが両立しやすいポイントだといいます。

渋井さん

「出産予定日の1週間前には里帰り先でのテレワークを認めてもらい、仕事を続けながら妻の病院の付き添いなども行っていました。今でも週2回ほどテレワークを行っていて、子どもをお風呂に入れるなど育児を分担することが出来ています」

一部の面で進んだ働き方改革。一方で、国会業務を中心とした長時間労働や業務量の多さなど根本的な課題が残っているのも事実です。