弱音吐けず「おばけ見た」とごまかす

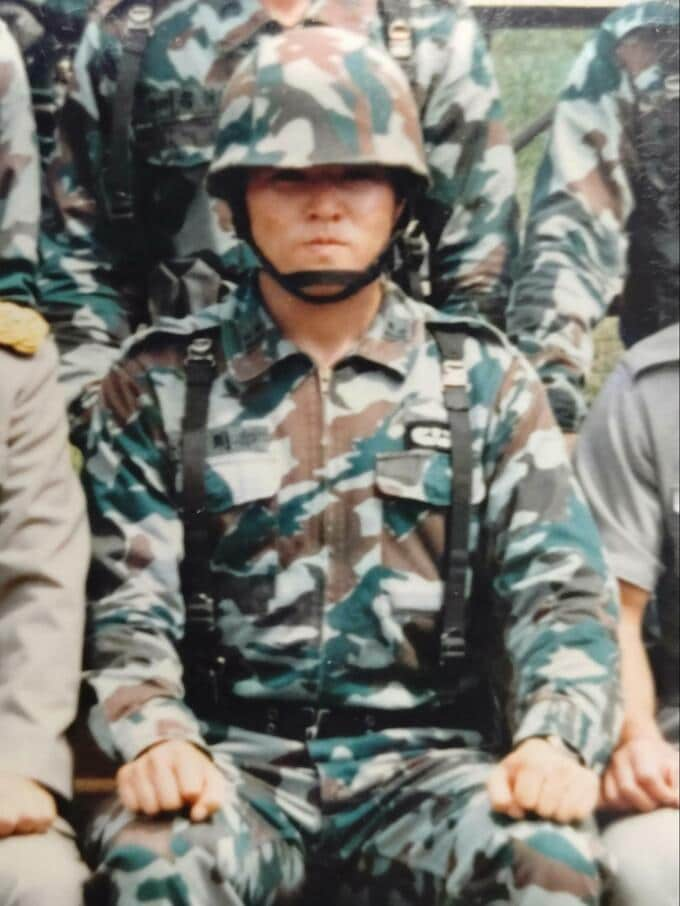

しかし岡部さんは当時、こうした異変を周囲に明かせなかった。空挺団の小隊長として、部下の前で弱音を吐くなんてとんでもないことだったからだ。「精神が病んでいる」などと話をしようものなら「病院に行くために空挺団を離れないといけないかもしれない」と考えていて、周囲に対しては「おばけを見た」程度に話すなど、症状をごまかしていた。

一方で、部下のなかには「自宅のアパートでは寝られないので、営内で寝泊まりする」などと、似たような症状を訴える人がいた。しかし、岡部さんは「情けないやつだ」なんて言って笑うだけだった。岡部さんによると、自身のこうした症状は1か月程度で治まった。その後はいつも通りの生活に戻った。

ようやくわかったストレス障害 幕僚長の糧

メンタルケアについて、岡部さんが自衛隊で真剣に考えて向き合うようになったのは「2003年のイラク派遣の時代だった」と指摘する。その時くらいから「ストレス障害」について教育を受けるようになり、その際に御巣鷹山での任務から帰ってきた時の症状が、教科書で学んだ「急性ストレス障害(ASD)」の症状とほぼ一致していることを知ったという。岡部さんは当時のメンタル状態について「普通の人が起こす当然の反応」と専門家から指摘され、やっと心の中でもやもやしていた感情が消えて、人に体験談を話せるようになった。岡部さんはその後、陸自トップの陸上幕僚長になり、指揮官として大勢の部下を率いることになる。

「たったの2日程度の期間を御巣鷹山で過ごしただけでASDになった自分の弱さが当時は許せなかったが、今では、指揮官としてASDやPTSDを部下に負わせることは絶対にしてはいけないと強く思っています。そういう意味では、今の自衛官にさせられない経験を自分ができた事は良かったと思います」

対応進む 自衛隊のメンタルケア

防衛省では、2000年度に「自衛隊のメンタルヘルスに関する検討会議」が実施された。その後、イラクなどの海外派遣や東日本大震災などの災害派遣を経て、「ストレス障害」への対策が進められてきた。具体的には、メンタルヘルスチェックを実施することで、隊員自らがストレス状態を把握。結果によっては、臨床心理士を利用することもできるようになった。さらに指揮官は、隊員の不調の兆候を把握してケアにあたることが必須となった。ストレス障害について、防衛省内では「強度のストレス下において発生する一般的な症状」として認識されているという。

編集後記

事故が起きた1985年は私が生まれた年でもあり、私はリアルタイムで事故を知らない世代である。私のほかにも、この事故を取材する記者の多くが「事故を知らない世代」という印象だ。日本航空でも事故当時を知る現役社員はわずか0.1%で、新入社員などに対する安全研修に力を入れている。事故から40年が経った今年、遺族を取材して感じたことは「遺族の高齢化」だ。ある遺族は「慰霊登山は今年が最後」だと話し、別の遺族は「50年の時は生きているかどうか」と不安をこぼした。事故の記憶の伝承は重要な課題だ。そして事故の記録を残し、「空の安全」を社会に伝え続けていくことはメディアの責務だと考えている。元自衛官の岡部氏のように、長い年月を経てようやく心の整理ができる方もいらっしゃるので、私は記者として、こうした方々の声に引き続き耳を傾けていきたい。

※この記事は、TBSテレビとYahoo!ニュースによる共同連携企画です。