「不適切修理」涙を流した技術者も

FAAから日航ジャンボ機墜落の調査に派遣されたトム・スイフト氏は、東京・赤坂のアメリカ大使館にいた。金属の亀裂が専門の彼は、不適切な修理が航空機に与える影響を分析していた。隔壁の修理が不適切だった場合、航空機は何回まで飛び続けられるかという「仮説」を立て、隔壁の耐久性を試算した。

その結果、隔壁の修理から墜落までの推定飛行回数は約1万3000回。これに対し、123便の修理から事故までの実際の飛行回数は1万2184回だった。2つの値は極めて近かった。この試算結果は、隔壁の不適切な修理が墜落事故の原因である可能性を強く示唆するものだった。NTSBのシュリード氏は、この事実をアメリカ大使館に集まったボーイングの技術者たちに説明した。

その時の様子についてシュリード氏は「彼らは、かなり落胆していました。実際、何か起きたのかを悟った時、涙を流す者もいました」と語っている。

なぜ修理ミス 口を閉ざすアメリカ側

520人の命を奪うことにつながった隔壁の修理ミスは、なぜ起きたのか。日本の事故調査委員会や警察は、修理ミスの原因解明のため渡米したが、アメリカ側のガードは固かった。当時、渡米した事故調査委員会のある委員は、「修理のところの質問では非常にピリピリしてました。突っ込んでも答えは出てこない。作業した人はもういないんだ…の一点張りでした」と振り返る。アメリカでは、航空機事故の場合、個人の責任追及よりも再発防止に向けた原因の究明が優先されるためだ。

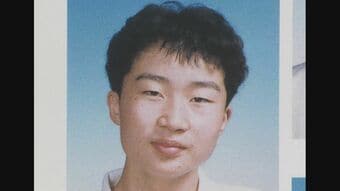

そうした中、TBSは隔壁修理に携わった作業員への取材に成功している。報道局の河村健介記者は、1978年に隔壁修理のため来日したボーイング社44人の名簿を独自に入手し、取材を行った。多くが他界していたが、そのうちのひとりの男性が取材に応じた。