事故の7年前に損傷していた「ある部分」

事故調査の焦点は「構造的な問題」へと移っていった。

123便の残骸は、御巣鷹の尾根だけでなく、相模湾の海上でも見つかっている。爆発音とともに、機体後部の垂直尾翼の一部が脱落していたのだ。海上で回収された残骸には、尾翼をつなぐ釘穴の内側から油圧システムの油が「黒いシミ」となって外側へ噴き出した痕跡があった。アメリカ側は、尾翼の内側から何らかの「力」が加わらなければ起こらない現象だと見ていた。

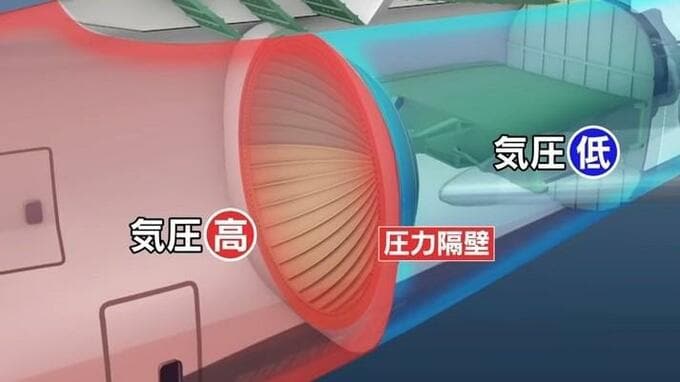

その「力」の正体を突き止めるべく、アメリカの調査チームが注目したのが、墜落した123便の過去の修理記録だった。事故の7年前、123便の機体は大阪空港で後部を地面に打ち付ける「しりもち事故」を起こし、機体後部の「ある部分」を損傷していた。その部分とは「圧力隔壁」と呼ばれ、気圧の低い機体後部から客室を守るお椀型の壁だ。この圧力隔壁の修理を製造メーカーのボーイングが行うことになった。

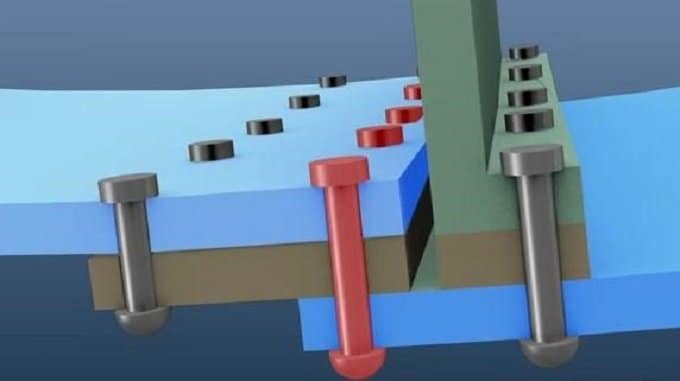

修理指示書では、壊れた隔壁の下半分を新品と交換し、上と下の隔壁の間に1枚の「継ぎ板」を挟んで繋ぎ止めることになっていた。

1枚の「継ぎ板」を使った修理は「よくあることだ」と日米の調査官は言う。しかし、実際の修理では、この「継ぎ板」が2つに切断されて使われていた。1枚の継ぎ板を使った修理と比べて、隔壁をつなぎとめる幅が短い。加圧された客室側からの力に耐えるには、明らかな強度不足だったのだ。