なぜ特定の場所で津波が高くなる? 海底地形の影響とは

井上キャスター:

ロシアのカムチャツカ半島から日本列島まで距離が離れているからこそ、第一波が低く出がちだが、どんどん後から高い津波が襲ってくる可能性がある。これが今回の難しさだと、指摘されてきました。

例えば1952年の地震のときも、今回と同じ久慈港で高く出ました。

長尾年恭 会長:

実は1952年の地震も、(震源地が)ほとんど同じ場所でした。実際の震源は点ではなく、長方形のような形で南西方向に伸びています。そうすると、(長い辺の側にある)ハワイやミッドウェーの方向に大きな津波が行く。そして長方形の短い辺の側は、日本列島を向いています。短いといっても100kmくらいはあります。

実は津波が高くなる場所というのは決まっています。例えば港の近くの例えば5km、10kmという海底地形がレンズのような効果を示します。

有名なのは伊豆半島の下田で、地震が東北で起きても、南海トラフで起きても、常に一番高くなるような場所です。

井上キャスター:

そう考えると、津波が発生した場所ももちろん重要ですが、日本側の海底地形が問題になるのですね。

長尾年恭 会長:

そうです。自分の港の沖合に、津波を高くするレンズのような役目をする構造があるか、ないかということが重要です。

水深の浅い部分が沖合にあると、津波の速度が遅くなります。遅くなると屈折して1か所に集まってきます。下田だけでなく、久慈港の沖合にも恐らくそういう海底地形があるのだと思います。

そのため、例えば八丈島などの離れているところでも大きな津波が来ることがあります。要するに島という海の真ん中に突き出したものがあると、そこの周りでは波が集まってきます。

井上キャスター:

そういった意味で、少し(津波が)高くなりがちな場所はどこがありますか。

長尾年恭 会長:

例えば有名な場所は岩手県のリアス海岸。谷が内陸の深くまで入っているところでは、(波が)両側に反射して、どんどん遡上高が高くなります。

井上キャスター:

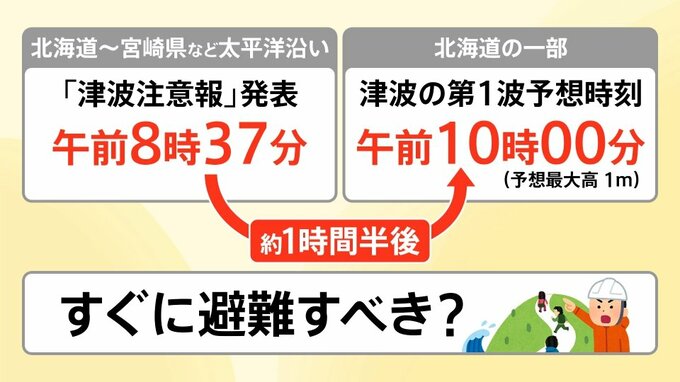

今回「津波注意報」が発表されたのが午前8時37分、そして津波の第一波の予想時刻が午前10時でした。津波注意報が発表された場合は、すぐ避難というよりも「海岸から離れてください」ということをメディアがいいます。

今後は、津波注意報なのか、津波警報なのか、また遠方地震なのかなどによって、メディアもより細かく情報を発信してもいいのかなと思いますがいかがですか。

長尾年恭 会長:

南海トラフだと数分で津波がくるので、着の身着のまま逃げる必要があります。一方で例えば東日本大震災のときは、一番早くても25分ぐらい時間がありました。ある程度の準備ができたということです。

今回のように(津波の到達までに)時間がある場合は、情報収集や準備をしてから逃げるのがいいと思います。

==========

〈プロフィール〉

長尾年恭さん

東海大学・静岡県立大学客員教授

日本地震予知学会会長

専門は火山津波研究