30日、ロシアのカムチャツカ半島の近くを震源とする巨大地震が発生し、各地で津波が観測されました。その特徴について、日本地震予知学会の長尾年恭会長に解説してもらいます。(30日放送 午後6時40分頃放送)

津波は「波」ではなく「水の壁」

井上貴博キャスター:

1m30cmの津波が観測された岩手県の久慈港で撮影された映像を見ていきます。

日本地震予知学会 長尾年恭 会長:

実は、潮の満ち引きというのは1日に2回だけですが、これは非常に短時間で満ち引きしていて、映像を80倍速にしても数分~10分くらいで満ち引きしてますよね。

海面全体が非常に速く上下しているというのが非常に大きな特徴です。

潮の満ち引きであれば、1日に2回しか起きないものが、この短時間で何度も堤防まで上がってきて下りてきている。なので、津波というのは波ではなく、実は“水の壁”が押し寄せていると考えた方がいいです。

井上キャスター:

船の揺れ方とかで何か言えることはありますか?

長尾年恭 会長:

これもはっきりとはわかりませんが、普通の潮の満ち引きであればそこまで早く船が揺れないので、津波で、海岸から海水が港の中に入ることによって比較的早く揺れているのかもしれません。

井上キャスター:

映像で船の揺れ方を見てみます。

長尾年恭 会長:

これもかなり早いような気がします。なので、もしかすると津波のとき、あるいは今後こういう現象を検証して、津波のときの特徴というものが出てくるかもしれません。

ただし一つ言えるのは、このスケールでは非常に早く上下運動をしている、これが津波の特徴です。

井上キャスター:

80倍速に編集するとわかりやすくて、素人の私たちも「早いな」と感じられますが、例えば、今日ずっと海の様子を見ていて、パッと見るとそんなに変動がないように感じて、「あれ?大丈夫なんじゃないか」というミスリードになることが怖いです。

長尾年恭 会長:

サーフィンのような波ではなく、“水の塊”がやってくると思ったほうがいいです。水が塊で動くため、数十cmでも人間は全く立っていられません。

なので、もし1mの津波でも死亡率が100%に非常に近いということが考えられるわけです。

井上キャスター:

画面ではなかなか伝わりづらいのが津波の特性なのかもしれません。

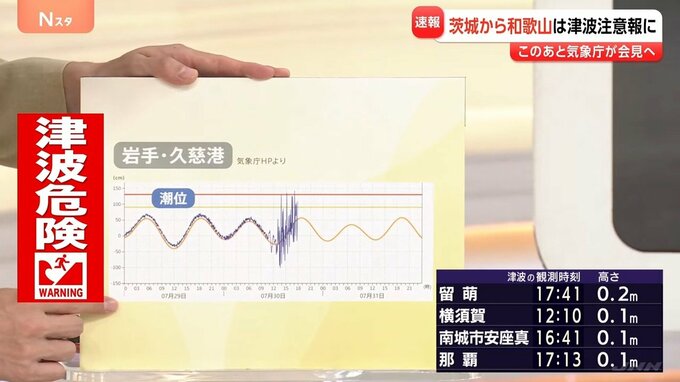

気象庁のHPに載っていた、岩手県久慈港の潮位の変化の様子です。満潮は1日に2回やってきますが、その中で、7月30日の12時前にはすでに波形が震えています。これが第一波のように見えます。

その後、複数波でどんどん潮位は高くなっていき、赤いラインの高潮警報の基準を超えました。

長尾年恭 会長:

これはちょうど満潮に近いとき、いわゆる元々の海水面が潮汐で高くなっていくときに起きたということ。なのでこの状況と低気圧の接近、あるいは台風の接近が重なると、さらに大きな被害が出るわけです。

出水麻衣キャスター:

一見、右肩上がりに見えます。

長尾年恭 会長:

潮の満ち引きに津波が重なっているというふうに考えてください。

井上キャスター:

満潮時刻は18時すぎで、今まさにというタイミングです。そうするとやはり、上の振れ幅がより高くなりますか?

長尾年恭 会長:

逆に、1mなくても満潮の時は高潮の危険水位を超えてしまうということですね。

井上キャスター:

今回の津波の特徴というのは、時間が経てば経つほどより高くなってくると話されていましたが、18時45分現在の実数値と自身の感覚に何か開きはありますか?

長尾年恭 会長:

1952年がM9.0で今回がM8.8ということで、もし終われば、エネルギーとしては4分の3ぐらいであるということ。そうすると、もしかするとかなり解消が近い可能性があります。

先ほど気象庁も、一部地域を津波警報から津波注意報に繰り下げました。これは非常に良い兆候だと思います。最新のデータを見て、「これは多分大丈夫だ」ということで、関東地方の津波警報を注意報に切り替えたのだと思います。

井上キャスター:

切り替えは、長尾会長の予想よりも早かったですか?

長尾年恭 会長:

私が予想していたよりもかなり早かったです。