過去の噴火との比較と今後の見通し

Q(岡田キャスター):過去の噴火と比較していかがでしょうか?

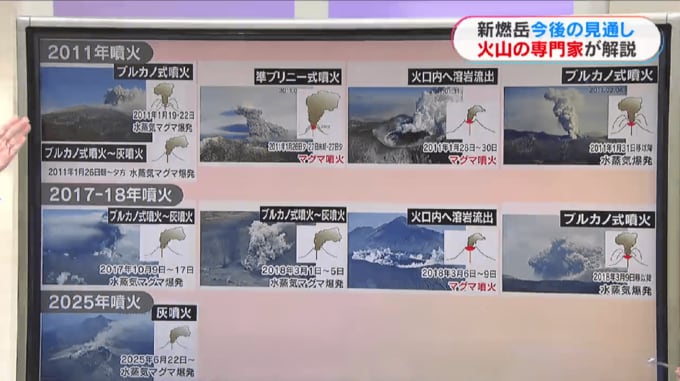

A(井村隆介准教授):私たちや気象台が懸念しているのは、本格的なマグマ噴火に移行することです。2011年1月26日の噴火は、私たちが「準プリニー式噴火(※)」と呼ぶもので、地下からマグマが直接吹き上がってくるような噴火でした。この時は噴煙が8000mぐらい上がって、大きな火山弾が飛びました。

※準プリニー式噴火:爆発的な噴火の一種で、大量の火山灰や軽石を高く噴き上げるもの。

Q(岡田キャスター):(2011年の噴火映像を見て)噴煙の下では何が起きていたのでしょうか?

A(井村隆介准教授):(軽石を見せながら)これは2011年1月26日、27日に噴出した軽石です。火口から高千穂の峰を越えた宮崎県の御池で採集したもので、このような大きな軽石が広範囲に降りました。

新燃岳からの距離は10キロありますので、桜島と鹿児島市ぐらいの距離です。そこに大きな軽石がばらばらと降りました。こうなると頑丈な建物の中に避難しないといけません。そういう噴火が起こることを懸念しています。

Q(岡田キャスター):3キロの警戒範囲どころか、高千穂峰まで超えて宮崎に入った御池まで飛んだということですね。2018年の噴火も2011年と同じような経過をたどったのでしょうか?

A(井村隆介准教授):はい、いずれもマグマが直接地表に噴き出す「マグマ噴火(※)」でした。どちらも桜島の数年分に相当するマグマが1週間ほどで噴出した大噴火です。

そうした過去の経過からすると、現在の噴火はまだ「第1段階」と見ることができます。これまでの新燃岳の噴火は、このような段階から始まっています。

※マグマ噴火:地下のマグマが直接地表に噴出する噴火。

Q(岡田キャスター):地下にはまだマグマが蓄積されている状態なのでしょうか?

A(井村隆介准教授):はい。2011年や2017-18年の噴火前と同じくらいの山体膨張(※さんたいぼうちょう:マグマの上昇によって火山が膨らむ現象)が観測されています。弾は込められている=マグマは蓄えられている状態だと考えられます。

Q(岡田キャスター):第1段階から、今後さらに活発な段階へ移行するのでしょうか?

A(井村隆介准教授):それは分かりません。過去には水蒸気噴火だけで終わった例もありますし、2017年から18年にかけての噴火では、活動の間に数か月の間隔が空きました。

今回の噴火も、いつ本格的なマグマ噴火に移行してもおかしくない状況です。2011年には火山弾が飛んで、ちょっとかすっただけで山林の木に火がつきました。

今回も火山灰に新しいマグマに由来する粒子が含まれていることも確認されており、2011年のような噴火が起こる可能性を頭に入れておく必要があります。

Q(岡田キャスター):五感で危険を察知することも大事ですね。

A(井村隆介准教授):そうですね。山の近くにいる方々は、音や振動といった変化にも注意していただきたいと思います。