日産の活路は「他産業との連携」

一方、工場閉鎖を「評価できる」と話すのは、自動車業界に詳しい『伊藤忠総研』の深尾さんだ。

『伊藤忠総研』エグゼクティブ・フェロー 深尾三四郎さん:

「追浜工場の生産終了は精神的にも非常にダメージが大きいものといえるが、“日産が生き残るには必要なものである”という点においては非常に評価できる。“リストラに対する覚悟とスピード感”。実は日産は日本人の経営者が会社を悪くして外国人の経営者が大ナタを振るって良くなってくるという歴史を繰り返している」

では、日産は今後活路を見出せるのかー

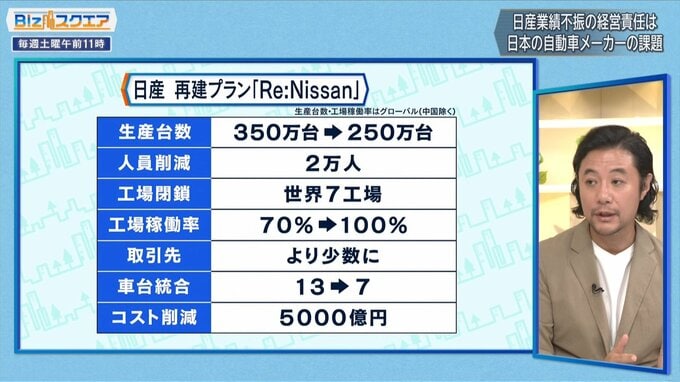

【日産 再建プラン「Re:Nissan」】

▼生産台数を3割減、250万台に※グローバル(中国除く)

▼全従業員の15%に相当する2万人削減

▼世界7か所の工場で生産停止 など

深尾さん:

「アメリカや中国ではロボット(自動運転)タクシーが既にビジネス実装されている。そうなってくるとそのデータをどう活用し収益に繋げていくかを追求する意味で、自動車メーカーは“他産業と連携”していく必要がある」

販売後もデータを更新することで車の機能を高められる「SDV=ソフトウェア・デファインド・ビークル」の基盤ソフトの開発で、日産はホンダとの協業を模索しているが、深尾さんは協業の相手はホンダではなく「NTT」が最適だと考えている。

深尾さん:

「今NTTは次世代情報基盤・IOWN(アイウォン)を大きな次世代ビジネスとして持っている。そのIOWNを活用した自動運転車を含む新しいスマートシティの姿をNTTとトヨタは追求している」

そして、この分野で日産にはまだ“巻き返せるチャンス”があり、追浜工場跡地では「自動運転車の開発などが適切」と話す。

深尾さん:

「その観点で言うと、実は自動車生産を先に“リストラしたもの勝ち”とも言える。新車生産台数で戦うのではなく、新しいビジネスモデルにするためにこれから無駄になりうる新車生産の生産能力を先に削減した方が、実は新しいビジネスに切り替えるための一つ大きなきっかけになりうる」

最大の課題は「社外取締役」

国際経営論と経営戦略論が専門の入山章栄さんは、今回の“苦渋の決断”を理解する一方で、「一番の責任は社外取締役」と憤る。

『早稲田大学ビジネススクール』教授 入山さん:

「企業再建の最大のポイントは、固定費をいかに下げるか。固定費を下げることで損益分岐点を下げ利益を出しやすい体質にまずはしないといけない。自動車メーカーの場合固定費は<工場>と<人員>なので、そこのリストラはやらざるを得ない。前任の内田社長はできなかったが、エスピノーザ社長は就任して比較的短期間でこれだけの意思決定をしている。結構今回の社長は期待できるのではないか」

ーー2万人の人員削減の一方で、前社長と副社長3人には合計で6億円以上の退職金が支払われ、監督できなかった社外取締役も変わっていない

入山さん:

「前経営陣の責任は極めて重く、株主代表訴訟をやってもいいぐらいだが最大の課題は社外取締役。結局会社はほぼ経営陣の能力で決まる。優秀な経営陣を選び、優秀でないなら退任させるのは社外取締役の仕事。なので私は今回一番責任があるのは社外取締役だと思うが、その人たちが留任している。正直外から見ていて納得できない」