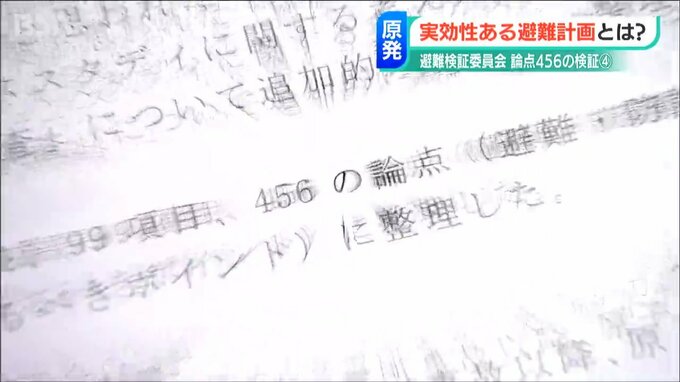

東京電力柏崎刈羽原発を巡っては新潟県独自の3つの検証の一つ、『事故が起きた際の避難』について検証委員会がおよそ5年をかけて議論し、456の論点を取りまとめました。避難検証委員会の委員から話を聞き、残された課題などをシリーズでお伝えします。今回は交通工学の専門家が指摘する『実効性ある避難計画』についてです。

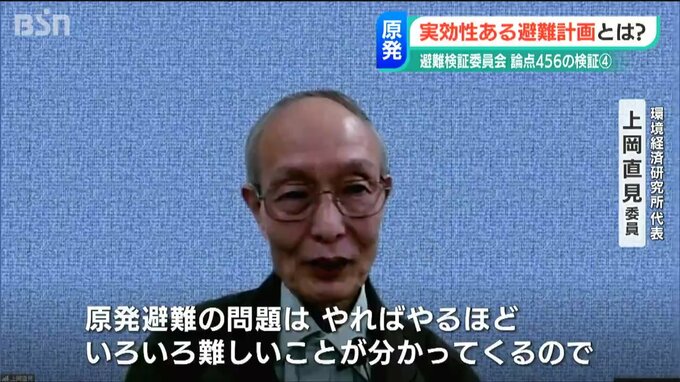

今回話を聞いたのは、交通工学を専門とする環境経済研究所の代表・上岡直見委員です。

【上岡直見委員】

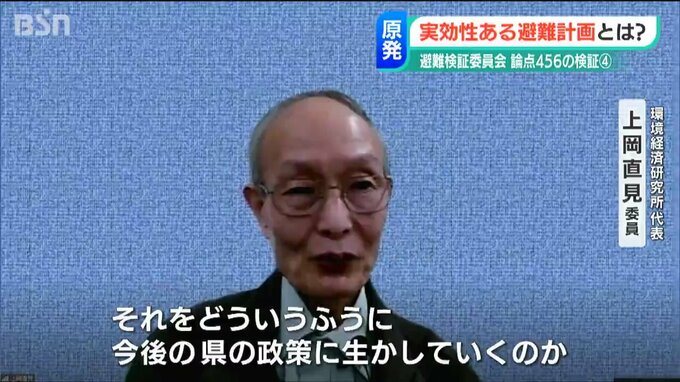

「新潟県は他のところに比べると大変一生懸命やっているいうことで、これは大変評価できると思います。(検証委員会は)他の地域でもぜひやってほしい。モデルケースになると思います。その点はいいと思います。ただ、原発避難の問題はやればやるほどいろいろ難しいことが分かってくるので、それをどういう風に今後の県の政策に生かしていくのか、判断していくのかということがこれから注目される課題ということになると思います。」

上岡委員が挙げる避難の課題、それは…

【上岡直見委員】(2017年の委員会での発言)

「安全というのはどういう状態が達成されたら安全と言えるのかと」

2017年の第一回の委員会から『安全な避難』とは何かなど避難計画のあり方そのものについても議論をしてきました。ただ、『避難計画の実効性』とは何かということがあいまいだったと上岡委員は指摘します。

【上岡直見委員】

「避難計画に『実効性がある』ということはどういうことなのかという、ゴールというかイメージがないといけないと思うんですね。これをこのままやっていくとどんどん課題が増えていってお手上げになってしまうと思います。どういうことを達成したら『実効性がある』と言えるのかということを、もうちょっとみんなで共通認識を持たないといけないと思います。で、その『みんな』というのは委員だけではなくて最終的には住民の方が、県民の方が納得しないといけないと思うので、どういうことが達成されたら『これでいいだろう』と県民の方が納得してもらえるかどうかというのは聞いていかないといけないと思います。」

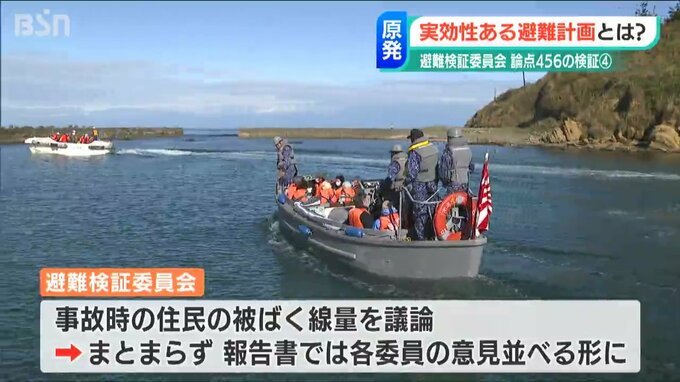

『実効性ある避難計画』において重要なのが被ばく量についてです。委員会では事故が起きたときの住民の被ばく線量について議論を進めましたがまとまらず、最終的には各委員の意見を並べる形で報告書に取りまとめられました。

【上岡直見委員】

「原発災害の避難というのは被ばくを避けるためにするわけで、もちろん0が望ましいのですが、そうでないとするならばどこまで許容するのか。簡単に言えばそれが『実効性』だと思うんですよね。どこまで被ばくしていいのかという限度があって、この避難計画を最大限一生懸命やったときに達成されるのかということを確認するのが実効性だと思うんですけれども、それが議論が途中になってしまいました。新潟だけでなくほかの所でも同じ問題がありますから、全国に先駆けてそういう議論をするということは大変意義のあることだと思うので。せっかくこれは途中まで来ましたから、このあとも是非続けてそういう議論まで持って行けたら良いなとは思います。」

また、上岡委員は実効性ある避難計画を達成するには柏崎刈羽原発の避難の際に実際に住民がどのくらい被ばくするのかシミュレーションを示す必要があると指摘します。

【上岡直見委員】

「移動の方の交通シミュレーションと放射性物質の拡散シミュレーションと組み合わせた、どのくらい被ばくするのかという被ばくシミュレーションというのは(県が)これからやりますと言っているわけだが、私の担当から言うとそこがスタートになると思うがそこが今後どうなるかということを注目していきたいと思っている」

今回およそ5年の議論を経て報告書をとりまとめるという形になりましたが、上岡委員は報告書でまとめられた456の論点整理について今後どうしていくかなどが決まっていないことも問題だとしています。

【上岡直見委員】

「456件、検討テーマが出たのでそれはそれでいいと思いますが、それを今後どうやってフォローしていくかということについて、あまりはっきりとした方針がまだないんですね。そこが今問題だと思っています。また、報告書の中身を見ると重要な指摘もかなりあって。私が感じたのは、新潟をテーマにしているけれども国のいろんな体制とかがまだできていないという指摘が結構でてきているので、これは新潟県にとどまらずもっと国の方に。貴重な情報もかなりあるのでそれを活用していくということも重要かと思います。」