田園風景と実った柿の木はまさに「秋」の風景。しかしこの柿がもたらすある問題が、最近注目を集めるようになりました。その問題、とは何なのか、そして、その問題を解決してさらにまちの活性化につなげようという動きが県内で始まっています。

山口県立大学が始めた「となりの柿プロジェクト」を取材しました。

放置柿・・・収穫されず、そのままにされた柿のことです。秋を代表する風景ですが、この放置柿がある問題を引き起こすと指摘されています。

7月、山口市小郡地域では人がサルに襲われる被害が相次ぎました。けがをした人はのべ66人にのぼりました。

山口県内では、市街地へのサル出没が頻繁に確認されています。サルをはじめとする野生動物が、人間が住む地域に近づき、人や農作物に被害をもたらす。その原因のひとつが放置柿なのです。住民の高齢化などで収穫する人が減ったことで、放置柿は増えています。

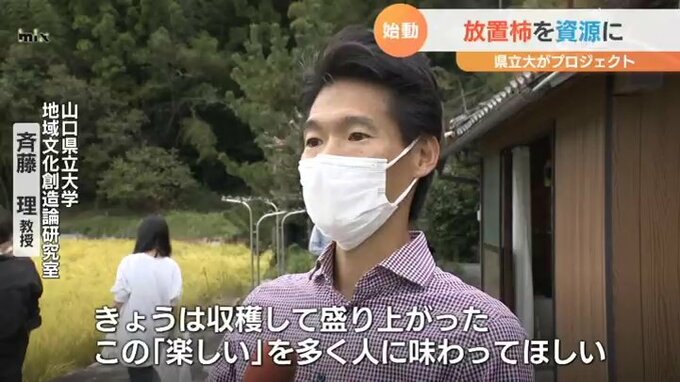

そこで、山口県立大学の斉藤理教授の研究室が中心となって企画したのが「となりの柿プロジェクト」です。

10月、山口市で学生たちが放置柿を取りました。狙いは、放置柿を収穫して野生動物が人里に近づく原因を減らすこと。さらに、収穫体験を観光資源にしたり、柿を加工、販売したりして、収益を里山の整備につなげることです。

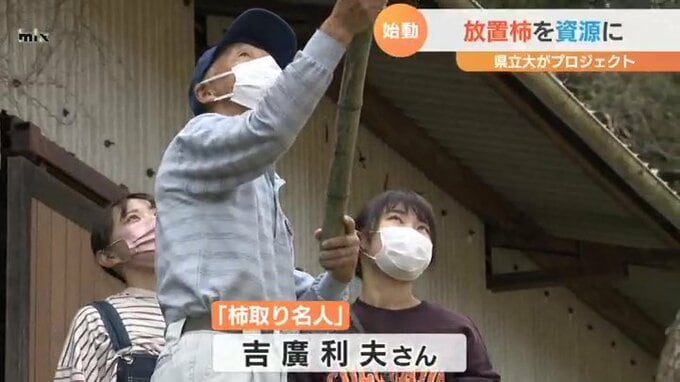

地元の柿取り名人・吉廣利夫さんに教えを請いながらの収穫ですが、多くの学生にとっては初めての経験。高枝切りばさみや竹の先を割った昔ながらの道具を使って悪戦苦闘しながら収穫しました。

学生

「思ったより力がいるなと思って、あした筋肉痛になりそうです。こういう重労働の末においしい柿が食べられるんだと思うと、感慨深いですね」

たくさん収穫されましたがそれは、地域の高齢化が深刻であることの裏返しでもあります。

柿取り名人・吉廣利夫さん

「若い人がいないので、地域自体の管理が非常に難しい、維持が難しいって事ですね。その中の1つが放置柿」

学生たちにとっては楽しい作業だったようです。

山口県立大学 地域文化創造論研究室 斉藤理教授

「きょうは、収穫してものすごい盛り上がりましたよね。この楽しいっていうね、これをまず実感として多くの人に味わって欲しい」

高齢化が進む地域に柿で活気を・・・プロジェクトがスタートしました。