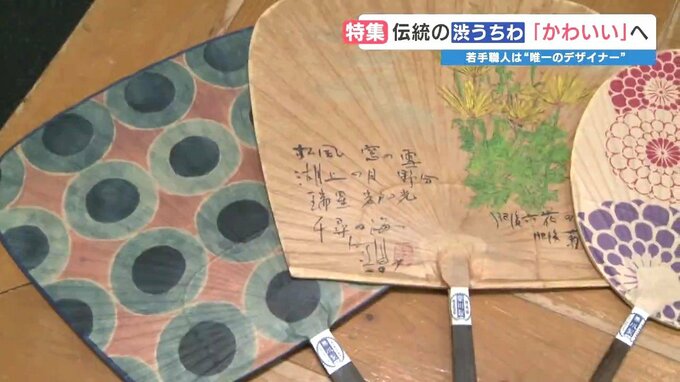

「来民渋うちわ」は江戸時代初期から受け継がれる熊本県の伝統工芸品です。うちわの骨となる竹は山鹿市でとれたもので、数日間、水につけて特有のしなりを持たせます。

渋うちわ職人33年目 下河広介さん(62)「使うのは真竹の5年ものぐらいです。若すぎても年取り過ぎてもだめ」

20を超えるすべての工程が手作業で、最後の工程は「渋うちわ」最大の特徴である渋柿の汁を和紙に塗る「渋引き」です。和紙に温かみを与え、防虫・防腐効果も高いと言われています。

観光客「かわいいね。金魚の柄もある。今風でもありつつ、おしゃれで可愛い」

山鹿市民「色合いがかわいいなと思って、プレゼント用にしました」

お土産としても人気を集めていて、現在は繁忙期を迎えています。

従業員「今週は最高に忙しい週です」

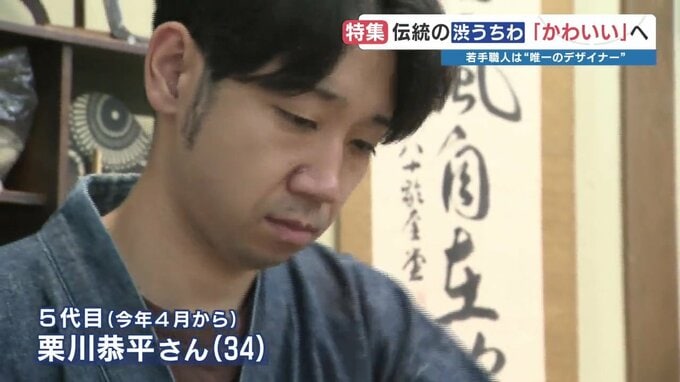

明治22年(1889年)創業の栗川商店を取り仕切るのは、5代目の栗川恭平さん(34)です。この春、先代から工房を任されました。

栗川恭平さん「来週までに全部作らないとなんですよね。450本」

贈答品としての注文が増えるこの時期、10人の職人が日々うちわ作りに励んでいます。

栗川さん「昔は年間600万本。この地域だけで作られていましたが、今はもう4万から5万本くらいじゃないですかね」

生産のピークは昭和初期で、村の人口約6000人のうち約1200人が渋うちわの生産に携わっていたとも言われています。しかし今、渋うちわを製造しているのは栗川商店ともう1軒だけです。

栗川さんは「たくさんの人に魅力を届けることが5代目の使命」と語ります。そんな栗林さんが期待を寄せる若手職人がいます。