日本時間の6月24日未明、アメリカがイラン国内の核施設を攻撃したことに対する報復措置として、イランはカタールにある米軍基地を攻撃。緊張が一気に高まったと思われましたが、そのわずか約6時間後、トランプ大統領が自身のSNSで「イスラエルとイランが停戦で合意した」と発表しました。

“突然の停戦合意”の背景には何があったのか?日本の物価にも直結する中東情勢について、専門家らの見解をもとにお伝えします。

◎池滝和秀:中東ジャーナリスト

◎木内登英:野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト

◎野神隆之:エネルギー・金属鉱物資源機構 首席エコノミスト

これまでの経緯をおさらい

そもそも、イスラエルとイランの紛争のきっかけは、2年前にイスラム組織ハマス(ガザ地区を実効支配するパレスチナ暫定自治区の武装組織)がイスラエルを奇襲攻撃したことです。歴史的に長く対立しているイスラエルとパレスチナ。これを発端に、イスラエルとハマスの戦いが始まりました。

イスラエルの背後ではアメリカが軍事支援を行い、一方のハマス側はイランが実質的に支援をしています。

イスラエルの支援を行うアメリカが、ハマスやその仲間であるヒズボラ(レバノンを拠点とする武装組織)、フーシ派(イエメンを拠点とする武装組織)を攻撃し、イランの勢力が弱まっている今がチャンスだと考えたのがイスラエル。反米・反イスラエルを掲げるイランへの攻撃を始めます。

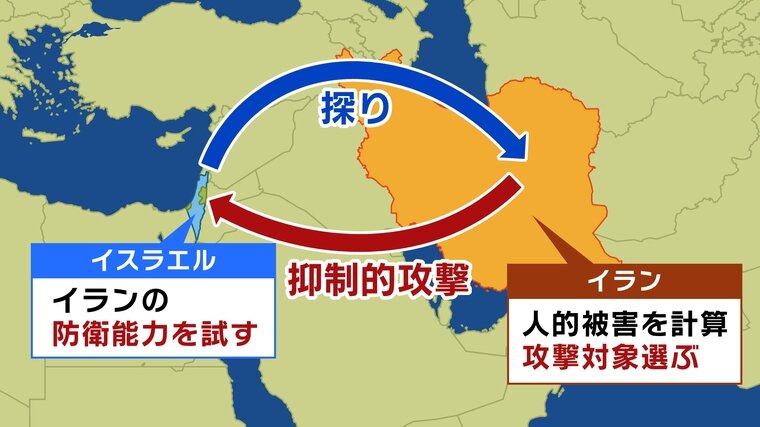

とはいってもイランは大きな国。これまではイスラエルは、“ミサイルを飛ばしたらどれぐらい迎撃できるのか”など、イランの防衛能力を試すような、探りながらの攻撃をしていました。対するイランの反撃も大ダメージを本気で与えるようなものではなく抑制的。様子見同士の攻撃が数か月間、続いていました。

そうした中、イランの核関連施設を含む数十か所の軍事施設へ大規模な攻撃を実施。イラン側も応酬する中、6月22日、アメリカがイランの核施設を攻撃しました。アメリカがイスラエルと共に本気でイランを潰しにかかった、と思った人もいるかもしれませんが、どうやらそうではなさそうです。