新燃岳の今回の噴火について、専門家の見解です。

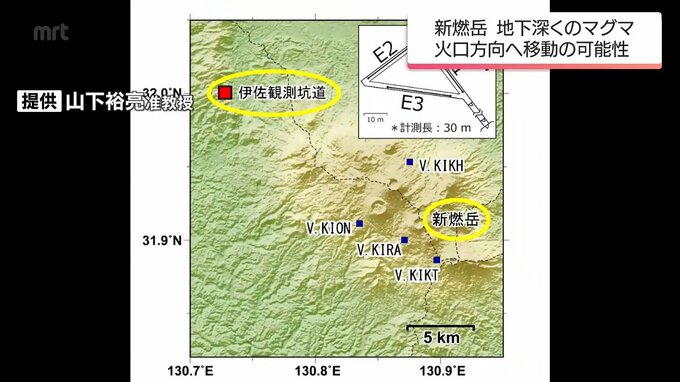

宮崎公立大学の山下裕亮准教授は、新燃岳の地下深くのマグマが火口方向へ移動した可能性があると指摘しています。

この現象は、2017年や18年に噴火した際にも、前兆としてみられたということです。

地震や火山の研究を行う宮崎公立大学地域連携・防災研究センターの山下裕亮准教授。

今回の新燃岳の噴火で、地下深くにあるマグマが移動した可能性があると分析しています。

(宮崎公立大学地域連携・防災研究センター 山下裕亮准教授)

「地下深くのマグマだまりの収縮。少しだが縮んだとみている。小さくなったということは、元々あったものがどこかに出ていったはず。それがどこに出ていったかは現段階では解釈が難しいが、マグマなのか、ガスなのかが山のほうにわずかだが移動した可能性も否定できない」

山下准教授は、京都大学防災研究所が新燃岳の北西およそ18キロに設置した「伊佐観測坑道」の計測データで、地面の伸び縮みを分析。

今回の噴火の際、新燃岳の北西およそ7キロにある「えびの岳」付近の地下にある「マグマだまり」が収縮し、新燃岳の火口方向へマグマやガスなどが移動したと考えています。

同じようなデータの変化は、2017年と18年に噴火が発生した際にも前兆として見られ、山下准教授は今後の変化を注視する必要があると話します。

(宮崎公立大学地域連携・防災研究センター 山下裕亮准教授)

「地下にマグマがたまっていることは事実としてあって、そのマグマがいずれ2018年や2011年の大規模なマグマ噴火に今後至るような可能性があるかどうかは、今後、注意深く見ていく必要がある」

※MRTテレビ「Check!」6月24日(火)放送分から