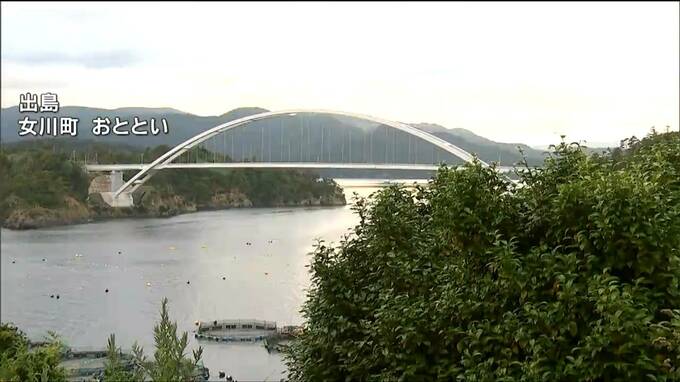

宮城県女川町の離島、出島(いずしま)と本土を結ぶ「出島大橋」が開通してから半年が経ちました。

6月21日に、その出島にある縄文時代の遺跡で、1年で最も昼が長い「夏至」に夕日が沈むのを眺めようというユニークなイベントが開かれました。

6月21日、出島大橋に近い島の高台に、県内外から約40人が集まりました。

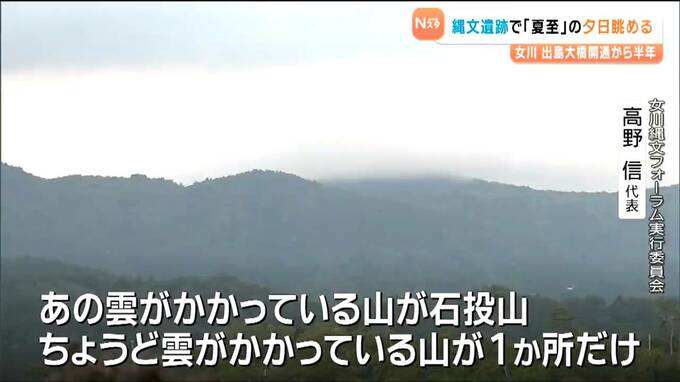

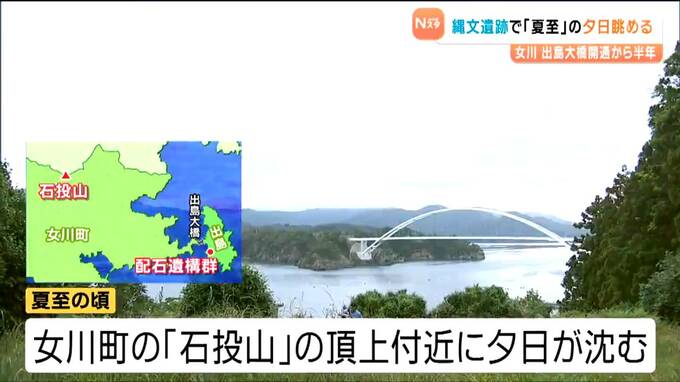

「夏至」に合わせて、標高約450メートルの山に沈む夕日を眺めようというのです。

女川縄文フォーラム実行委員会 高野信代表:

「あの雲がかかっている山が石投山(いしなげざん)。ちょうど雲がかかっている山が1か所だけです」

夕日を望む場所は、島のほぼ中央に位置する「出島遺跡」内の「配石遺構群(はいせき・いこうぐん)」です。

大小さまざまな岩が、円形上の盛り土に並ぶ不思議な場所で、周辺では縄文貝塚や土器が多数出土していることから、イベントを企画した町民団体は、縄文人が並べたのではと推測しています。

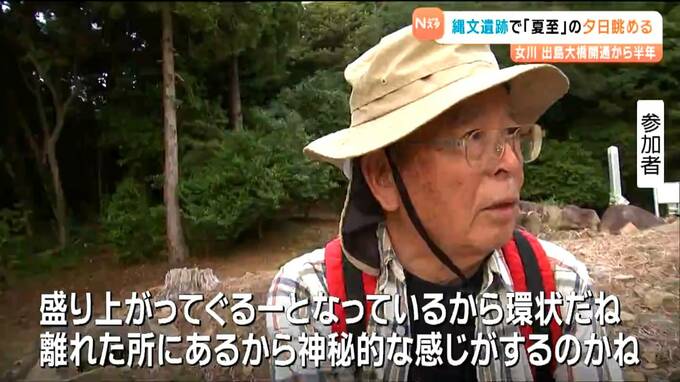

参加者:

「盛り上がってぐるーとなっているから環状だね。離れたところにあるから神秘的な感じがするのかね」

「(この場所は)祈る気持ちなのかなと思ってみたりしている。出島にこういうものがあるとは全然知らなかった」

この配石遺構群、「天文台」のような役割があったのではないかとも考えられています。

「夏至」の頃になると、町内の「石投山」の頂上付近に夕日が沈むことから、そうした現象を通して、縄文人は季節の移り変わりを感じていたのではないかというのです。

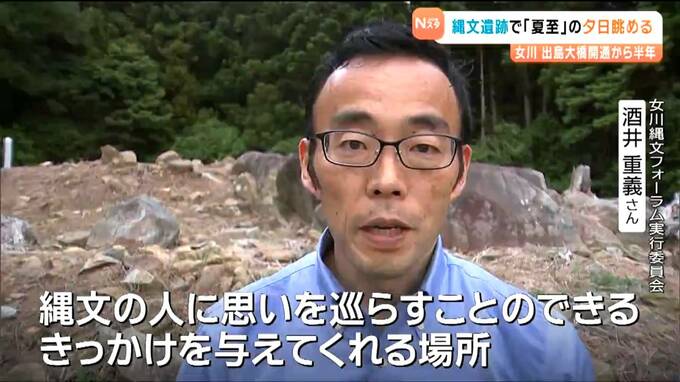

女川縄文フォーラム実行委員会 酒井重義さん:

「縄文の人に思いを巡らすことのできるきっかけを与えてくれる場所。その場所に2024年12月に橋が架かったことで来られるようになったので、いろいろな人に知ってもらって縄文を考えるきっかけに」

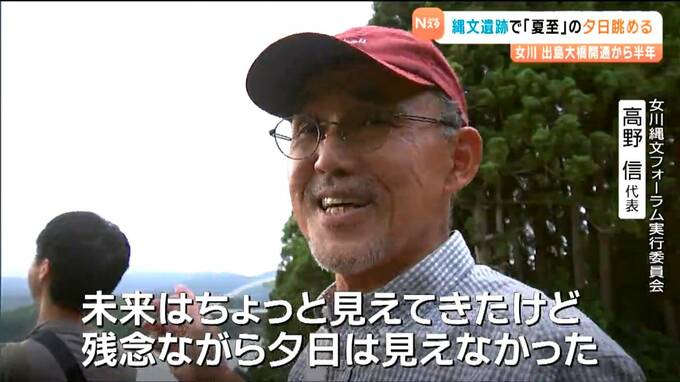

そして夕日が沈む午後6時40分過ぎ。

夕日は見えず、あいにく雲が低く垂れこめ、山の頂上も夕日も見えませんでした。

女川縄文フォーラム実行委員会 高野信代表:

「未来はちょっと見えてきたけど、残念ながら夕日は見えなかった。みんなが気軽に立ち寄れてロマンに浸れるような場所になれれば」

出島大橋の開通から半年。新たな観光資源として、縄文遺跡の活用が探られています。

取材の日は、夕日が見えませんでしたが、22日には夕日が見えました。あの場所からこのような夕日が見えます。

出島遺跡は、1960年から70年代にかけて、小牛田農林高校の教諭や生徒が発掘調査を実施しただけで、その後、詳しい調査は行われていないということです。

イベントを企画した団体は、遺跡の調査と保存、活用を求める署名活動を行い、町に陳情書を提出したい考えです。