創薬にも使える!? iPS医療の実用化の現在地

最後に、iPS医療の実用化は今どこまで進んでいるのか、3つの例を挙げてご紹介します。

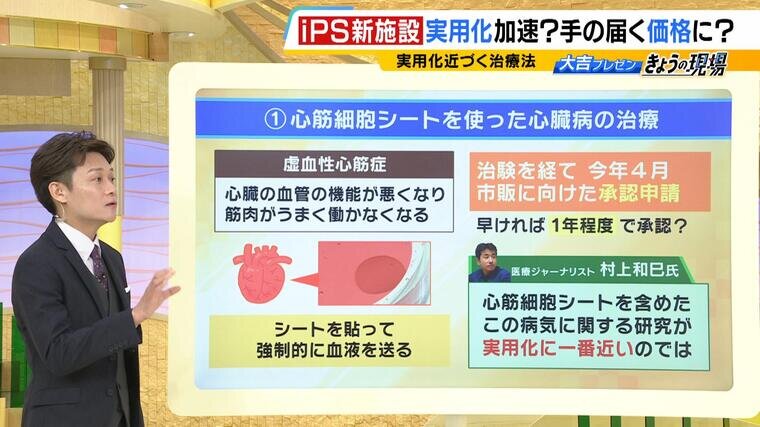

▼心筋細胞シートを使った心臓病の治療

心臓の血管の機能が悪くなり筋肉がうまく働かなくなる『虚血性心筋症』に対して、心臓に“シート”を貼って強制的に血液を送るという治療法があります。これは、治験を経て今年4月に市販に向けた承認申請を行ったということで、早ければ1年程度で承認される可能性があるそうです。村上氏は「心筋細胞シートを含めたこの病気に関する研究が、実用化に一番近いのでは」と言います。

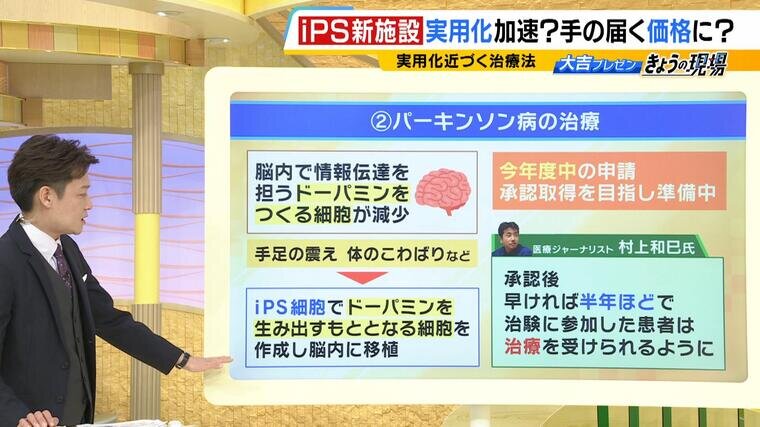

▼パーキンソン病の治療

脳内で情報伝達を担うドーパミンをつくる細胞が減少し、手足の震え・体のこわばりなどが出る病気『パーキンソン病』に対し、iPS細胞でドーパミンを生み出すもととなる細胞を作成し脳内に移植するという治療法があります。これは、今年度中の申請、承認取得を目指し準備中ということです。村上氏は「承認後、早ければ半年ほどで治験に参加した患者は治療を受けられるようになる」と言います。

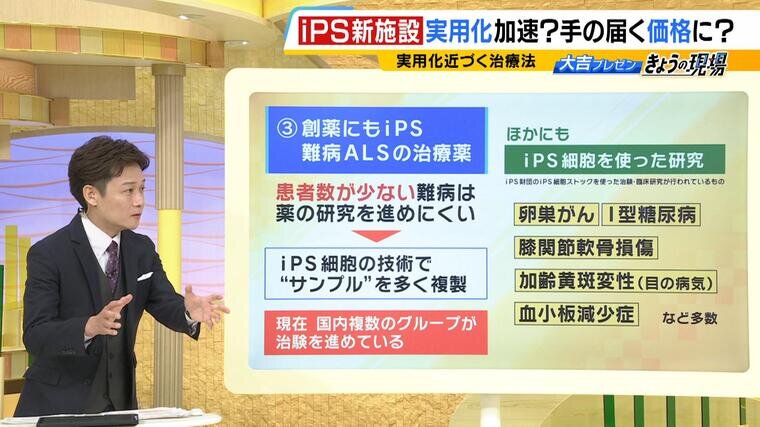

▼創薬にもiPS 難病ALSの治療薬

患者数が少ない難病は薬の研究を進めにくいとされていますが、iPS細胞の技術を用いて“サンプル”を多く複製できるそうで、現在国内複数のグループが治験を進めているということです。

ほかにも、卵巣がん・Ⅰ型糖尿病・膝関節軟骨損傷・加齢黄斑変性(目の病気)・血小板減少症など、iPS細胞を使った研究(iPS財団のiPS細胞ストックを使った治験・臨床研究が行われているもの)が数多く行われています。

今現在、治りにくいとされている病気、あるいは、治療に多額のお金がかかる病気が今後治るようになるのか。興味のある方は、「Yanai my iPS製作所」で検索してみてはいかがでしょうか。