6月20日、大阪・中之島にオープンした「Yanai my iPS製作所」。患者本人のiPS細胞を製造し、再生医療での活用を目指す施設で、ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長と京都大学・山中伸弥教授が会見を行いました。コストや製造期間などこれまでの課題を改善し、iPS細胞の実用化を加速させる存在になるのではと期待されています。

山中教授がiPS細胞の作製に成功してから来年で20年…iPS細胞の未来とは? 医療ジャーナリスト・村上和巳氏の見解も交えて深掘りします。

「分化誘導が一番難しい」iPS実用化のハードル

iPS細胞(人工多能性幹細胞)とは、さまざまな組織の細胞になれて、ほぼ無限に増殖するという特徴を持つ細胞です。2006年、京都大学・山中伸弥教授が作製に成功し、山中教授は2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

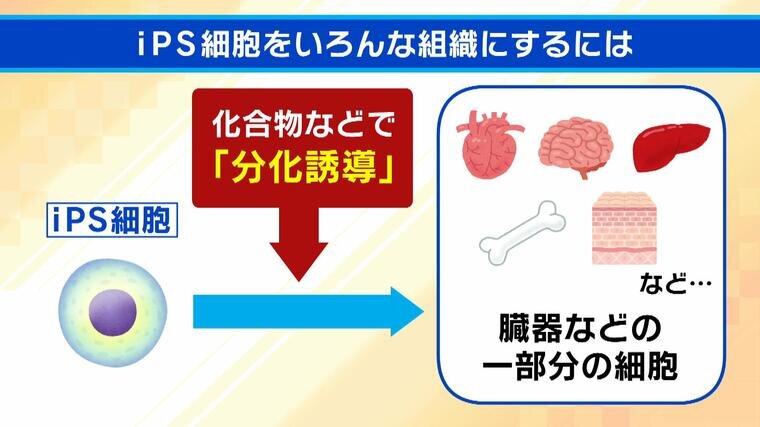

皮膚・血液などの体細胞に特定の遺伝子を導入し、それを培養するとiPS細胞ができますが、そこから臓器などの一部分の細胞に変化させるには、化合物などを用いた「分化誘導」というプロセスが必要だということです。

その「分化誘導が一番難しい」と語るのは、医療ジャーナリストの村上和巳氏です。未解明の部分が多く研究は手探りで、まだ臓器そのものではなく一部分の細胞のみで実現しているということです。