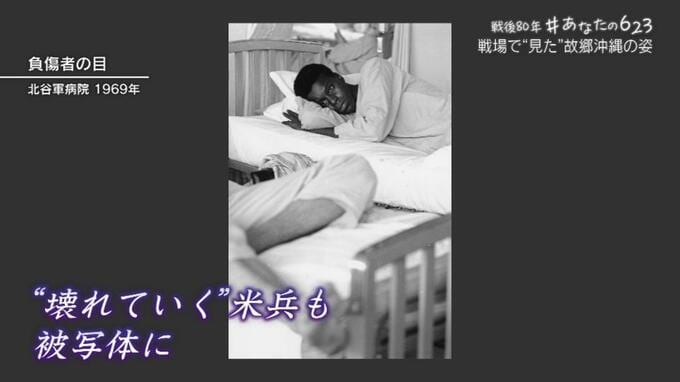

ベッドに横たわり一点を見つめる兵士 戦争で"壊れていく姿"

石川さんは、”壊れていく”米兵も撮影しました。

「アメリカ人は非常にフランクで、私は好きなんですよ。だけど兵士となって敵地を攻撃するとなると、もう爆弾は落とすし、大砲は撃ち込むし、人が変わりますよ。人が変わるということを、戦場をずっと見ていて、本当につくづく分かりました」

40代でフリーのカメラマンとなった石川さん。復興の歩みを進めるベトナム、そして故郷・沖縄を撮り続けています。

「最初に私が沖縄で基地反対運動を取材したのは、1969年2月、直接嘉手納基地からベトナム爆撃にB-52が飛んでいましたよ。10万人が集まって、嘉手納基地を囲んでデモをしようというときだった。基地への抗議は、それからずっと今まで続いていて、僕が辺野古に行ったのは1997年ですかね。最初にテント村ができて今日まで、ずっと続いて、これからも続きますよ」

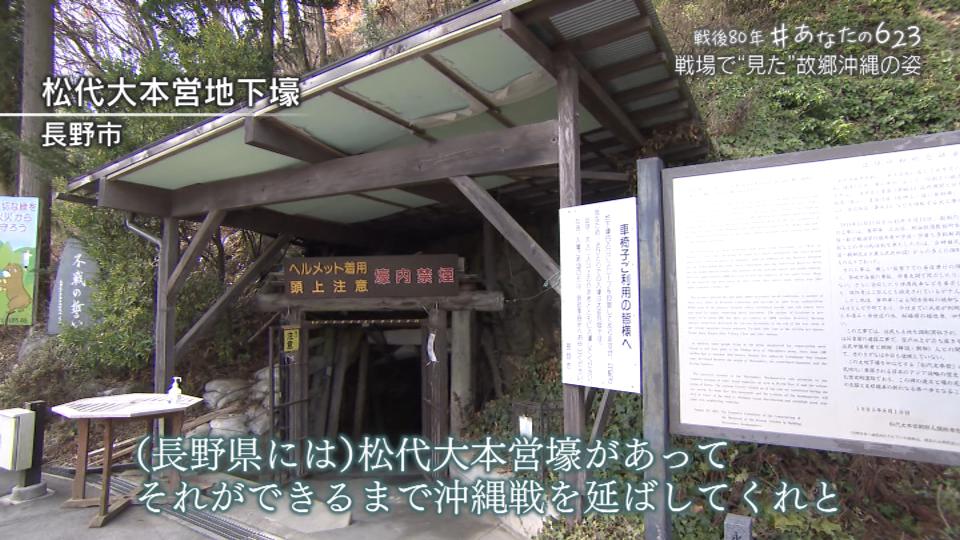

-戦後80年、文洋さんにとっての慰霊の日は?

「長野県には松代大本営壕があって、それができるまで、沖縄戦を延ばしてくれと大本営も、皇室も全部移す用意をしたわけ。本土の大本営からはよくやったと言われているわけですよ。そういう沖縄の戦争の歴史が慰霊の日になると、一度によみがえってくるんですね。慰霊の日は、沖縄のことを特別に考える日だと思っています」

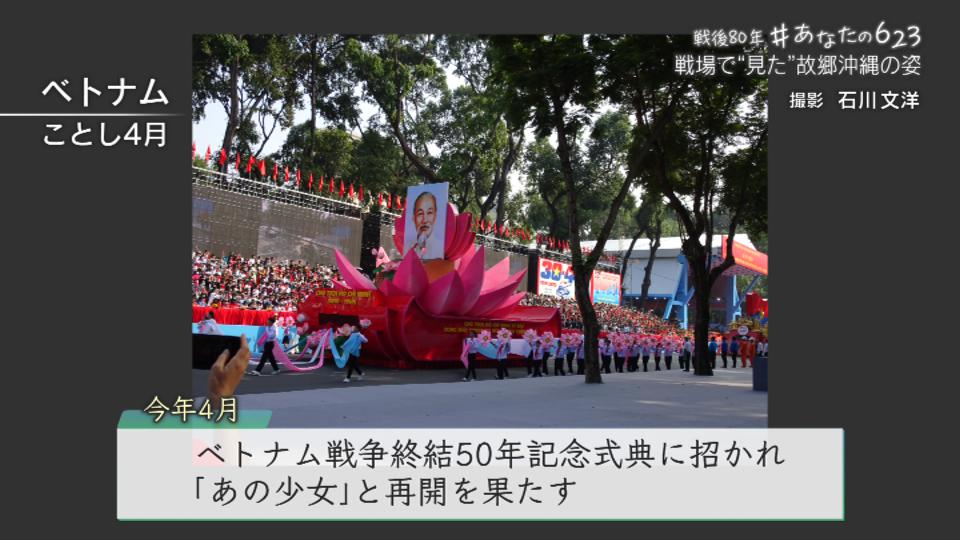

今年4月、ベトナム戦争終結50年記念式典が開かれました。石川さんは現地に招かれ、「あの少女」と再会。あの日、戦争を見つめていた少女は、68歳になっていました。命をつなぎ、その傍らには孫がいました。

▼報道カメラマン 石川文洋さん(87)

「命をつなげずに死んでいった。沖縄戦のときにも死んでいった人はたくさんいるし、ベトナム戦争でもたくさんいると思うんです。『命をつなげた』という明るいニュースとして、村の人に会いたいです」

87歳を迎えた今年、石川さんは新たな本の執筆に励んでいます。

「ベトナム爆撃に嘉手納基地から直接飛び立ったこと、分からない人が多い。そういう人たちに沖縄の歴史として残しておこうと。沖縄のことも、これから写真をまとめて書きます」