石破総理大臣は、13日、来月に予定される参議院選挙の自民党の公約に、全国民を対象とした現金給付を盛り込むことを表明しました。支給額は1人2万円で、具体的な検討を進めるよう党幹部に指示しました。現金給付は減税に比べて実施までの時間は短く済みますが、貯蓄にまわる率も高く、少額の給付では、効果も限定的です。

給付コストに見合う額なのか

与党の給付金案を聞いて、まず感じたのは、言葉は悪いですが、給付コストを考えると、「しょぼい」ということです。もちろん、仮に1人2万円を受け取れるのであれば、物価高の中で有難いことに違いはありません。ただ、2020年のコロナ禍での特別給付金が1人10万円、2024年の岸田内閣が実施した定額減税が1人4万円だったことを考えると、規模感としては、小さい印象は否めません。

マイナカード紐づけで直接、口座に振り込める対象者も増えてはいるものの、なお、自治体への申請が必要な人、現金を手渡す必要のある人も数多くいて、そのために自治体が割かなければならない人や手間は相当なコストになります。過去の例では、給付金の場合、半分以上は貯蓄に回っており、コストの割に需要押し上げの効果も小さいと言えるでしょう。

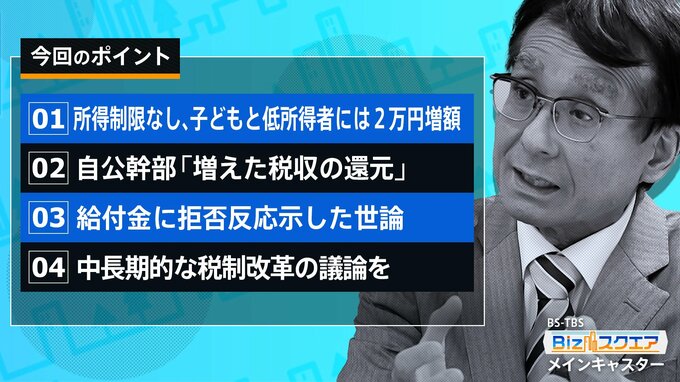

所得制限なし、子どもと低所得者には2万円増額

しかも、与党案では給付に所得制限は設けず、すべての国民に支給する一方、子どもと低所得層である住民税非課税世帯には、さらに2万円増額支給するということです。バラマキ批判を回避するためなのでしょうが、この点も理解に苦しみます。

所得制限を設けないのは、支給の手間を簡略化するためだそうですが、低所得者に手厚く支給するのは簡略化と矛盾します。低所得者に手厚くする必要があると言うのであれば、給付金の目的は、物価高で苦しむ人への生活支援金という位置づけになるはずです。そうであれば、富裕層に生活支援金は必要ないはずです。岸田内閣の定額減税では年収2000万円以上の人は減税対象から外しました。

また、繰り返し指摘されていることですが、住民税非課税世帯の4分の3は65歳以上の高齢者です。生活を年金に頼る方には賃上げの恩恵がないので、生活がひと際、圧迫されていると言えますが、高齢者の中には、フローの所得は低いけれど、それなりの資産がある方も含まれています。「本当に生活に困っている人」を特定することがなかなか難しいので、常に、「困っている人」=低所得者=住民税非課税世帯という括りで、支給が行われるのですが、仮に、この括りにだけ、支給額を倍増するとなると、疑問が残ります。

自公幹部「増えた税収の還元」

私が最も解せないのは、自民・公明両党の幹部が、「税収が増えた分をお返しする」と、給付の理屈を説明していることです。今回の現金給付の目的は「税収の還元」なのか、物価高対策としての「生活支援」なのか、そもそも曖昧で、参議院選挙を前に野党の減税要求をかわすための、急造策であることを浮き彫りにしています。

給付金が「税収の還元」と言うのなら、まず税金を払っている人に、「減税」と言う手段で還元すべきですし、税収が上振れしたら、必ず、還元しなければならないわけでもありません。給付金を支給するのであれば、やはり、物価高での生活支援であることを明確にした上で、所得制限を設け、一律支給額とすることが望ましいのではないでしょうか。