需要・供給の把握が難しいワケ

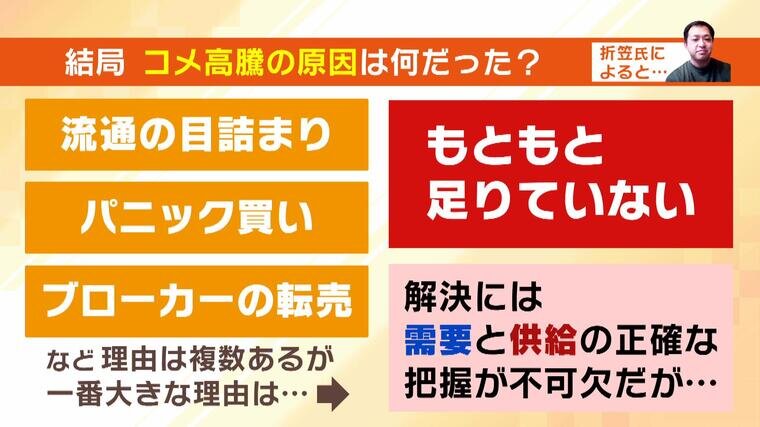

結局のところ、コメ高騰の原因は何なのか…。江藤拓前農水大臣が指摘した「流通の目詰まり」か、あるいは消費者による「パニック買い」、「ブローカーの転売」など理由は複数考えられますが、一番の大きな理由はコメが「もともと足りていない」ことだと折笠氏は指摘します。これを解決するには需要・供給を正確に把握しなければなりませんが、いくつか課題があるようです。

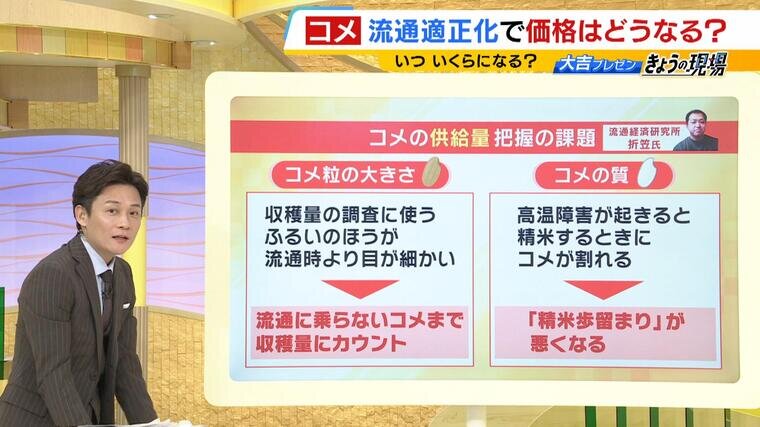

まず、供給量の把握の課題として折笠氏が指摘するのが、コメ粒の大きさです。作ったコメを流通させるか否かを決める際にそれぞれの農家が使う“ふるい”があるそうですが、これに比べて、収穫量を調査する際に国が使う“ふるい”の方が目が細かく、その結果、流通にのらないコメまで収穫量にカウントされているということです。また、コメに“高温障害”が起きた場合、精米時に米が割れて「精米歩留まり」が悪くなり、白米のかさが減ってしまうという問題もあるようです。

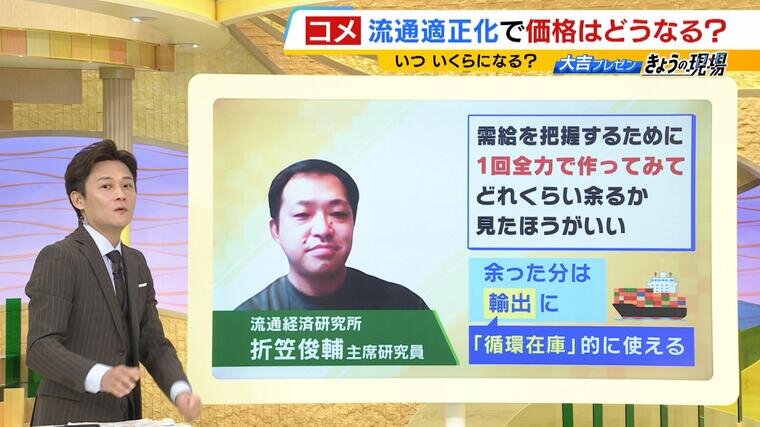

一方、需要量の把握も難しいといいます。コメの需要見通しを国は「1人・1年あたりの消費量×総人口」で計算していて、インバウンドの消費などは考慮されていません。こうした課題に折笠氏は「需給を把握するために1回全力で作ってみて、どれくらい余るか見た方がいい」と提言。余った分は輸出に回し、「循環在庫」的に使えるのではと述べています。