6月5日に開かれたコメ政策に関する関係閣僚会議の初会合。小泉進次郎農林水産大臣は会合後、「コメの流通は非常に複雑でよく見えない部分もある」「今までの流通のすべてを総ざらいして、あり方をみていくという方向性が不可欠ではないか」と述べました。

コメの価格高騰の要因の1つとして“流通の不透明さ”をあげた小泉大臣。そもそも、コメはどのような過程を経て消費者まで届いているのか、問題はどこにあるのか…。意外と知られていないコメ流通の現状を、流通経済研究所・折笠俊輔主席研究員の見解も交えてお伝えします。

【流通が“不透明”な理由1】JAの集荷率減→「見えないコメ」が増加

小泉大臣が「非常に複雑でよく見えない部分もある」と語ったコメの流通。一般的に言われているのは、「生産者→集荷業者(JAなど)→卸売業者→小売店」というルートで、この中で“不透明”と指摘されているのが、「集荷業者」の部分です。小泉大臣は5日、「(JA)全農に対する集荷が落ちて(中略)農水省でもなかなかデータがない。詳細がわからない状況」とコメントしました。

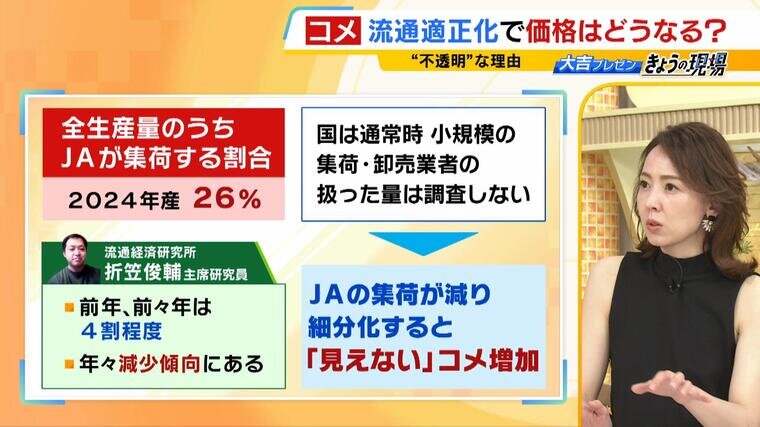

なぜJAの集荷が減少すると流通が不透明になるのか。2024年産のデータを見ると、全生産量のうちJAが集荷する割合は26%。流通経済研究所の折笠俊輔主席研究員によりますと、「前年・前々年は4割程度」でしたが「年々減少傾向にある」ということです。

その理由として折笠氏は、昔は家族経営・兼業などの小規模農家が多く、身近なJAにまとめて買ってもらう人が多かったものの、今は農業法人など大規模農家が増加し、JA以外にも“高く買ってもらえるところ”に売る人が増えたという点を挙げています。また、農家が飲食チェーンなどに営業し、直接販売するという動きも出ているようです。

そして国は通常時、小規模の集荷・卸売業者が扱ったコメの量は調査しません。その結果、JAの集荷が減って集荷先が“細分化”している昨今では、コメがどれだけ売れているのか、どれだけ余っているのかを国が把握できない、いわば「見えないコメ」が増加しているということです。