“厚生年金からの流用”という批判もある“基礎年金の底上げ”。年金改革法案をめぐり、自民党、公明党の与党と、立憲民主党が修正案について合意しました。

高齢者を支える現役世代は「神輿」から「肩車」へ

私たちの年金はどうなるのでしょうか。

年金制度とは、働く世代が保険料を出し合って、リタイアした高齢者を支える仕組みです。何人の現役世代で何人の高齢者を支えているのか、年齢構成で単純計算すると、1960年は「神輿」のように10人以上で1人を支えていました。

ところが少子高齢化が進んだ2005年には、3人で支える「騎馬戦型」となり、現在は2人に。そして25年後の2050年には、ほぼ1人で支える「肩車型」になっていきます。

働く高齢者も昔より増えてはいますが、このままでは年金がピンチなのです。

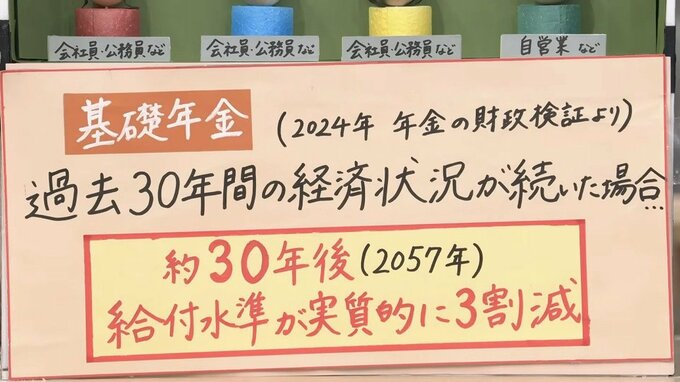

約30年後、基礎年金の給付水準は3割減る?

年金制度を持続可能にしていくため、これまでも保険料を徐々に上げたり、年金をもらい始める年齢を原則として60歳から65歳に引き上げたり、もらえる年金を実質的に減らす仕組みを導入したりしてきました。

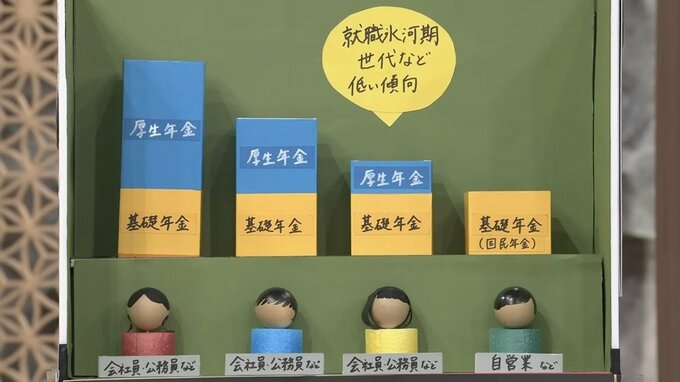

私たちが受け取る年金は、2階建ての構造になっています。1階部分は、国民の全員が受け取る「基礎年金」。2階部分は、会社員などが受け取る「厚生年金」です。

「基礎年金」は全員定額ですが、「厚生年金」は給与の額によって変わります。現役時代に得た給与が多いほど、保険料を多く支払っているので、年金としてもらえる額も手厚くなります。

「就職氷河期世代」で非正規として働く期間が長かった人たちなどは低くなり、国民年金保険料だけを支払っている自営業の人たちには、この部分はありません。

こうしたなか、2024年、年金の将来の見通しが発表。財政検証によると、「基礎年金」については、約30年後の2057年には給付水準が実質的に3割減るとの見通しも示されました。基礎年金の割合が大きい人たちにとっては、大打撃となるのです。