能登半島地震以降、長引く仮設住宅での生活で懸念されているのが、被災者の健康や心のケアです。

石川県奥能登地区では、被災者のよりどころとなるサポート拠点が続々と完成しています。

地域に根差した復興拠点のあり方を取材しました。

カラオケを楽しみに住民が集まるのは、2025年2月、石川県珠洲市宝立町に開設された「長寿園ふれあいセンター」です。

長寿会・高堂泰孝参事「仮設住宅は知らない地域から知らない方々が集まるということで、孤独死とかの予防を考えまして、そういった方々をなくすための交流できる施設も一緒に整備できないかというところで相談事業と交流事業の施設の整備を行った」

地震によって、人々が気軽に集まれる場所が減ったことや、仮設住宅への入居で隣近所との付き合いが疎遠になったことなどによる被災者の孤立が危惧されています。

住民が集い、生活の相談などを気軽にできる場を作るため、珠洲市と輪島市には、2025年5月現在、3か所のサポート拠点が開設されています。

中でも、いち早く開設したのが珠洲市宝立町の長寿園ふれあいセンターです。

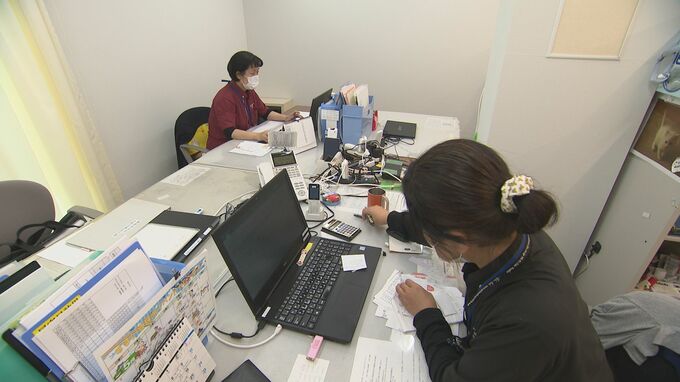

長寿園ふれあいセンターでは、被災者がいつでも困りごとなどを相談できるようにと、ケアマネージャーや社会福祉士らが常駐しています。

長寿園居宅サービスセンター・源玉枝さん「普段から知った方に相談できるっていうのは普段の様子も伝えやすいし、そういったところでは良いのかなとは思います。なかなか市役所とか行くのにも交通手段とかも限られてますので、そういった意味では徒歩圏内にあるというのはこの仮設住宅に生活される方にとってはすごい強みになるんではないかなとは思います」

少しでも仮設住宅から出て交流を持ってもらおうと、長寿園ふれあいセンターに設置されているのが、誰でも利用できるカフェスペースです。

運営する長寿園では、イベントを定期的に開催することによって住民が集う機会を作り、施設を身近に感じてもらう取り組みなども行っています。

利用者「仮設住宅にいるからね、近いし、そういう風な集まる機会が少しでもあれば、何かイベントがあればということで来させていただきます。」

「こうしてみんなと、一人でいるんじゃなくて、集うこと。取りとめのないことをお話することがとても楽しい」

また、地震後、子どもたちの遊べる場所が大幅に減ってしまったことから、敷地内の多目的広場には遊具を設置しました。

放課後になると毎日響く子どもたちの声が、利用者に元気を与えてくれます。

また、天候を気にせず体力作りができるようにと隣接する施設内の一部を改装してトレーニング器具を設置しました。

住民の健康増進にも役立っています。

長寿会・高堂泰孝参事「住民の方々と施設と一体となった運営の仕方が今後課題でもありますし、そういった取り組みをしていくことで、気軽に住民の方が参加していただけるような参加型施設って言ったら言い方合ってるか分かりませんけど、そういった形で気軽に住民の方々で運営して施設と一体となって運営できるような施設になってほしいなというのがうちの理事長の方針でもありますし、法人としてもそのような形で進めたいなという風に考えてます」

2025年4月、輪島市のマリンタウン第1団地に開設した「コミセンマリンタウン BASE」。

集会が行えるスペースに加え、食堂や銭湯が併設された複合的な施設で、輪島市内の仮設住宅に住む人は銭湯を無料で利用できます。

仮説住宅の住人「やっぱり仮設住宅の風呂よりは脚伸ばせるし、シャワーも勢い良く出るし、良いと思う。お風呂って結構知らない人と喋る。なんか着替えながら。ずっと脱衣所で喋ってる。」

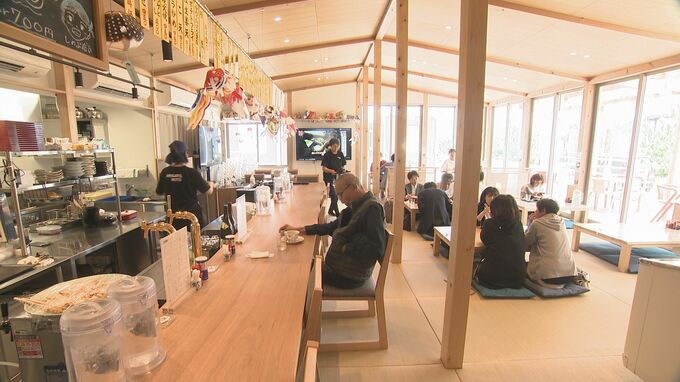

「コミセンマリンタウン BASE」の食堂は、仮設住宅の住人の雇用の確保も目的としています。

働く場所ができるとともに被災地では未だ営業再開できる飲食店が少ないこともあり、連日100人近い客が訪れ、賑わいを見せています。

食堂利用者「とってもキレイだし、料理美味しかったです」

「こういう賑わいのある場所っていうか、集まれる場所があるっていうのは良いなぁと思いますし、あとやっぱり気軽に来れる場所って今なかなか少ないので、すごくありがたいなと思います」

コミ食堂・白崎しのぶ店長「お互いに助かってると思ってます。私たちも人手も欲しいですし、仮設住宅に住まれる方、お仕事なくした方、火事で燃えてなくなった方、そういう方もやっぱり仕事は欲しいので、みんな喜んでいただけてるかなと思ってます」

輪島KABULET・寺田誠施設長「仮設住宅の敷地内でこういったコミセンができたっていうのは日本の災害史上初めてなんですね。そういう中で近くにこういった人が関わる機能があるっていうのは非常に皆さん喜んでいただいてますね。お風呂も含めて」

「コミセンマリンタウン BASE」はかつて避難所として利用されていた場所で、当時から被災者を見守ってきたJOCA(青年海外協力協会)の活動拠点としても利用されています。

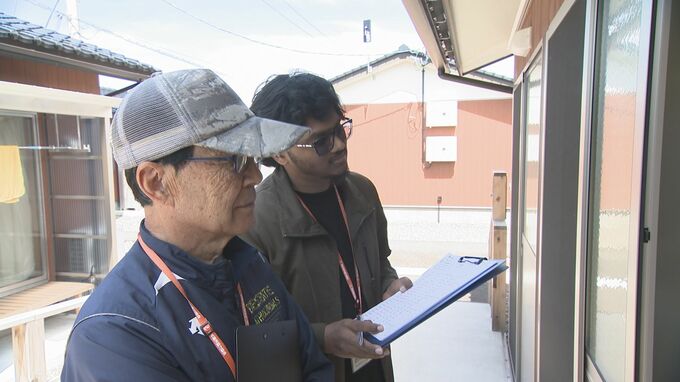

仮設住宅の住人が「生活基盤のある金沢の方にするか言うけど、これもなかなかお金がない話やしね」と悩みを話すと、JOCAの職員は「大変ですよね。金沢はちょっと高いしね。いろいろとね」と被災者に寄り添った対応をしていました。

JOCAでは、輪島市からの委託を受け、市内にある3000戸を超える仮設住宅を訪問し、健康面や生活上での困りごとなどを聞く見守り相談支援活動を行っています。

青年海外協力協会・古川正博さん「ご高齢の方が多いということで、なかなか外出を控えられてる方もいらっしゃいますので、我々が足を運ぶことによって、距離が縮まってるのかなとは思います」

仮設住宅に隣接する立地が被災者の気軽な利用を促進しています。

輪島KABULET・寺田誠施設長「仮設住宅から直結していることで、ワンストップなんですよね。すぐに何か困り事があったら、例えば市役所など行政施設に行くということではなくて、コミセンに行けば話を聞いてくれる。コミセンに行けば何とかなるっていうような風に皆さん思っていただけるような立地になってます」

長引く仮設住宅での生活。

入居者の孤立などを防ぐため、各地域に根ざした復興拠点のさらなる整備が求められています。