環境中に排出されるプラスチックごみが劣化などによって、砕かれ小さくなった「マイクロプラスチック」。今、川や海、そして大気中からも検出されています。海で採取されたカタクチイワシの8割の体内からマイクロプラスチックが発見されたほか、人の血液中にも存在していることが明らかに。人体への影響が懸念される中、私たちにできることとは…。

■ヒトの血液中にも…マイクロプラスチックの影響は?

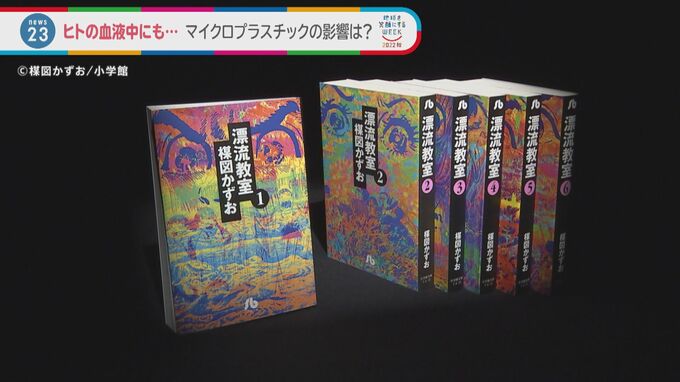

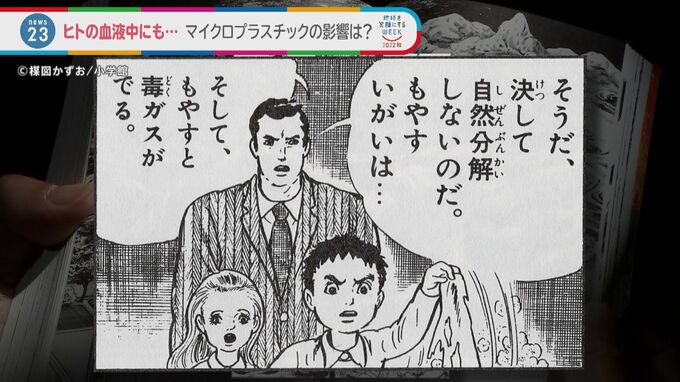

漫画家・楳図かずおさんの「漂流教室」。突如、児童・教師と共に小学校の校舎ごと、未来にタイムスリップしてしまう物語の中で、少年たちは荒廃した大地に花を見つけますが…。

主人公

「わっ!!造花だ!!なんだ!!プラスチックの造花じゃないか!!」

男子児童

「いたるところにビニールやらポリエチレンが…」

教師は言います。

教師

「そうだ、決して自然分解しないのだ。もやすいがいは…」

50年前の作品に描かれたプラスチックのなれの果て。

プラスチックは、劣化などで大きさや形が変わっても自然分解されることはありません。深海からはレジ袋が。30年以上前のチキンハンバーグの袋も見つかっています。

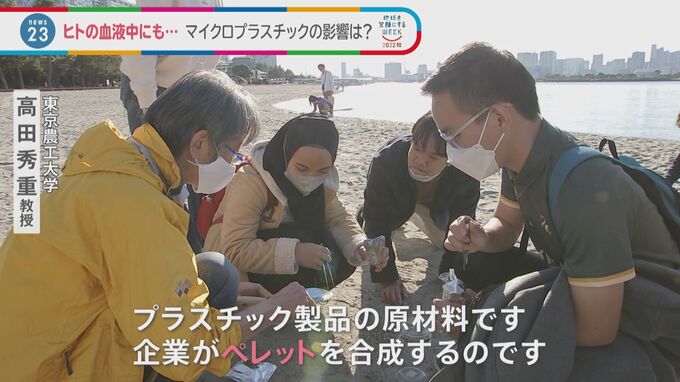

10月下旬、東京都内の海岸に海外からの留学生の姿がありました。留学生たちが砂浜で探しているものは何でしょうか。目をこらして砂浜をよくみると、色がついた小さな粒を確認出来ます。これらはすべて「マイクロプラスチック」と呼ばれるものです。

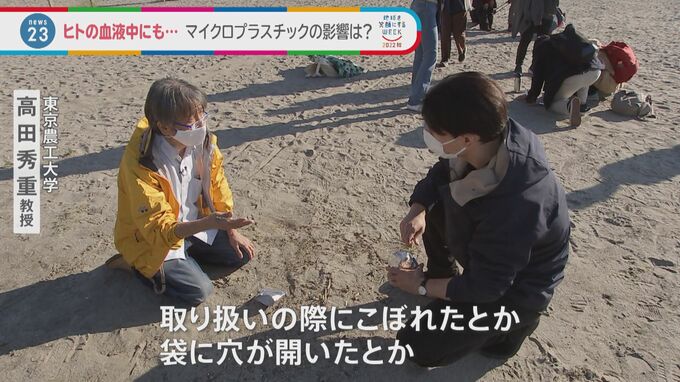

東京農工大学 高田秀重教授

「プラスチック製品の原材料です。企業がペレットを合成するのです」

留学生

「ペレットは輸送中に流れ着いたのでしょうか」

東京農工大学 高田秀重教授

「そうですね、取扱中にこぼしてしまうのです。みんな害があるとは思っていないのです」

高田教授が示しているのは、「レジンペレット」と呼ばれる「マイクロプラスチック」。プラスチックを加工する前の原料です。

国山ハセンキャスター

「これがプラスチックの原料となる。一見すると小石のような」

東京農工大学 高田秀重教授

「取り扱いの際にこぼれたとか袋に穴が開いたとか、国際輸送しているときにコンテナが台風で流れたとか、そういうものが海に流れていく」

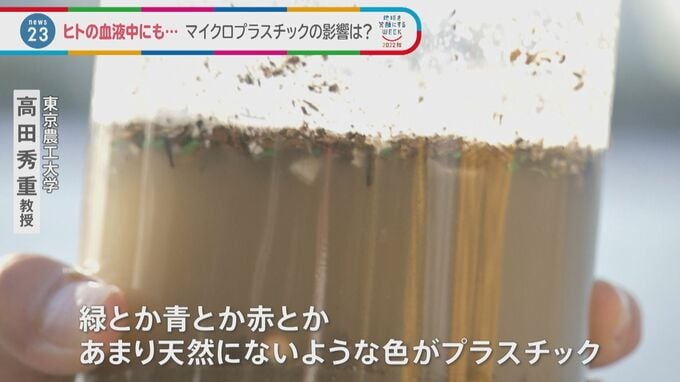

高田教授が簡単な実験を見せてくれました。瓶の中に入れた砂に水を加えよく混ぜます。すると、水より軽い「マイクロプラスチック」が浮いてくるのです。

東京農工大学 高田秀重教授

「緑とか青とか赤とかあまり天然にないような色がプラスチック。浮いてしまうので遠くまで流れてしまう、国を越えて」

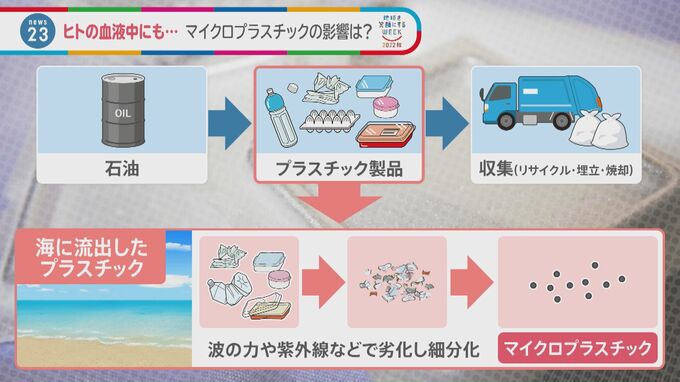

石油から作られたプラスチック製品は、役目を終えると収集され、リサイクルに。その他の多くは埋め立てや焼却されます。しかし、一部のプラスチックごみは海に放出され、波の力や紫外線などで劣化し、少しずつ細かくなります。それが「マイクロプラスチック」です。

国山ハセンキャスター

「溶けたりなくなったりするものではない?」

東京農工大学 高田秀重教授

「ないですね。水に溶けることはないですし、微生物が分解できるものではないので」

留学生の反応は…

インドネシアの留学生

「環境への影響がとても大きいのだと気づいたところです。私の国の方がたくさんあるかもしれません。インドネシアにはたくさんプラスチックがあるから」

「マイクロプラスチック」は、海とは接していない場所からも。

国山ハセンキャスター

「こちらの皇居のお堀の底にある泥からも、マイクロプラスチックが見つかったということなんです」

プラスチックが使われはじめた1950年代の層から「マイクロプラスチック」が発見され、2000年代に入ると量も種類も急激に増加していることがわかりました。

東京農工大学 高田秀重教授

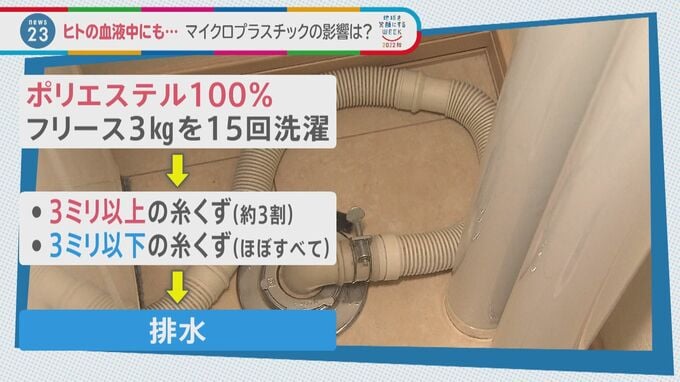

「プラスチック製品自体が砕かれていったものもマイクロプラスチックですし、あと私たちが着ている衣服の中に化学繊維でできたものがありますけど、洗濯くずもマイクロプラスチックになります」

共立女子大学が行った実験によると、ポリエステル100%のフリース3キロを15回洗濯した結果、長さ3ミリ以上の糸くずのおよそ3割と3ミリ以下の糸くずは、洗濯機のフィルターではキャッチ出来ず、排水されていたといいます。

また、数年前まで一部の洗顔フォームや歯磨き粉には、「マイクロビーズ」というポリエチレン製の小さな粒が使われ、そのまま排水されていました。

東京湾の海底の調査では、1960年以降の地層から「マイクロプラスチック」が発見され、新しい地層ほど増える傾向がありました。

小さいが故に生物にも影響があります。

東京農工大学 高田秀重教授

「カタクチイワシの中から出てきたプラスチック」

東京湾で採取した64匹のカタクチイワシのうち、実に8割の体内から「マイクロプラスチック」が見つかりました。