医療、年金、介護…公的支援を必要とする向けのトリセツ

今回は福岡大学の山下慎一教授が書いた「社会保障のトリセツ」という本を紹介します。「トリセツ」は”取扱説明書”を意味する略語です。

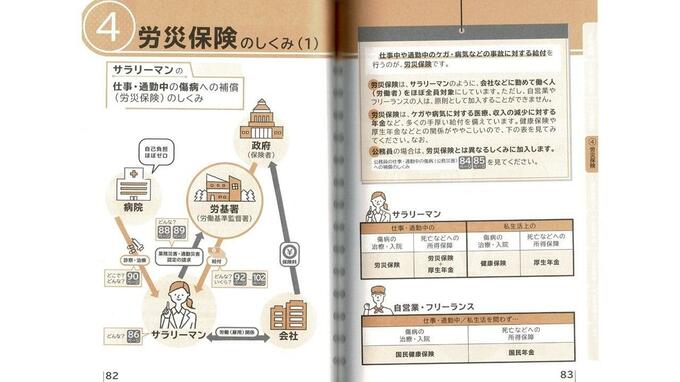

この本は医療、年金、介護、労災、失業、障害、子育て、生活保護など公的支援を必要とする人が、どのような保障、手当、給付金などが受けられるかを解説しています。

仕事ができない、生活費が足りないなどで困っている人が、金銭給付などを申し込みたいと思っても、そもそもどんな種類があるのか、自分が受けられる保障はなにか、どこに相談に行けばいいか、どんな手続きがいるか、などが分からない人も多いと思います。そんな人のために、この本は困りごとに応じ窓口や支援内容を教えてくれます。

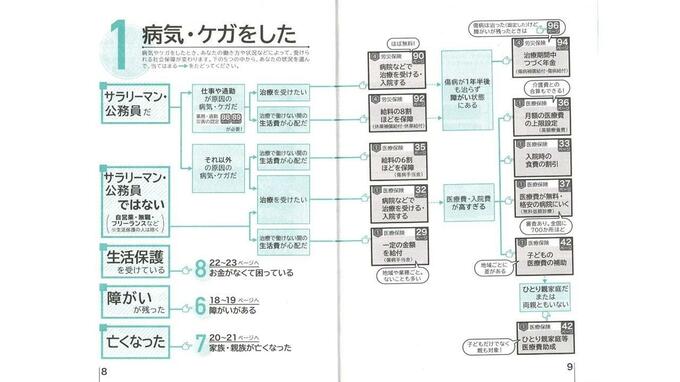

この本の特徴として、最初に「お悩み別フローチャート」というページがあります。

病気・ケガ、介護、お金がないなど、基本の困りごとからスタートし、読む人が当てはまる条件の矢印に沿って進めば、どの支援に該当し、どのページに詳しい説明がある、というゴールにたどりつく、流れで示した図表です。そのフローチャートで、読む人が受けられそうな保障がわかります。

ゴールで示した説明ページは文字が少なく、図解形式で載っていて、長い文章を読むのが苦手な人にもわかりやすく工夫されています。

著者の山下慎一さんは法学の社会保障法専攻ですが、日本の役所では社会保障の申請方法が複雑で、多くの人が難しいと感じると主張しています。

この本は、その難しさを解消するため考えられました。著者の山下慎一教授に、なぜこんな形式にしたか聞きました。

福岡大学法学部教授・山下慎一さん

「家族のことや自分のことで、社会保障を必要とする時があって、でも、その時に仕事など別のことでもう頭がいっぱいで、手続きについて調べるのも大変だみたいになる時があると思うんですね。自分がどういう状況に置かれていて、どんな種類の社会保障を必要としてるか整理して喋れたらもちろんそれがいいんでしょうけど、それができる人は、ほぼいないので、この本を役所の窓口に持って行って『これ自分使えますか?』って言うと、多分窓口の人は『あなたの場合は、これは使えないけど、こっちのページが使えますよ』とか『次までに調べてきてほしいことはこれとこれ』とか、そういうやりとりがあって、そこからコミュニケーションが立ち上がってほしいという思いがあるんですね」

つまり、この本を役所の窓口で開いて見せれば、相談者が最初から説明する労力を減らせるというわけです。

この本の表紙には大きく「困ったときに役所の窓口に持っていく本」と印刷してあり、説明ページを見せると窓口の人が見て理解し申請まで案内してくれる、と薦めています。窓口が違っていたり、対応する保障の種類が違っても、別のページの保障が対応している場合があり、まず「受けたい支援のページを窓口で見せる」ことが大事です。

ちなみに説明ページをデザインしたのは山下さんの妻で、以前、メーカーで商品の取扱説明書をデザインする仕事をしていたそうです。だから本当に「トリセツ」のようなデザインで構成されているのです。

またインターネットのサイトではなく、「本」という形にしたのは、窓口に持ち込め、目次から別の保障にたどりつけたり、付箋を貼ったり、余白にメモできたり、役所の担当者が本を持って別の部署に相談に行けるなど「本」独特の使いやすさを考えて採用したと、山下さんは話していました。

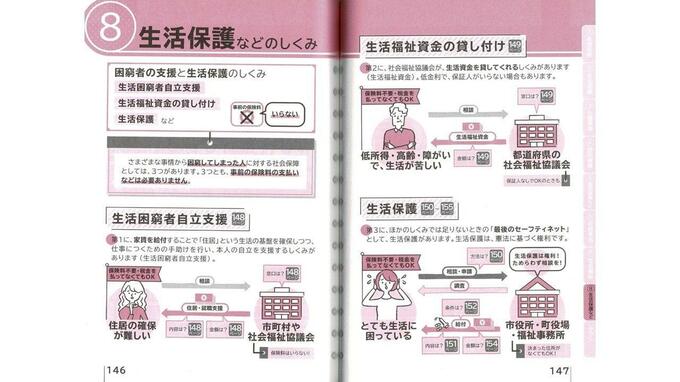

たとえば生活するお金にどうしても困った時は「生活保護などのしくみ」のページを開くと、生活保護の前に「生活困窮社自立支援」や「生活福祉基金貸付」などの保障もあり、それは窓口が地域の社会福祉協議会、生活保護は申請は区市町村の役所や社会福祉事務所と、窓口の違いも詳しく書かれニーズに細かく対応しています。

自分の困りごとに対応したページにしおりをはさんで役所の窓口に持っていき、そこを開いて窓口の担当者に見せれば良いわけです。