1966年(昭和41年)という年は、日本の航空史において「メモリアルイヤー」として記憶されています。ただし最悪の意味で。プロペラ機がジェット機に切り替わる頃だったこの年、たった1年で5機の航空機が墜落したのです。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

最初の悲劇は東京湾

ご存じでしょうか、昭和41年・ひのえうまのこの年、日本では飛行機が5機落ち、376人が犠牲となりました。これは同年世界全体の航空機事故死者の約半数に相当しました。

最初の事故は2月4日、千歳発羽田行き全日空AN60便(B727型機)が東京湾に墜落し、乗客乗員133名全員が死亡しました。

事故の直接原因は不明ですが、機長が計器飛行ルートを放棄して有視界飛行に切り替えたことと、ジェット機への慣れ不足などが指摘されました。

この事故を契機に、ブラックボックスの搭載義務化や有視界飛行の制限が導入され、航空制度改革が進んだのです。

次にカナダ機が墜落

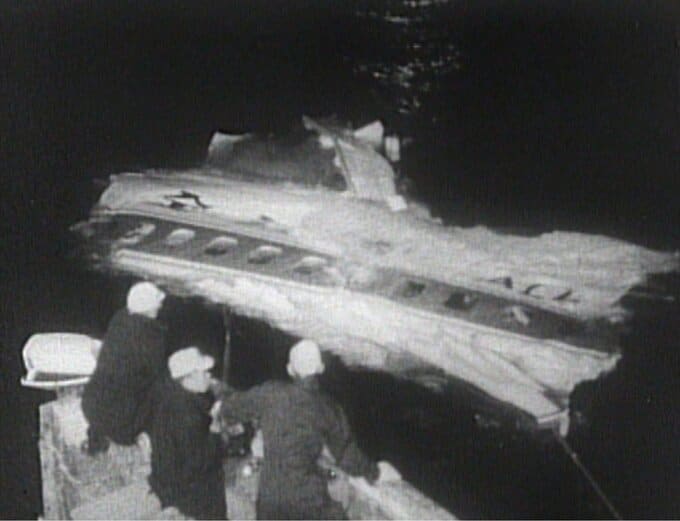

そのちょうど1か月後の3月4日、羽田空港での濃霧の中、香港発のカナダ太平洋航空CP402便(DC-8型機)が着陸に失敗し、護岸に衝突して炎上。64名が犠牲となりました。

事故当時、滑走路のILS(計器着陸装置)は一部使用不可で、手動操作に頼っていた事が事故の一因とされました。濃霧の中の手動操作でパイロットが操縦ミスをした、というのです。