6月1日は気象記念日。1875年(明治8年)6月1日、東京・赤坂葵町(現在の港区虎ノ門)に日本初の気象台・東京気象台(現在の気象庁)が設立され、日本の気象業務が開始されました。150年後の現在、気象観測はめざましい発展を遂げ、予報や予測の精度も上がり、今では私たちの生活にはなくてはならないものになりました。TBSではどんな天気番組が放送されていたのでしょうか?(アーカイブマネジメント部 萩原喬子)

観測と解析の積み重ね…気象予報の礎を築いた150年

気象予報士 森 朗氏:

今年で気象業務が開始されてから150年なんですが、いかに観測が大事かという展示になっています。

先日、上野の国立科学博物館で行われている気象業務150周年企画展「地球を測る」を訪れた森さん。“測る”をテーマに陸・海・空・宇宙・自然現象などありとあらゆるものを観測が展示されていました。

日本の天気予報はここから始まった!!

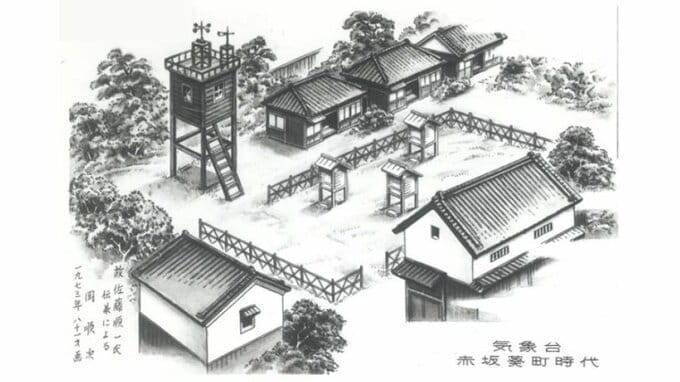

1875年(明治8年)6月1日、東京・赤坂葵町に日本初の気象台である東京気象台(現在の気象庁)が設立され、日本の気象業務(地震観測、気象観測)が開始されました。

設立から8年後の1883年には天気図の作成が始まり、さらにその翌年、1884年6月1日には初めての天気予報がスタート。1日3回発表された全国の天気予報は東京市内(当時)の交番等に掲示されました。

その後、新聞にも掲載された天気予報。

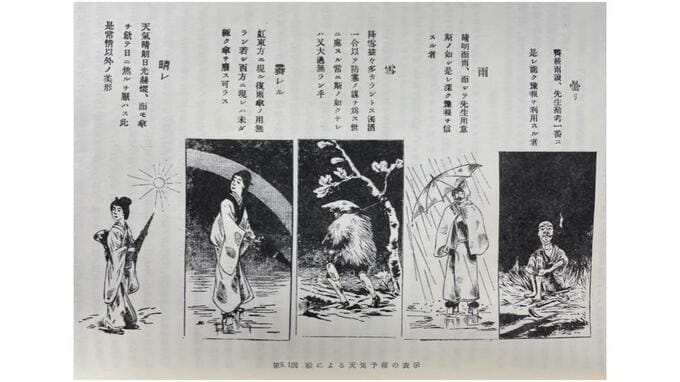

福沢諭吉が創刊した「時事新報」には一目でわかる絵による天気予報が表示されました。

「晴れ」女性の頭上に太陽

「虹」折りたたんだ傘を手にした女性の後ろに虹

「雪」は蓑傘を着て歩く男性

「雨」マントを着て傘をさす男性

「くもり」暗い背景に座る男性

気象予報士 森 朗氏:

よく見てみると「晴れ」と「晴れる(虹)」があるんです。

天気の変化まで入れているのが面白いです。