全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道をご紹介。今回は、岐阜県にある“廃道”を巡りました。(この記事では道情報だけをまとめてご紹介します)※廃道は危険ですのでむやみに立ち入らないでください。

2つの素掘り隧道が存在 飛騨川の右岸に眠る「白川里道」

岐阜県七宗町(ひちそうちょう)を流れる飛騨川の右岸には、明治44年の地形図に徒歩道として点線で記されている道が存在します。現在は使われておらず、それ以前の地形図は存在していないため、いつどんな目的で道が造られたのか分かりません。

国道41号の「七宗第四トンネル」手前から旧道へ入り、飛山橋を渡って飛騨川の右岸側に行くと、古くは「柿ヶ野(かきがの)」と呼ばれた集落に辿り着きます。

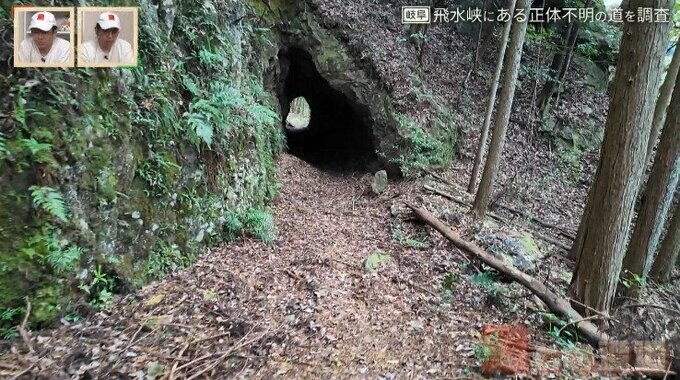

道の脇にある廃道への入口から階段を降りると、明治時代からある小さな神社が。廃道は人や馬が通れるほどの道幅が確保されており、道中には当時のままと思われる立派な石垣や2つの素掘り隧道も残っています。

明治14年の文献「濃飛両国町村略誌」に、この道は「白川里道」と書かれているのを発見した道マニア。明治9年、道路はその重要度によって、国道・県道・里道の3種類に分けられます。そして大正8年、旧道路法施行により、里道の中でも重要な道は市町村道として認定されました。

しかし、道中には石積みが施され、隧道が2つも造られるほどの道が“里道”として分類されたことに、違和感があると道マニアは言います。