滋賀県東部を走る「近江鉄道」。人口減少や車利用者の増加で近江鉄道の利用者数は減少傾向にあり、2021年度の赤字額は4.2億円で、28年連続で赤字続きになっています。そんな近江鉄道が廃線危機を乗り越えるために“様々な奇策”を行っています。

『週1回乗るかどうか…』利用者減少に悩む「近江鉄道」

滋賀県の東部を走る近江鉄道。3つの路線が10の市と町にまたがり、営業距離は約60km。大手の阪神電鉄を上回ります。しかし、人口減少や車社会化の波には抗えず、半世紀前をピークに利用者数は減少。鉄道事業は1994年度以降、28年連続で赤字です。

(町の人)

「(近江鉄道は豊郷町で)唯一の公共交通なんですよ。路線バスが走っていないんですよ。だからJRの駅に出られないんです。残さなあかんと私は思うんですけどね」

「ないと『うーん』という感じですね。ないと困ります。(Q乗る頻度はどれくらい?)1週間に1回乗るか乗らないかぐらい」

大切な公共交通である一方で、経営状況の悪化は限界に達し、2019年に沿線自治体との協議会が設けられました。

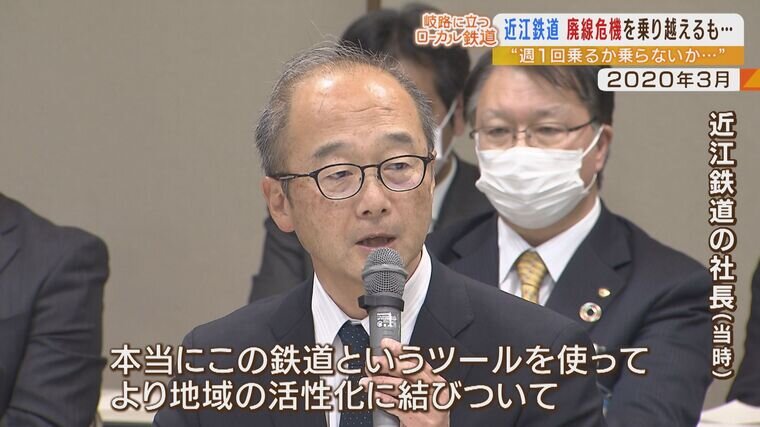

(近江鉄道の社長(当時) 2020年3月)

「なかなか単独での民間事業としては厳しいんですけれども、存続することができたとすれば、本当にこの鉄道というツールを使ってより地域の活性化に結びついて」

“廃線”も選択肢として議論が交わされましたが、2020年3月に全線存続が決まります。路線を廃止して通学や通院などのための代替策を取る場合にかかるコストは年間19.1億円、存続させた際にかかるコストは年間6.7億円。両者を天秤にかけた際に存続のほうが安上がりだったことが決め手となりました。

存続策としては、「上下分離」の導入が決定。滋賀県と沿線の市と町で作る団体が車両や鉄道施設を保有し、自治体が維持管理のコストを負担する、という仕組みに2024年度に移る予定です。

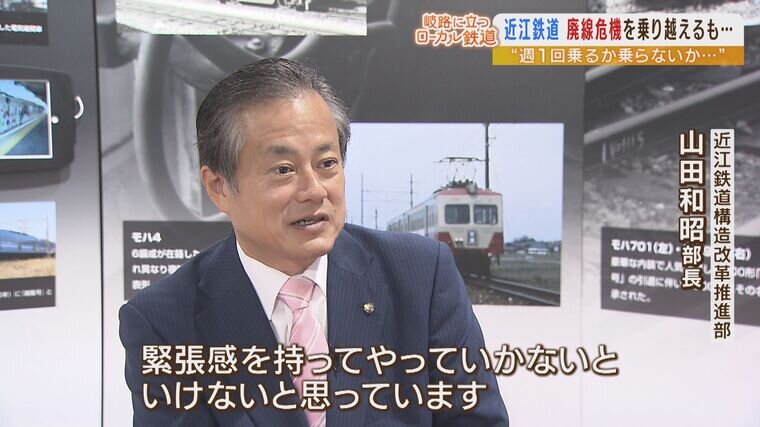

(近江鉄道構造改革推進部 山田和昭部長)

「この規模の鉄道の上下分離は日本で初めてになるわけなので、これはもう緊張感を持ってやっていかないといけないというふうに思っています。利用促進の面でいうと、定期券利用をまず増やすということが最重要の課題になっています。近江鉄道の場合は、沿線の人口が50万人近くいるんですね。これは他の閑散路線に比べてもかなり人口としては多いんですね」

しかしコロナ禍が近江鉄道の経営も直撃。コストカットで赤字幅自体は縮小しているものの、2019年度は475万人だった輸送人員が2021年度は402万人と、利用者の減少は一層深刻になっています。抜本的な利用促進策が求められる中、近江鉄道は“ある賭け”に出ることにしました。