先月(3月)下旬から今月(4月)上旬にかけて、岡山県瀬戸内市の牛窓に東北地方で暮らす数組の家族が訪れました。東日本大震災をきっかけに始まり、今回で12回目となる「保養」という取り組みです。主催する女性が活動を続けるのには、自らの経験を通じての思いがありました。(*なお、映像の中で、当時の地震や津波の映像が流れます)

原発事故から一時的に離れ心身の疲れを癒す

「今日は中華丼と卵スープです」「せーの!いただきます!」

大勢で囲む食卓。福島県や宮城県から保養に訪れた子どもたちです。

(参加者)

「めっちゃおいしいです!一緒に食べるとしゃべれて楽しい感じがします」

プロジェクトの代表は、岡山市在住の蝦名宇摩さんです。蝦名さんは、東日本大震災の後、福島第一原発事故による放射能への不安などから埼玉を離れ、岡山に移住。そして、2012年に東北の子どもたちのためにと団体を立ち上げ、活動を続けています。

(せとうち交流プロジェクト代表 蝦名宇摩さん)

「まだまだ食べ物にすごく気を使って暮らしている。そういうお母さんたちの気持ちを考えると、安全だと思える岡山だから来てもらえるんじゃないかなと思っているので」

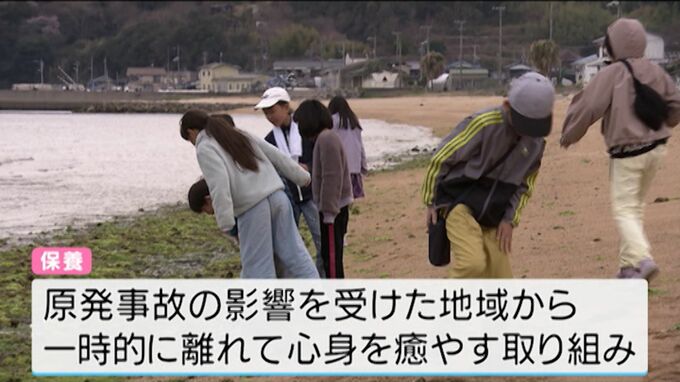

「保養」とは、原発事故の影響を受けた地域に住む人が、その地域を一時的に離れ心身の疲れを癒すという取り組みです。

先月30日から6日間、牛窓で保養する「せとうち交流プロジェクト」には、10家族29人が参加。今回で12回目になりますが、これまでに何度も参加しているのが宮城県丸森町からきた堀内さん家族です。

(母堀内美保さん)

「こうやって毎年、顔を合わせ、すごく思ってくれる人たちがいるっていうことは、子どもたちにとってもすごく生きていく上で力になるし、前を向く原動力になるのかなっていうのはすごく感じる」

(姉 蒼空(そら)さん)

「いろんな人とも関われるからすごく良い時間だなって」

(妹 結空(ゆら)さん)

「居場所が増えたみたいな」