(父・進さん)「日本全国に医療的ケア児はいると思うので、そういった人のためにも少しでも力になれないのかなと思って。娘が看護師になりたかったというのもあり、自己満足になるかもしれないが、娘を通して、避難の大変さを実体験してもらい、娘が地域に貢献できればいいなと」

障がい者や高齢者など要支援者の避難について、国は市町村に対し、ひとり一人に対応した「個別避難計画」を作ることを努力義務としています。

鹿児島県内の要支援者は6万8000人あまり。43市町村のうち「個別避難計画」の策定率8割以上は11市町村、2割から8割が12市町村、2割以下が20市町村です。

長島町はひなのさんの「個別避難計画」を策定済ですが、年に数回しか外出しないひなのさんが訓練に参加するのは簡単ではありません。町の防災担当者は、「公助には限界があり、地域の力が欠かせない」とはなします。

(長島町の防災担当者)「役場だけでは当てにならない。もし発災したら、信頼できるのは地域の人たち。孤立化しうる場所は町も把握しているが、詳細なところまでは詰め切れていない」

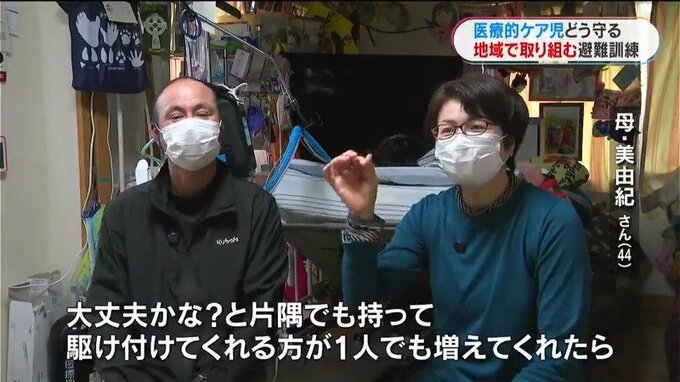

(母・美由紀さん)「ちょっとでも何かあったときに、大丈夫かな?と片隅でも持って駆け付けてくれる方が1人でも増えてくれたら、きょうの訓練の意味があるのかなと思う」

高齢化が加速し、要支援者は増え続けることが予想され、さらに孤立というリスクも抱えるなか、地域住民が手をとりあいながら模索を続けています。