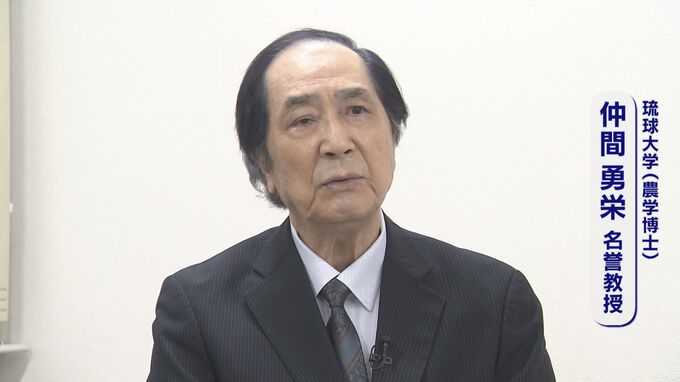

かつて県内各地に整備されていた「抱護」。その始まりは、今から約280年前の琉球王朝時代。三司官の一人、蔡温が進めた国家政策でした。琉球大学の仲間勇栄名誉教授は、「抱護」の発展には、ある意外なものとのつながりがあったと指摘します。

かつて県内各地に整備されていた「抱護」。その始まりは、今から約280年前の琉球王朝時代。三司官の一人、蔡温が進めた国家政策でした。琉球大学の仲間勇栄名誉教授は、「抱護」の発展には、ある意外なものとのつながりがあったと指摘します。

▼琉球大学 仲間勇栄 名誉教授「実は、1709年の首里城が火災で燃えたときに、探してもなかなか(再建に必要な)巨木が見つからないので、薩摩にお願いして約2万本近くの木材を薩摩から送ってもらった。それただじゃないんですよね。木材資源を国内で自給自足する体制を作っていこうというのが、彼の最大の目的だった」

蔡温が厳しい掟で管理させたといわれる「抱護」。しかし、今も原型に近い形で残っているのは、多良間島だけだということです。もう一つ、蔡温が重視したのは、中国で学んだ”風水の思想”です。

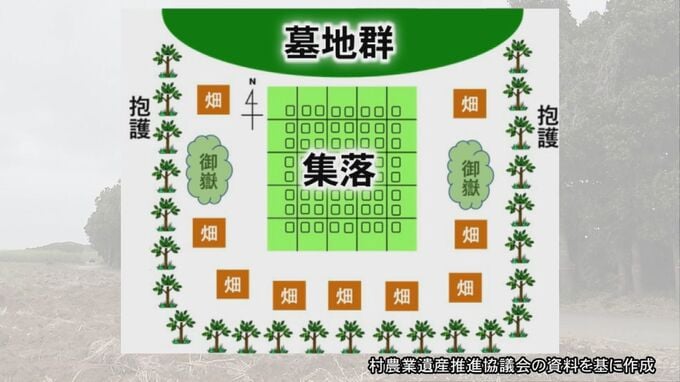

▼琉球大学 仲間勇栄 名誉教授「北を背にそれから南に集落を抱くような配置構造ね。風水では先祖が後ろから集落を抱くような感じが一番良い配置だと言われている」

実際に島の北側にあるクサティムイ(腰当ての森)に行ってみると―。島の先祖が眠る墓地群が広がっていました。

▼與那嶺キャスター「ポーグの場所とは打って変わってひんやりしているし、神聖な場所っていう感じがしますね」

▼農学博士 来間玄次さん「墓地群を設けることによって聖地になるので、そこは当然(木の)伐採もできない何もできないですよね。やはり集落はその中で置きたいと風水的にも良い場所になるわけですから」

風水の観点からも「抱護」の内側が安全とされ、今でもその外側には、ほとんど建物がありません。

▼農学博士 来間玄次さん「もしこの抱護や林帯がなければ、風は吹きさらしで、もうそこでは生活もできないし、農業も営むこともできない。そういうことを身に染みて村民分かっているものですから。抱護があってこその島の暮らし」

更に、多良間島の海岸沿いには島全体を囲む「浜抱護」というものがあります。

▼與那嶺キャスター「“浜抱護”の陰にいる時は、我々ほとんど髪が乱れていないですけど、ちょっと進むと結構な風が…」 ▼與那嶺キャスター「全然違うでしょ。音もすごいですけどいかに“浜抱護”に守られているかがこの写真で一目瞭然だと思います」

▼與那嶺キャスター「全然違うでしょ。音もすごいですけどいかに“浜抱護”に守られているかがこの写真で一目瞭然だと思います」

多良間村を訪ねると、琉球王朝時代から島の人々を抱き護り続けてきた光景が大切に残されていました。多良間村は、今年度から、子どもたちも一緒に手入れをして、今後も「抱護」を残していきたいとしています。

以上、「わがまちLink41」でした。