甚大な被害が出た能登半島地震から1年あまりが経ちました。今回、特別番組の放送に合わせて川見アナウンサーが被災地に入り、いまの状況を取材しました。

私(川見真宵アナウンサー)は4日間、地震で大きな被害を受けた輪島市、珠洲市、能登町を取材しました。高知に共通するまちの特徴も多く見られ、南海トラフ地震への備えについて改めて考えさせられました。

(川見真宵アナウンサー)

「能登半島地震から1年と2か月がたちました。まちなかでは公費解体が進められている様子が見受けられますね。こちらは1階部分が崩れ落ちてがれきの山になっています」

2024年1月1日に発生した能登半島地震。間もなく1年3か月が経とうとしています。まちでは崩れた家屋の解体作業が進められていました。輪島市によりますと、能登半島地震に伴う公費解体の申請数は(3月24日時点で1万1295棟にのぼっています。1年あまりが経過しましたが、解体の完了率は全体の56%ほどです。人通りが少なく、仮設住宅が立ち並ぶ静かなまちの姿がありました。

(川見真宵アナウンサー)

「私は今輪島港の近くにある輪島朝市に来ています。がれきや鉄骨がむき出しになった建物は撤去され、焼け跡もほとんど残っていません」

「根本からぐにゃりと曲がった電柱や火災によって黒く焼け焦げた木々が残るだけで、にぎやかな輪島朝市の面影はどこにも残っていません」

生活市から観光市となり、震災前には大勢の観光客が訪れた日本三大朝市のひとつ輪島朝市。その歴史は古く、はじまりは奈良時代後期から平安時代のはじめ頃とされています。近くの港で水揚げされた日本海の新鮮な海産物や伝統工芸品の輪島塗などが販売され、食や文化が集まる輪島の「シンボル」でした。

朝市組合の組合長、冨水長毅(とみず ながたけ)さんです。輪島朝市通り周辺は地震による大規模火災で一帯が焼け、多くの尊い命が犠牲になりました。

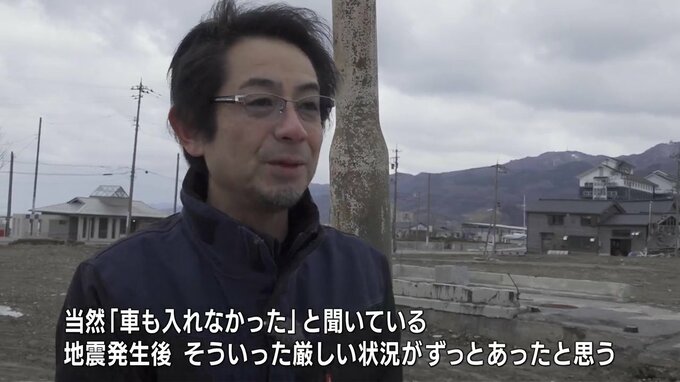

(輪島市朝市組合 組合長 冨水長毅さん)

「ここでもお1人亡くなっているんですよね、組合の方、男性の方なんですけども、商店の旦那さん。消防員の方も『(道に)倒れたお家で(救助したい)行けるところまで行けなかった』ときいてます。当然『車も入れなかった』と聞いてますから。地震発生後のそういった厳しい状況がずっとあったと思う」

生き埋めになった人たちの救助を阻んだ大津波警報と火災。朝市に出店する人たちは震災で犠牲になった人たちを偲びながら、「必ずこの場所で復活させたい」という強い願いを持っていて、朝市は今、復活に向けて動き出しています。

輪島市内にある商業施設ワイプラザ輪島店です。

(川見真宵アナウンサー)

「能登の出張朝市です。果物やお花やパン、高知の日曜市と似た雰囲気がありますね」

震災前の輪島朝市には160店舗ほどが出店していましたが、3月時点で営業を再開しているのはおよそ60店舗。多くの店主が被災し、仮設住宅で生活しながら営業しています。

(被災した出店者)

「揺れた時はどうもできないですよ。もうすごい揺れ、下からドンドンドンって信じられないような。私はテーブルの下に入ったから(助かった)。柱が倒れて家が潰れても自分の身を守れるような所をふだんから考えておいたほうがいい」

(被災した出店者)

「『すぐ逃げないとだめだ』って感じで“着の身着のまま”(家を)出てきた。(Q.寒かったですよね?)寒かった、寒かった。(地震発生が)午後4時だったからすごく寒くって。(出張朝市にいる)みんなは助かってよかったな、こうして健康でこられたのも」

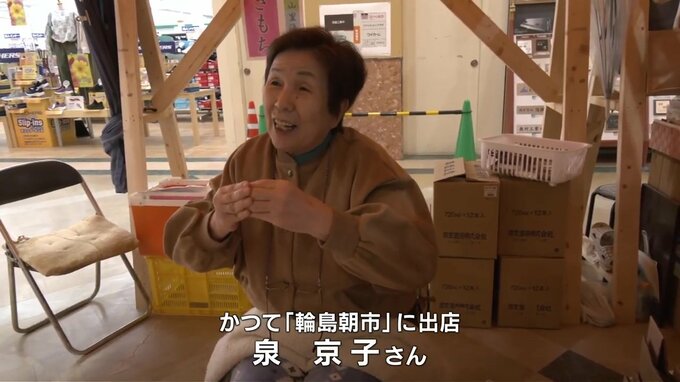

生活の立て直しが難しく、出張朝市への出店を断念する店主も多くいます。そんな中、大好きな輪島でもう一度、商いを再開しようと奮起するひとりの女性と出会いました。朝市で芋菓子や地酒を販売していた泉京子さん(76)です。

工場は被災し、解体を余儀なくされました。現在は大きな被害を免れた酒蔵から地酒を預かり、販売している泉さん。朝市に訪れた人と話すのが大好きだといいます。

(川見真宵アナウンサー)

「ずっとこの輪島に住んでいて、戻ってきたいという思いがあって?」

(泉京子さん)

「あったあった『輪島に帰ってこよう』と思って。みんながいるから、避難している間に友達も亡くなったりするから…大の友達もこの地震災害で亡くなったし、他の友達も『家も全部潰れて輪島に帰ってこられないから』ってきのう住民票を輪島から持っていった人もいるし…」

(川見真宵アナウンサー)

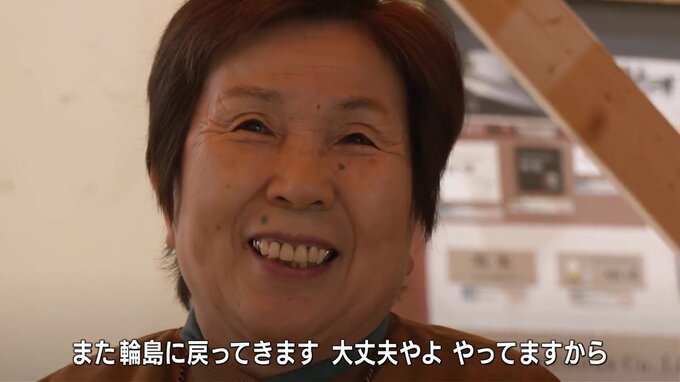

「それでも輪島が好きですか?」

(泉京子さん)

「好きです。また輪島に戻ってきます。大丈夫やよ、やってますから」

戻る理由は人それぞれ。伝統工芸品の珠洲焼などを販売する田中宏明(たなか・ひろあき)さんは。

(てんだ商店 田中宏明さん)

「一応祖父の代からやってるんですけど、創業69年なんですけど。亡き祖父と『100年まで続ける』って約束してて。1人でいたらいろんな事考えちゃうんですけどここで話すだけで気持ちは晴れるので。『またあの場所(輪島朝市)に戻りたい』っていう気持ちはすごく強いので。戻りたいですね」

焼けの原となった朝市通りの真ん中付近に休憩処の跡が唯一残っていました。震災前、新鮮な魚を焼くコンロが並び、憩いの場となっていたところです。

輪島の文化が脈々と受け継がれてきた朝市を取り戻し、新たな朝市として盛り上げていく。「復興」はまだ始まったばかりです。

(輪島市朝市組合 組合長 冨水長毅さん)

「改めてこの場所でなんとか『輪島朝市』の再建を組合員の皆さんと頑張っていきたいと今でも思っていますし、何かあった時の対応がしっかりできる町並みも新しくつくっていかないといけない。従来の朝市の『いいところ』は残しつつこの後、10年、20年、30年とまたたくさんの方にいらしていただけるよう『朝市』を作っていく」

被災地の取材は初めてだったと思いますが、川見さん、取材のなかでどんなことを感じましたか

■川見真宵アナウンサー

私が強く感じたのは復旧の先にある復興の難しさです。まちには倒壊した建物や解体後のがれきがそのままになっていて、1年が経過しても行われていたのはまちを元の姿に戻す「復旧作業」でした。被災された方の中は「隆起した港が再開して、崩れた加工場が再開して、生活が元通りできるようになって初めてゼロなんだとあと何年かかるのか」と肩を落としていた人もいました。

■川見真宵アナウンサー

それでも、いまも能登に暮らす人たちは能登の食を、文化を、自然を、コミュニティを愛していて、離れがたいというのがひしひしと伝わりました。能登は2025年が「復興元年」と言われています。復旧作業の横では輪島朝市のように「復興」の歩みを進め始めた人たちもたしかにいて、また必ず、復興した現地の様子を取材したいと感じました。

発災当初から、能登は未来の高知の姿と言われていました。私達が南海トラフ地震への教訓にするべきこと、1年が経過した能登半島でどう感じましたか?

■川見真宵アナウンサー

山と海に囲まれた地形であったり、港の多さであったり、高齢化であったり、能登と高知の共通点は多くあると感じました。能登の被災者の方々に「どう備えておけばよいか」を聞いてみると、例えば、津波からのどう避難するかを具体的に考えておくことや、災害関連死を防ぐために簡易トイレなど備蓄をしておくこと、また衛星を活用した通信手段の確保など、様々な教訓を伝えてくれました。

南海トラフ地震対策を考えるにあたり、高知県が25日、新しい行動計画を公表しました。その重点課題には災害関連死の防止や災害に強いインフラ整備の加速化など、能登半島地震を踏まえて新たに加えられた項目もあります。能登半島地震を高知の未来の姿にしないために行政だけでなく私たち一人ひとりにもできることはあるはずです。今一度、ご自身ができる対策を考えてみてほしいと思います。