トランプ関税で高まる「不確実性」 世界経済どうなる?影響を懸念

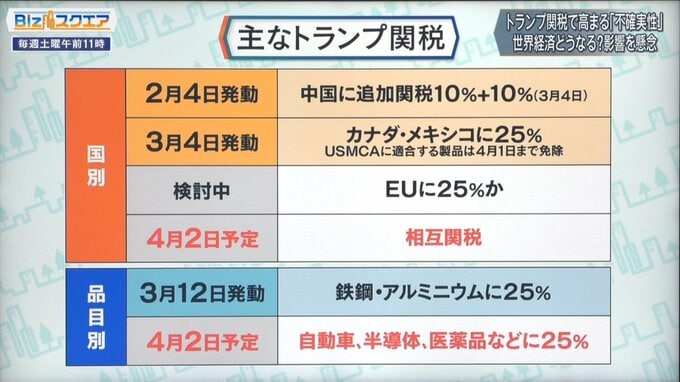

トランプ関税を改めて整理すると、2月から中国、そしてカナダ、メキシコに関税を発動。品目別では、鉄鋼・アルミニウムに25%の関税を発動した。さらに、国別の相互関税や自動車、半導体、医薬品など品目別の関税発動が予定されている。

――トランプ氏は4月2日が「米国の解放記念日」になるというが、経済が混乱する可能性はあるか。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

悪くなると思う。悪くなったときに、トランプ大統領が今やっていることを止めてくれるのではと各国思っている。長期戦になりそうな感じがする。

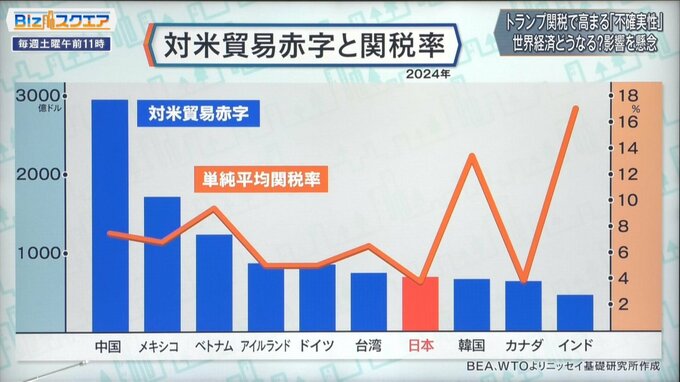

アメリカが何を狙ってるのか。アメリカの貿易赤字が多い10の主要国と地域、単純平均関税率をまとめたグラフを見る。日本の貿易赤字は7位と相対的に低いということがわかる。関税率で見ても日本は、日米貿易協定結んでいるので低い水準。

――日本がメインターゲットにされるのは、おかしいのでは。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

日本は対米貿易赤字の額も小さい、アメリカと直でやっているので、関税率も低い。国別という意味では大きな関税の引き上げはかからないのではと思う。

――問題は「自動車」か?

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

アメリカから見たときに、貿易赤字で「自動車」が大きいのが日本だ。

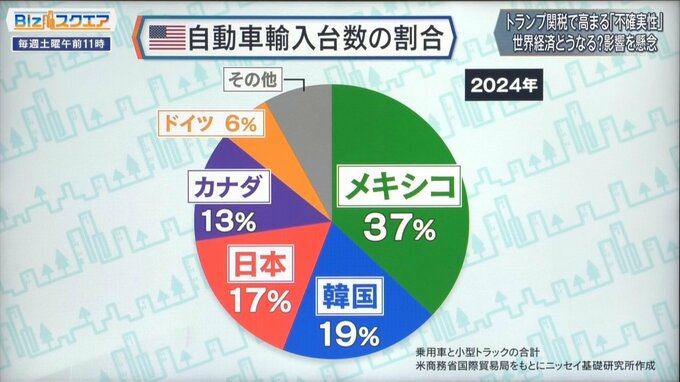

アメリカの自動車の輸入台数のシェアを見ると、メキシコが37%。次いで韓国の方が日本より多く19%。日本も17%ある。

――アメリカから見ると多いのか。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

一つはメキシコから日本産の車がアメリカに入ってきているので、それを足し合わせるとより大きい。アメリカから富を取っているのは日本の車なので何らかの関税をかけるという話になっている。

――メキシコからの輸入で一番多いのは米ビッグ3の車。日本人としてなかなか納得しがたい。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

全く納得できないが、トランプ政権はそこが全く見えない。

――25%の関税が自動車にかかると、日本経済にとっては相当なダメージだ。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

現時点で自動車の高関税は非常に経済にブレーキがかかる。日本の交渉は絶対そこを避けたい。そういう意味でバーター(交換条件)を出す。アメリカにとって貿易赤字を減らすようなバーターは日本の企業がアメリカで生産をして、雇用を産んで、そこで収益を上げる。投資をしてアメリカに工場を作る。もしくはエネルギーをアメリカから購入することで貿易赤字の額を減らす案が出てくると思う。しかし、アメリカが要求する内容が何かによって交渉することも変わってくるので現時点で予想は立つが、「こうなる」とは、なかなか言えない。

――2月に石破総理が「1億ドル投資する」と先にカードを切ってしまった。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

そこから上積みするのか、それでいいのかどうかも全く見えない。

そうした中で世界全体では経済の先行き不透明感が広がっているということで「不確実性指数」のグラフをみる。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

今マーケットでものすごく注目されている。物事が悪くなるのがわかっていれば、いろんなことできるが、「最悪期」がいつなのかわからないと何もできない、と言うことを指数化しているもの。これを見ると、今はコロナ禍のときよりも、高くなり始めている。

――コロナが爆発した2020年よりも、高い不確実性指数になっている。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

コロナ時は何が起こるかわからないと不安だったと思うが、それよりも高いことがトランプ政権が主導して世界的に起こっていて、いろんな「悪さ」をし始めている。

――関税の応酬が経済を収縮させるだけでなく、どうなるか分からないから投資も待てよとなってしまう。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

皆、投資をやめようとなってしまう。

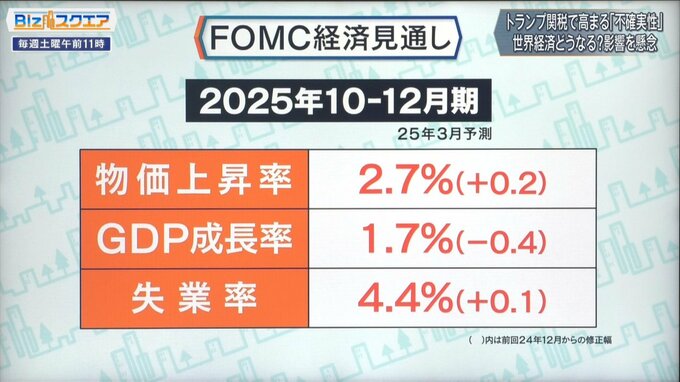

こうした中、日米の金融政策の決定会合が開かれ、キーワードが「不確実性」になった。FRBは今後の経済見通しで、前回12月時点と比べて物価上昇率は高まると予想したが、GDPの成長率の予測は引き下げた。不確実性といってもアメリカは方向性は見えていて、FRBは「物価は今までよりも上振れする、経済成長率は下振れすることは変わらない」としている。

――これがどの程度になるかが、「不確実性」という話か。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

そうですね。

アメリカの2025年末の政策金利を各委員はどう見ているのか。「ドットチャート」を見てみる。年内にあと2回利下げするというメインシナリオは変わっていないが、去年12月の時点では「利下げなし」「1回しかできない」という人は4人しかいない。しかし、今回は8人に増えた。中央値は変わっていないが、本当に2回利下げできるかどうかわからないと思っている委員も増えている。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

利下げと思う人がどんどん減ってきていることを、如実に表している。

国際機関であるOECD(経済協力開発機構)も経済見通しを出している。みんな成長率を下方修正しているが、日本が一番下方修正のポイントが大きい。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

そうですね。いろいろな内需の問題もあるが、世界経済の影響を受けやすいというところも反映しているのではないか。

――「不確実性」という意味では、日本の方がより深いのか。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

アメリカは、経済が低迷して、物価が上がるという方向だが、日本を考えたとき、アメリカが景気後退になるのか、アメリカがやった政策によって世界経済はどうなるのか。アメリカがやった政策によって日本はどうなるのか、いろんなものが関わっているので、シナリオがたくさん書ける。

――関税戦争になると、日本の輸出先はどこも駄目だという話になるのか。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

そうですね。日本は貿易立国なので、世界経済の影響をものすごく受ける。

第1次トランプ政権時の「鉱工業生産指数」を見てみると、日本は景気が後退していることがわかる。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

コロナ禍があった。コロナで景気後退になった。

――その前に消費税の引き上げや、米中貿易戦争の勃発があった。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

貿易戦争が勃発して今回と同じように、不確実性が上がったので、各国の設備投資が止まった。各国の設備投資が止まると、日本の輸出が止まって、生産が振るわなくなった。後から考えると、実はそういうことが起こっていた。前回、アメリカは中国を相手にしていたが、今回は世界を相手にしているので、いろんなものが止まる可能性がすごく高い。

――経済の好循環を目指していたが、突然世界同時不況にもなりかねない。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

非常にリスクが高いという言い方もできるし、「不確実性が高い」という今日のキーワードのようなことも起こっている。そうなってくると、国内の政策ではざわつかせないということがすごく大事。

――日銀の利上げは、急がない方がよいのか。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

市場が織り込んでないものをやるのは、避けた方がよい。できるだけ慎重に。過去のトランプの第一次政権のトラウマ、経験から言えること。

連合が、3月21日発表した「春闘賃上げ率」の2次集計。全体の賃上げ率は5.40%となった。先週の第1次集計に続いて去年を上回る水準となっている。

――今のところ賃上げ率は好調だが、この先、不確実性の影響を受けかねないか。

ニッセイ基礎研究所チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

輸出が止まって、生産が止まると特に中小企業への影響が大きくなってくる。今賃上げを頑張っている中小企業も来年の今の時期は、状況が変わる可能性も出てきていると思う。

(BS-TBS『Bizスクエア』 3月22日放送より)