どう行動する?「地域防災計画」に反映は3分の1程度 認知度も課題

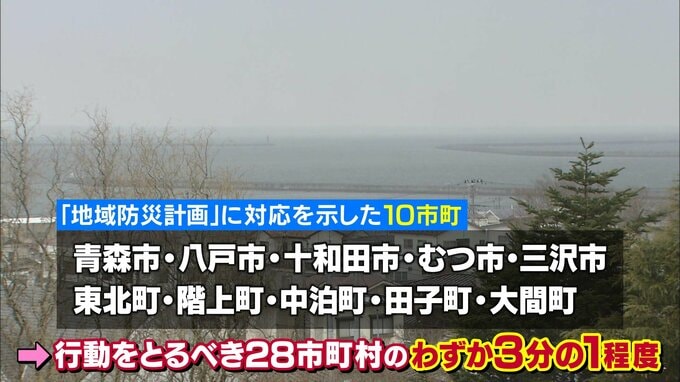

2025年2月、ATV青森テレビが県内40市町村に【北海道・三陸沖後発地震注意情報】が発表された場合の対応などを「地域防災計画」に定めているか聞いたところ、「はい」と答えたのは10市町村(青森市・八戸市・十和田市・むつ市・三沢市・東北町・階上町・中泊町・田子町・大間町)でした。行動をとるべき28市町村のわずか3分の1程度にとどまっています。

また、注意情報の認知度が低いことも課題となっていて、坂井学・防災担当大臣は7日、名称の変更などを気象庁と相談するよう内閣府防災の関係部局に指示したことを明らかにしました。

◆坂井学・防災担当大臣

「認知度向上には国民にとってわかりやすい名称であることも重要。名称の変更なども気象庁と相談してもらえないかと」

注意情報への対応について、青森市では災害対策本部等の設置・運営を決めていて、情報が発表された場合には防災行政無線(※一部地域)・ホームページ・SNS・メールマガジンで住民に呼びかけることを決めています。

また、十和田市は、防災訓練の際にこの注意情報を詳しく説明するほか、ハザードマップに注意情報について掲載し、周知活動を積極的に行っています。さらに、子どもたちにもこの情報が出た際の備えを考えてもらおうと、新たな取り組みを始めました。

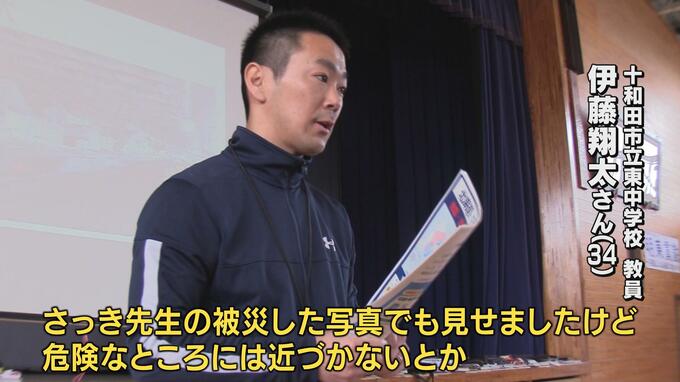

2025年2月までに十和田市立東中学校で行われた防災の授業。大学時代、仙台にいて東日本大震災を経験した伊藤翔太先生(34)が、当時の様子を伝えた後、【北海道・三陸沖後発地震注意情報】の説明が書かれたチラシを配りました。

このチラシは内閣府の情報をもとに市の職員が中学生向けに初めて作ったもので、十和田市では2024年12月から市内の全小中学校に配られています。

◆十和田市立東中学校・教員 伊藤翔太さん

「さっき先生の被災した写真でも見せましたけど、危険なところには近づかないとか、家具の固定など地震に備えてほしいなと思います」

◆小野寺紀帆アナウンサー

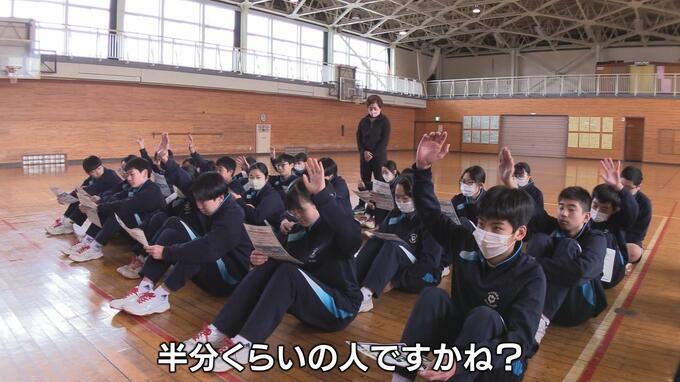

「この注意情報を知っている人どれくらいいますか?半分くらいですかね?」

【北海道・三陸沖後発地震注意情報】について、何がきっかけで知ったのか生徒たちに聞いてみると…

◆生徒

「ネットで地震について調べていたら、この情報が出てきました」

初めて見る人も含め、チラシを見てどう感じたか聞いてみました。

◆生徒

「犬を2匹飼っているんですけど、十和田市はペットをどうやって避難させるのかまだわからないので調べてみたいです」

「(アルファ化米は)日常生活にはあまり向いてないご飯だと思うんですけど、避難したときにはありがたいご飯だなと思いました」

◆先川栄蔵さん

「家庭はもちろん、学校でも目にする機会が増えるのは良いね」

◆小野寺紀帆アナウンサー

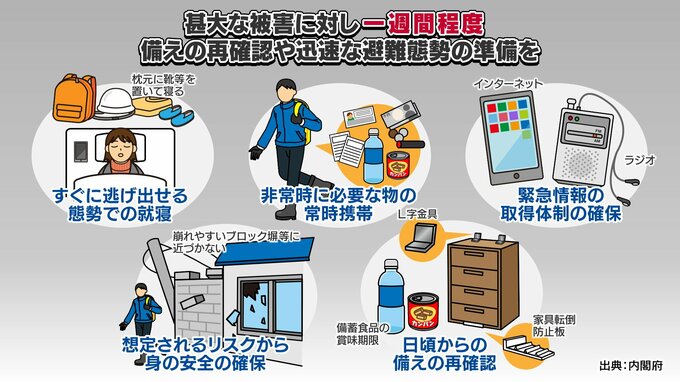

「慌てて避難する必要はありません。改めて、【北海道・三陸沖後発地震注意情報】が出たときの備えをまとめました」

【北海道・三陸沖後発地震注意情報】発表時の備え

例えば…

●子どもや高齢者の方がいる場合は同じ部屋で寝る

●非常用持ち出し袋を枕元に置く

●揺れを感じたらすぐに避難できる態勢の準備

●【先発地震】で損壊した建物や崖崩れなど危険性が高まっている場所には近づかない(身の安全の確保)

●水や食料などの備えを確認しておく など

◆先川栄蔵さん

「青森だと冬の避難も考えられるから、雪道だとどれくらい避難に時間がかかるのかとか、防寒対策も見直しておいたほうがいいよね」

◆小野寺紀帆アナウンサー

「そうですね。最後に、いざという時に焦らないように、【北海道・三陸沖後発地震注意情報】が発表されると、公共交通機関はどう対応するのか一部紹介します。例えば、JR東日本は、原則「通常運行を維持」しますが、先発地震の規模が大きい場合やすでに運行に影響を及ぼしている場合は減速運行も考えられるとしています。ホームページや各駅の掲示板、車内放送などで情報提供を徹底して行うので、冷静な行動をとってほしいということです。また青森空港は、対応は各航空会社により異なるため、それぞれに問い合わせてほしいとしています」

2022年12月に【北海道・三陸沖後発地震注意情報】の運用が始まって2年以上が経過していますが、まだ一度も発表されたことはありませんが、気象庁は、発表される頻度を“2年に1回程度”と見込んでいるので、いつ発表されてもおかしくありません。

地震への備えを徹底して、いざというときは冷静な行動を忘れないようにしたいですね。

青森テレビ「わっち!!」月~金曜夕方4時25分

2025年3月11日(火)放送「防災スペシャル」より

※掲載しているのは放送当時の情報ですので、変更となっている場合があります。

※配信用に一部編集しております。ご了承ください。