インターネット選挙運動解禁の本質とは

2024年に可視化された選挙におけるSNS利用をめぐり、現在、国会において公選法の見直し論議が進められている。具体的には、選挙運動用ポスターに対して品位保持規定を設けることなどが議論されており、選挙におけるSNS利用に関する論点整理も行われているところである。選挙をめぐる様々な事案に対し、知事有志からも2025年2月17日に「民主主義と地方自治を守るための緊急アピール」が発せられている。

インターネット運動解禁が議論されていた時代に想定されていたのは、ブログなどを通じ文字情報を発信することであり、動画をスマートフォンで手軽に作成し配信できることも、選挙運動の動画配信で供託金を超える広告料収入を得ることも想定の外にあった。技術革新やそれに伴う事象が新たに起こったのだから、インターネット選挙運動のあり方を見直していこうという動きには賛同できる。

しかしながら、国会での議論を見る限り、ややインターネット選挙運動の解禁の本質を見誤っている印象を受ける。

そもそも日本の選挙法は、表現の自由を尊重し規制をできる限りかけないアメリカと異なり、認められた選挙運動だけができる「包括的禁止・限定的解除方式」が採用されている。「事前運動の禁止」「文書図画の頒布の制限」「戸別訪問の禁止」などがその象徴であり、公職選挙法を「べからず法」と揶揄する声もある。

日本の包括的禁止・限定的解除方式による選挙運動規制は、大正時代の衆議院議員選挙法(普通選挙法、1925年制定)にまで遡ることができる。選挙運動を制限することで腐敗選挙を断とうとしたことが選挙運動を規制する1つの理由ではあったが、男子普選が実現することによって無産政党の議席増を懸念したことも背景にあると言われる。

ポスター制作費などを公費支出する選挙公営は、「お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るため」(総務省)に導入された選挙運動規制に伴う保障措置と言える。

選挙運動を規制するということは、候補者や政党から提供される情報量を選挙管理委員会が統制することと同義である。すなわち、選挙公営を通じて選管は選挙情報を量的規制していたとみなせるのである。

インターネット選挙運動の解禁は、選管が選挙情報を選挙公営を通じて管理する時代から、候補者や政党は出したい情報を出したいだけ出せる時代へ変わった日本の選挙史上、大きな転換点であった。

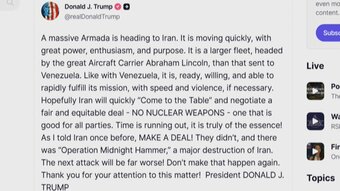

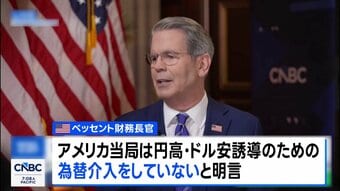

候補者や政党が情報を出したいだけ出す時代に、インターネット選挙運動以前からの選挙管理体制では管理しきれない。紳士協定など通用しない動画配信者をどうコントロールするか。韓国のようにサイバーパトロールで抑え込むという方法を採るならば、選管と警察の共同による選挙管理のあり方を根本から変える必要がある。

品位規定を設けただけでは十分機能しないことは政見放送で過激なパフォーマンスをする者がいまだ散見されることから明白である。東京都知事選挙でのポスター掲示板ジャックも、注目を集める手段に選挙公営を利用した行為と十分みなせる。公選法改正は、場当たり的に考えるのではなく、インターネット選挙運動解禁の本質の部分や選挙公営のあり方から議論する必要がある。