昨年は、東京都知事選、衆議院総選挙、兵庫県知事選と、選挙期間中のSNSの効力に注目が集まる選挙が続いたが、それとは対照的に、テレビ局の選挙報道には“物足りなさ”を指摘する声が相次いだ。曲がり角にあるテレビの選挙報道。これを時代に合わせてアップデートするには何が必要かを考えるシリーズの1回目は、選挙の実情などに詳しい東北大学大学院情報科学研究科の河村和徳准教授による提言をお届けする。

ディスインフォメーションやミスインフォメーションがはびこるネット

インターネット選挙運動解禁が議論されていた2010年代の頃、その解禁は政党や候補者が発信する情報の絶対数が増え、政策論争が活発になるのではないか、という期待が非常に大きかった。しかし、近年の選挙を見る限り、政策論争が進んだとは言い難い。

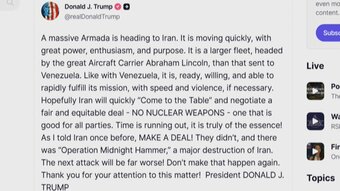

日本以上にインターネット選挙運動が盛んな国々では、相手陣営に対する誹謗中傷などによって国民の分断が進んでいる印象がある。またディープフェイクに象徴されるように意図的に歪められた情報が流布されたり、誤った情報が共有されたりする状況が生じ混乱が生じている。

「表現の自由」「政治活動の自由」を尊重しつつ、意図的に歪められた情報(ディスインフォメーション)や誤解によって広まった情報(ミスインフォメーション)を選挙空間からどう排除するか。インターネット選挙運動時代に入り、世界の選挙民主主義国は頭を悩ませている。

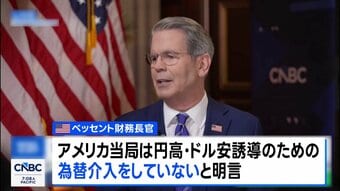

ファクトチェックを行うと言うことは簡単であるが、それを行うコストにプラットフォーマーは頭を悩ませ、メタは第二次トランプ政権発足とともに、フェイスブックやインスタグラムでのファクトチェックの廃止を発表し、Xで導入されている利用者同士でチェックし合うコミュニティーノートを採用する方針を示している。

韓国のように、選挙期間中、選挙管理委員会が徹底的にサイバーパトロールを行うことを選択した国もある。

日本でも、SNSを利用して真偽不明の情報を流したりする動きは近年目立つようになり、とくに動画配信者が視聴数稼ぎのために選挙を利用する動きが目立つ。2024年4月の衆議院東京15区補選でのつばさの党による選挙妨害事件や7月の東京都知事選挙でのポスタージャック事件、11月の兵庫県知事選挙における「二馬力選挙発言」など、2024年は選挙時におけるSNS利用をどうコントロールしていくのかが問われた年となった。