「SNSはオールドメディアを超えた」という言説は適切か

斎藤元彦兵庫県知事が県議会の不信任決議に対して失職を選択したことに伴い実施された11月の知事選挙の際、SNSが選挙結果を左右したと大いに喧伝された。パワハラ疑惑の中で国内世論が斎藤氏に厳しい中で、最終的には111万3911票を獲得した選挙戦術で目立ったのはSNSを使った支持拡大であった。

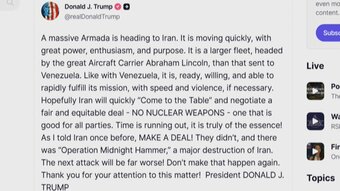

そして斎藤氏返り咲きを受け、選挙結果を伝えるテレビ番組の中には「ネットの勝利、新聞やテレビといったオールドメディアの敗北」(フジテレビ「Mr.サンデー」11月17日)と評するものもあった。

筆者はSNSが斎藤氏勝利に貢献した部分を認めつつも、「SNSはオールドメディアを超えた」という評価は、ややSNSを持ち上げすぎと思っている。

たしかにインターネット選挙運動を重視する候補者は増えている。都知事選挙の石丸伸二陣営が見せたような、街頭演説からショート動画に繋げていくような選挙運動の手法は、新型コロナ禍によって「高齢者の高齢者による高齢者中心の組織選挙」が機能しづらくなった中、比較的若い候補者の陣営にとって有効性の高い新しい選挙運動の手法だろう。

しかし、兵庫県知事選挙の現実の得票結果を丁寧に見ると、ある不都合な真実も見えてくる。SNSによって斎藤氏が勝利したとするならば、SNSを利用して情報を集める者が多い都市部では斎藤氏の得票が多く、高齢の投票者が多い但馬地方や播磨地方では少ないとならなければならない。しかし実態はそうなっていない。

「兵庫県知事選挙でSNSが結果を左右した」という言説は、「斎藤陣営がSNSを選挙運動で駆使した」という可視化された事実と、「失職を選択した斎藤氏が返り咲いた」という事象を単に結びつけただけなのかもしれない。

選挙結果は、有権者一人一人の投票の総和である。SNSの情報を投票判断に利用する者は、口コミの情報もマスコミの情報も利用している可能性もあるのである。

2024年におこなわれた選挙のうち、SNS利用で全国的な注目を集めた衆議院東京15区補選、東京都知事選、そして兵庫県知事選をふりかえると、共通点があることに気づく。それは、(1)特定の地域で行われる選挙でありながらマスメディア(とりわけワイドショー)によって全国的な関心が集った選挙であった、(2)一般的な市町村選挙と異なり、選挙期間が1週間より長く、選挙運動期間中に動画を作成し配信できる時間的余裕があった、という点である。

2024年は10月に衆議院総選挙が行われているが、国民民主党の躍進を説明する際に若干SNS活用が指摘されるものの、前述の3選挙ほどではない。国政選挙は全国各地で選挙戦が展開され、争点も多岐にわたるため、アテンション・エコノミー(注1)が機能しづらい。

(注1)興味や関心、注目 (=アテンション) をひくような情報によって、クリックを促し、より多くの広告をみたり、サービスを使ってもらおうとするネット上のしくみのこと

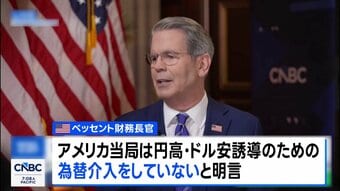

筆者としては、2024年の選挙を見る限り、SNSがオールドメディアを超えたのではなく、オールドメディア(とりわけワイドショー)が注目選挙をつくり、それに動画配信者が便乗していると解釈すべきなのではないか。ないしは、SNSを駆使する候補らから提示されるそれまでの選挙の常識から逸脱した発信にオールドメディアが反応してしまい、SNSの効果が増幅されていると考えるべきと思う。

筆者としては、「SNS対オールドメディア」と二項対立的に捉えるのではなく、視聴数稼ぎの動画配信者とワイドショーを中心としたテレビ報道の間に一種の共生関係が生まれていると思っている。ワイドショー番組における政治の採りあげ方やテレビ局における選挙報道のあり方も、問われているのである。